SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Kultur und Wissen

Fotogalerie: Carl Lauterbach zum hundertsten Geburtstag

Maler und Humanist aus Burscheid

Von Manfred Demmer

Carl Lauterbach wird am 21. November 1906 in Burscheid geboren. Er besucht die Schule des Städtchens, später die in Opladen und Remscheid. Obwohl sein Unterricht stark von der damaligen Untertanenmentalität geprägt wird, entdeckt er schon in diesen Jahren seine Begabung, nimmt 1924 an der Kunstakademie Düsseldorf das Studium auf und versucht dort, seine Position in den politischen und sozialen Kämpfen der Weimarer Republik zu finden.

Die freundschaftliche Verbundenheit mit dem zweiten wichtigen Burscheider Maler Walter Schliephake (1888 bis 1968) gibt ihm nicht nur künstlerische Impulse. Auch politisch wird die Bekanntschaft mit Schliephake für den jungen Lauterbach prägend. Schliephake ist aktives KPD-Mitglied, und Lauterbach entscheidet sich ebenfalls dafür, an die Seite der einfachen Menschen zu treten. Als Meisterschüler des Düsseldorfer Professors Heinrich Nauen schließt er sich der Künstlervereinigung "Junges Rheinland" an, deren Mitglieder versuchen, mit ihren Werken verkrustete, traditionelle Strukturen aufzubrechen.

Er gehört bald zum Freundeskreis um "Mutter Ey", der Düsseldorfer Gastwirtin und Galeristin Johanna Ey, die ein Herz für Künstler hat. Bei ihr treffen sich Maler wie Otto Pankok, Gert Wollheim, Karl Schwesig, Julio Levin und Matthias Barz. Man debattiert die künstlerischen und politischen Fragen der Zeit und wendet sich immer stärker Themen zu, die sprichwörtlich auf der Straße liegen, wie Lauterbachs Lithrographie "Erwerbslose" zeigt.

1928 schließt sich Lauterbach der progressiven Künstlervereinigung "Rheinische Sezession" an. Bei Studienaufenthalten in Berlin, München, Amsterdam und auf Reisen nach Südfrankreich und Belgien wird sein Blick für die Probleme der arbeitenden und erwerbslosen Menschen geschärft. Die Kunstszene wird auf ihn aufmerksam. Ab 1928 finden Ausstellungen von ihm in Düsseldorf, Remscheid und Berlin statt. 1930 erhält er den renommierten Dürer-Preis der Stadt Nürnberg. Mit einem Stipendium der Stadt Düsseldorf kann er 1930 ein Jahr in Paris studieren. Dort beeindrucken ihn die Arbeiten von Toulouse-Lautrec ebenso wie die Zeichnungen von Steinlen. Er befasst sich mit der Technik der Monotypie. In der Folge wendet er sich immer stärker graphisch-zeichnerischen Arbeiten zu. Ende 1932 gibt die Mappe "Sechs Lithographien", die in München erscheint, Auskunft über diese Entwicklung. Angesichts seiner Parteinahme für die Arbeiter und Erwerbslosen, seiner klaren Position gegen die Nazis, die ihn als "Kulturbolschewisten" und "Linksintellektuellen" angreifen, gerät Lauterbach mit dem Machtantritt der Nazis in Bedrängnis.

Er muss sich unter die Aufsicht der Gestapo stellen und erhält Ausstellungs- und Malverbot. Einige seiner Bilder werden verbrannt. Mit Gelegenheitsmalerei hält er sich über Wasser. Im Verborgenen entstehen Zeichnungszyklen, in denen er seine kritische Sicht auf das Leben im NS-Staat festhält, die aber in der Schublade verschwinden. Ab 1936 malt er nur noch in schwarz-weiß, weil ihm, wie später berichtet wird, die grauen Zeiten jegliche Farbenfreude genommen hätten. Besonders die Ghetto-Mappe, Anfang der vierziger Jahre mit Bleistiftzeichnungen erschienen, belegt, dass Lauterbach sich an der Seite der Verfolgten stehen sieht.

Neben seinen Zeichnungen hat vor allen Dingen seine Sammlung von Zeitdokumenten wertvolle Hinweise auf das Leben in jenen Jahren vermittelt. Dieses Archiv wird nach den ersten Luftangriffen auf Düsseldorf von Lauterbach in sein Geburtshaus in Burscheid überführt, wo seine Schwester eine Gastwirtschaft betreibt. Nach der Befreiung von Krieg und Faschismus schließt er sich den Menschen an, die den Schutt der Nazivergangenheit in den Köpfen beseitigen wollen. Er gehört, wie sein Freund Otto Pankok, Dr. Joseph Rossaint (der spätere VVN-BdA-Präsident), Hans Böckler (der spätere DGB-Vorsitzende), der Schriftsteller Herbert Eulenberg, der Schauspieler und Düsseldorfer Theaterintendant Wolfgang Langhoff zu den Aufrufern für einen "Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands". Dieser wird am 30. Mai 1946 gegründet, und Lauterbach engagiert sich in dessen Arbeit.

Dabei liegt ihm besonders am Herzen, jene Künstler als Beispiel für eine Erneuerung bekannt zu machen, die in der Nazizeit verfolgt und verboten oder - wie die Maler Julio Levin und Franz Monjau - ermordet wurden. So organisiert er zu ihrem Andenken im September 1946 in Düsseldorf die Ausstellung "Lebendiges Erbe" und am 10. Februar 1947 in den Düsseldorfer Kammerspielen, gemeinsam mit dem ebenfalls aus dem Rheinland stammenden antifaschistischen Schriftsteller Günther Weisenborn einen Abend über Dichtung und Kunst der Illegalen. Im Monat darauf wird in den Ruinen der Düsseldorfer Kunsthalle eine Gesamtausstellung des Burscheiders mit 210 Werken gezeigt. 1966 erwirbt die Stadt Köln - der spätere Kulturdezernent Kurt Hackenberg hatte 1949 eine Lauterbach-Ausstellung in Wuppertal organisiert - Lauterbachs gesamtes Archiv von Zeitdokumenten in "5000 Paketen". Carl Lauterbachs humanistische Haltung wird in dem 1948 erschienenen Buch von Axel Eggebrecht "Welt ohne Krieg" sichtbar, zu dem er Illustrationen beisteuert.

Bei der Eröffnung der aktuellen Ausstellung in Burscheid trifft der Laudator, Pfarrer i. R. Günter Finkenrath, den Punkt: "Seine Botschaften waren immer sozial und humanitätswahrend. Seine ganze Hoffnung richtete sich auf eine gerechte, gewaltfreie Welt." Dass er auch noch im späten Alter diese Position einnimmt, macht das in den siebziger Jahren entstandene Bild "Chile" deutlich - eine Anklage gegen die Pinochet-Diktatur.

All dies belegt, wie richtig und dankenswert die Entscheidung der Stadt Burscheid war, an diesen Humanisten, diesen "kämpferischen Pazifisten" zu erinnern. Aufgrund eines 2003 gestellten Antrags der Unabhängigen Wählergemeinschaft wurde die Ausstellung liebevoll vorbereitet. Dank vieler Exponate aus Privatbesitz können hier Bilder vorgestellt werden, die noch nie öffentlich gezeigt wurden.

Mit einigem Befremden wurde allerdings vermerkt, daß die Stadt Düsseldorf, die zahlreiche Lauterbach-Bilder besitzt, diese nicht zur Verfügung stellen wollte. Noch schwerer wiegt die Tatsache, dass in der Landeshauptstadt zum 100. Geburtstag keine öffentliche Ehrung für den Namensgeber einer Stiftung für junge Künstler zustande kam. Diese Haltung muss angesichts bundesweiter Versuche, Künstler zu hofieren, die sich (wie Arno Breker) mit dem NS-Regime arrangierten, mehr als peinlich wirken.

Aber auch in Burscheid selbst, wo 1992, ein Jahr nach dem Tod des Malers, eine Straße nach ihm benannt wurde, wird man sich, wenn dieser Glanzpunkt lokaler Kulturpolitik erloschen sein wird, weiter mit Lauterbach beschäftigen müssen. Sein Geburtshaus will, seit 2002, dessen neuer Eigentümer abreissen, um Platz für einen profitablen Neubau zu schaffen. Zwar wurde das sowohl vom Rheinisch-Bergischen Kreis wie auch von der Stadt abgelehnt. Ein vom Eigentümer angestrengtes Verwaltungsgerichtsverfahren läuft aber noch. Es bleibt zu hoffen, dass eine Lösung gefunden wird, auch kommende Generationen durch das in die Denkmalliste eingetragene Haus und eine Gedenktafel an diesen Burscheider Maler und Humanisten zu erinnern.

Die Ausstellung ist bis zum 25. November im Haus der Kunst zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis freitags 15-17 Uhr, sonntags 15-18 Uhr. Schulklassen und Gruppen können Termine unter 02174 / 67 03 41 und 5959 vereinbaren.

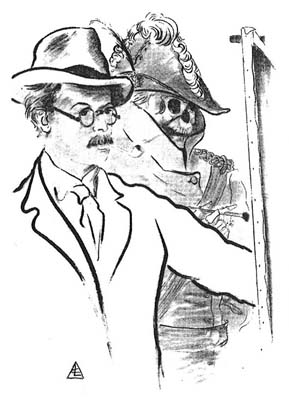

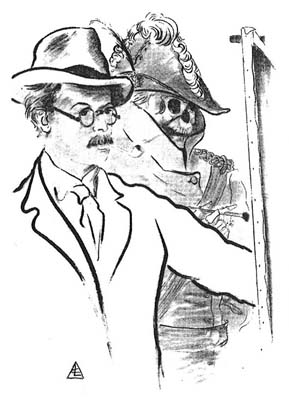

Selbstbildnis mit Tod - 1939

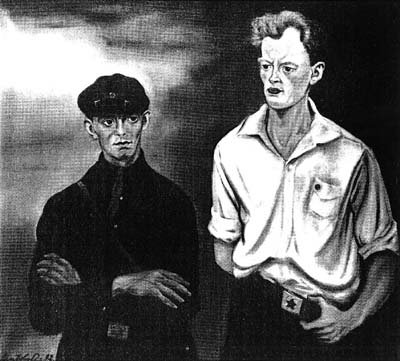

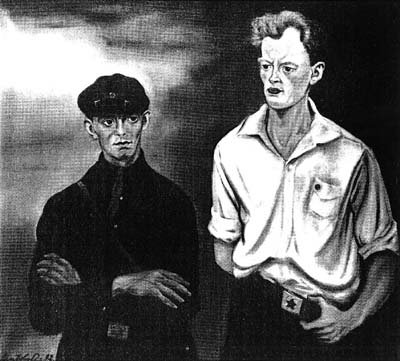

Die Antifa - 1932

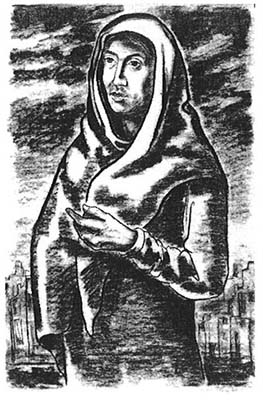

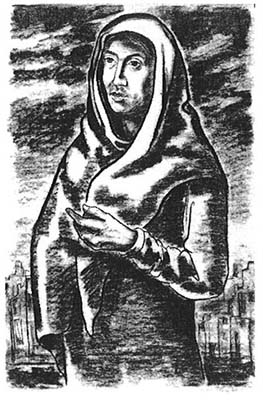

Die Fahne hoch! - 1934

Viva Espana de la Pasionaria - 1939

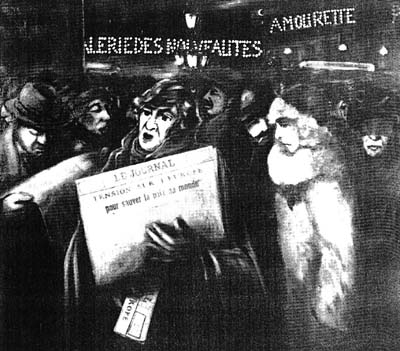

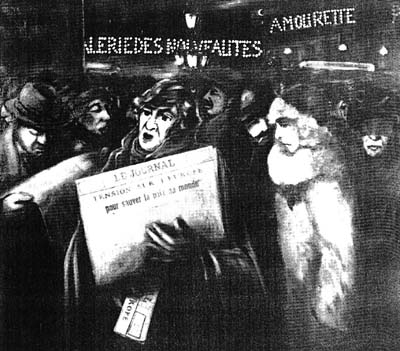

Sauver la Paix du Monde! - 1939

Russische Gefallene - 1942

Ausgebombt - 1942

Fotos: Manfred Demmer

Online-Flyer Nr. 71 vom 21.11.2006

Fotogalerie: Carl Lauterbach zum hundertsten Geburtstag

Maler und Humanist aus Burscheid

Von Manfred Demmer

Carl Lauterbach wird am 21. November 1906 in Burscheid geboren. Er besucht die Schule des Städtchens, später die in Opladen und Remscheid. Obwohl sein Unterricht stark von der damaligen Untertanenmentalität geprägt wird, entdeckt er schon in diesen Jahren seine Begabung, nimmt 1924 an der Kunstakademie Düsseldorf das Studium auf und versucht dort, seine Position in den politischen und sozialen Kämpfen der Weimarer Republik zu finden.

Die freundschaftliche Verbundenheit mit dem zweiten wichtigen Burscheider Maler Walter Schliephake (1888 bis 1968) gibt ihm nicht nur künstlerische Impulse. Auch politisch wird die Bekanntschaft mit Schliephake für den jungen Lauterbach prägend. Schliephake ist aktives KPD-Mitglied, und Lauterbach entscheidet sich ebenfalls dafür, an die Seite der einfachen Menschen zu treten. Als Meisterschüler des Düsseldorfer Professors Heinrich Nauen schließt er sich der Künstlervereinigung "Junges Rheinland" an, deren Mitglieder versuchen, mit ihren Werken verkrustete, traditionelle Strukturen aufzubrechen.

Er gehört bald zum Freundeskreis um "Mutter Ey", der Düsseldorfer Gastwirtin und Galeristin Johanna Ey, die ein Herz für Künstler hat. Bei ihr treffen sich Maler wie Otto Pankok, Gert Wollheim, Karl Schwesig, Julio Levin und Matthias Barz. Man debattiert die künstlerischen und politischen Fragen der Zeit und wendet sich immer stärker Themen zu, die sprichwörtlich auf der Straße liegen, wie Lauterbachs Lithrographie "Erwerbslose" zeigt.

1928 schließt sich Lauterbach der progressiven Künstlervereinigung "Rheinische Sezession" an. Bei Studienaufenthalten in Berlin, München, Amsterdam und auf Reisen nach Südfrankreich und Belgien wird sein Blick für die Probleme der arbeitenden und erwerbslosen Menschen geschärft. Die Kunstszene wird auf ihn aufmerksam. Ab 1928 finden Ausstellungen von ihm in Düsseldorf, Remscheid und Berlin statt. 1930 erhält er den renommierten Dürer-Preis der Stadt Nürnberg. Mit einem Stipendium der Stadt Düsseldorf kann er 1930 ein Jahr in Paris studieren. Dort beeindrucken ihn die Arbeiten von Toulouse-Lautrec ebenso wie die Zeichnungen von Steinlen. Er befasst sich mit der Technik der Monotypie. In der Folge wendet er sich immer stärker graphisch-zeichnerischen Arbeiten zu. Ende 1932 gibt die Mappe "Sechs Lithographien", die in München erscheint, Auskunft über diese Entwicklung. Angesichts seiner Parteinahme für die Arbeiter und Erwerbslosen, seiner klaren Position gegen die Nazis, die ihn als "Kulturbolschewisten" und "Linksintellektuellen" angreifen, gerät Lauterbach mit dem Machtantritt der Nazis in Bedrängnis.

Er muss sich unter die Aufsicht der Gestapo stellen und erhält Ausstellungs- und Malverbot. Einige seiner Bilder werden verbrannt. Mit Gelegenheitsmalerei hält er sich über Wasser. Im Verborgenen entstehen Zeichnungszyklen, in denen er seine kritische Sicht auf das Leben im NS-Staat festhält, die aber in der Schublade verschwinden. Ab 1936 malt er nur noch in schwarz-weiß, weil ihm, wie später berichtet wird, die grauen Zeiten jegliche Farbenfreude genommen hätten. Besonders die Ghetto-Mappe, Anfang der vierziger Jahre mit Bleistiftzeichnungen erschienen, belegt, dass Lauterbach sich an der Seite der Verfolgten stehen sieht.

Neben seinen Zeichnungen hat vor allen Dingen seine Sammlung von Zeitdokumenten wertvolle Hinweise auf das Leben in jenen Jahren vermittelt. Dieses Archiv wird nach den ersten Luftangriffen auf Düsseldorf von Lauterbach in sein Geburtshaus in Burscheid überführt, wo seine Schwester eine Gastwirtschaft betreibt. Nach der Befreiung von Krieg und Faschismus schließt er sich den Menschen an, die den Schutt der Nazivergangenheit in den Köpfen beseitigen wollen. Er gehört, wie sein Freund Otto Pankok, Dr. Joseph Rossaint (der spätere VVN-BdA-Präsident), Hans Böckler (der spätere DGB-Vorsitzende), der Schriftsteller Herbert Eulenberg, der Schauspieler und Düsseldorfer Theaterintendant Wolfgang Langhoff zu den Aufrufern für einen "Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands". Dieser wird am 30. Mai 1946 gegründet, und Lauterbach engagiert sich in dessen Arbeit.

Dabei liegt ihm besonders am Herzen, jene Künstler als Beispiel für eine Erneuerung bekannt zu machen, die in der Nazizeit verfolgt und verboten oder - wie die Maler Julio Levin und Franz Monjau - ermordet wurden. So organisiert er zu ihrem Andenken im September 1946 in Düsseldorf die Ausstellung "Lebendiges Erbe" und am 10. Februar 1947 in den Düsseldorfer Kammerspielen, gemeinsam mit dem ebenfalls aus dem Rheinland stammenden antifaschistischen Schriftsteller Günther Weisenborn einen Abend über Dichtung und Kunst der Illegalen. Im Monat darauf wird in den Ruinen der Düsseldorfer Kunsthalle eine Gesamtausstellung des Burscheiders mit 210 Werken gezeigt. 1966 erwirbt die Stadt Köln - der spätere Kulturdezernent Kurt Hackenberg hatte 1949 eine Lauterbach-Ausstellung in Wuppertal organisiert - Lauterbachs gesamtes Archiv von Zeitdokumenten in "5000 Paketen". Carl Lauterbachs humanistische Haltung wird in dem 1948 erschienenen Buch von Axel Eggebrecht "Welt ohne Krieg" sichtbar, zu dem er Illustrationen beisteuert.

Bei der Eröffnung der aktuellen Ausstellung in Burscheid trifft der Laudator, Pfarrer i. R. Günter Finkenrath, den Punkt: "Seine Botschaften waren immer sozial und humanitätswahrend. Seine ganze Hoffnung richtete sich auf eine gerechte, gewaltfreie Welt." Dass er auch noch im späten Alter diese Position einnimmt, macht das in den siebziger Jahren entstandene Bild "Chile" deutlich - eine Anklage gegen die Pinochet-Diktatur.

All dies belegt, wie richtig und dankenswert die Entscheidung der Stadt Burscheid war, an diesen Humanisten, diesen "kämpferischen Pazifisten" zu erinnern. Aufgrund eines 2003 gestellten Antrags der Unabhängigen Wählergemeinschaft wurde die Ausstellung liebevoll vorbereitet. Dank vieler Exponate aus Privatbesitz können hier Bilder vorgestellt werden, die noch nie öffentlich gezeigt wurden.

Mit einigem Befremden wurde allerdings vermerkt, daß die Stadt Düsseldorf, die zahlreiche Lauterbach-Bilder besitzt, diese nicht zur Verfügung stellen wollte. Noch schwerer wiegt die Tatsache, dass in der Landeshauptstadt zum 100. Geburtstag keine öffentliche Ehrung für den Namensgeber einer Stiftung für junge Künstler zustande kam. Diese Haltung muss angesichts bundesweiter Versuche, Künstler zu hofieren, die sich (wie Arno Breker) mit dem NS-Regime arrangierten, mehr als peinlich wirken.

Aber auch in Burscheid selbst, wo 1992, ein Jahr nach dem Tod des Malers, eine Straße nach ihm benannt wurde, wird man sich, wenn dieser Glanzpunkt lokaler Kulturpolitik erloschen sein wird, weiter mit Lauterbach beschäftigen müssen. Sein Geburtshaus will, seit 2002, dessen neuer Eigentümer abreissen, um Platz für einen profitablen Neubau zu schaffen. Zwar wurde das sowohl vom Rheinisch-Bergischen Kreis wie auch von der Stadt abgelehnt. Ein vom Eigentümer angestrengtes Verwaltungsgerichtsverfahren läuft aber noch. Es bleibt zu hoffen, dass eine Lösung gefunden wird, auch kommende Generationen durch das in die Denkmalliste eingetragene Haus und eine Gedenktafel an diesen Burscheider Maler und Humanisten zu erinnern.

Die Ausstellung ist bis zum 25. November im Haus der Kunst zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis freitags 15-17 Uhr, sonntags 15-18 Uhr. Schulklassen und Gruppen können Termine unter 02174 / 67 03 41 und 5959 vereinbaren.

Selbstbildnis mit Tod - 1939

Die Antifa - 1932

Die Fahne hoch! - 1934

Viva Espana de la Pasionaria - 1939

Sauver la Paix du Monde! - 1939

Russische Gefallene - 1942

Ausgebombt - 1942

Fotos: Manfred Demmer

Online-Flyer Nr. 71 vom 21.11.2006