SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Arbeit und Soziales

Systemwechsel gegen den Sozialstaat

Neoliberalismus ist wie Aids

Von Daniel Kreutz

Sozialstaat im Rückblick

1945 lag auch die Akzeptanz des Kapitalismus in Trümmern. Ein Großteil der Überlebenden teilte die lebendige Erinnerung an die soziale Verzweifelung der Opfer der Weltwirtschaftskrise, die der faschistischen Bewegung ihren Aufstieg ermöglichte, und an die Rolle von Großkapital und Hochfinanz bei Hitlers Weg zur Macht. Auch das Ahlener Programm der CDU konstatierte 1947 ein historisches Versagen des Kapitalismus und vertrat einen ‚dritten Weg’ zwischen Kapitalismus und Sozialismus, der staatliche Wirtschaftslenkung und Vergesellschaftungen einschloss. Der DGB bekannte sich nach seiner Neugründung zu einem explizit antikapitalistischen Programm, die SPD definierte sich bis Godesberg (1959) noch als sozialistische Arbeiterpartei, und in Ostdeutschland stand die sowjetische Besatzungsarmee. Auch dem Bürgertum war klar, dass eine kapitalistische Restauration im Westen nur um den Preis sozialer Regulierungen erreichbar war, die ein erneutes Krisenszenario wie im späten Weimar wirksam auszuschließen versprachen.

Daniel Kreutz ist Referent für Sozialpolitik beim

Sozialverband Deutschland in NRW

Die Schwäche des Bürgertums traf sich mit der Schwäche der Arbeiterbewegung im „historischen Kompromiss“ des Sozialstaatskonsenses, von dem beide Seiten profitierten. Der kapitalistische Sozialstaat sicherte einerseits der „sozialen“ Markwirtschaft im westlichen Frontstaat des Kalten Krieges innere Stabilität und erleichterte andererseits den Arbeitnehmerorganisationen die Durchsetzung sozialen Fortschritts. Streikrecht war Grundrecht, die „kalte“ Aussperrung zumindest sozialrechtlich entschärft. Vollbeschäftigung galt nicht bloß als Gnade günstiger Märkte, sondern als Staatsziel, das auch Maßnahmen staatlicher Wirtschaftslenkung rechtfertigte. Damit sollte die Gefahr der Massenerwerbslosigkeit mit ihren sozialen Folgen und Risiken für die Demokratie gebannt werden.

Als Mitte der 1970 Jahre nicht nur die wirtschaftlich fetten Jahre vorbei waren, sondern auch die Massenerwerbslosigkeit wieder auflebte und sich dadurch die Kräfteverhältnisse zunehmend zu Ungunsten der Gewerkschaften entwickelten, kam auch der Sozialstaatskonsens aus seinem labilen Gleichgewicht. Unfähig, die Vollbeschäftigung ernsthaft zu verteidigen, nahm der Sozialstaat die allmähliche Erosion der Einnahmebasis der Sozialversicherung durch zunehmende und sich verfestigende Massenerwerbslosigkeit hin. Der Kampf um die 35-Stunden-Woche Mitte der 1980er Jahre blieb der bislang einzige ernsthafte Versuch der Gewerkschaften, dieser Entwicklung gegenzusteuern. Nach dem Kollaps des östlichen Nominalsozialismus und der deutschen „Vereinigung“ gab es für das Arbeitgeberlager keinen Grund mehr, am kostspieligen Sozialstaatskonsens festzuhalten. Die gesetzlichen Eingriffe in die sozialen Sicherungssysteme begannen sich unter der schwarz-gelben Regierung Helmut Kohls zunehmend gegen die materiellen und systematischen Grundlagen des Sozialstaats zu richten. Die qualitativen Umbrüche in der Sozialversicherung blieben indes den beiden rot-grünen Koalitionen Gerhard Schröders vorbehalten.

Der Kapitalseite ging es insbesondere darum, mit der paritätischen Finanzierung zu brechen, die sie – als Ausfluss der grundgesetzlichen Sozialpflichtigkeit des Eigentums – zur hälftigen Finanzierung der sozialen Absicherung der Versicherten verpflichtete. Zudem suchte sie den Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge – bedingt durch die sich vertiefende soziale Krisenentwicklung - zu begrenzen und möglichst umzukehren. Während die Versicherten eingesparte Beitragsmittel mit verminderter Leistungsfähigkeit der Sozialversicherung und weniger sozialer Sicherheit bezahlen, schlagen sie auf der Arbeitgeberseite unmittelbar als Plus zu Buche. Die „Lohnnebenkosten“ sind Lohnbestandteile, die den Anspruch der ArbeitsnehmerInnen auf soziale Sicherung („Soziallohn“) verkörpern. Senkung der „Lohnnebenkosten“ heißt Lohnsenkung.

Absicherung bei Erwerbslosigkeit war gestern

Mit den Hartz-Reformen hat sich ein grundlegender Funktionswandel der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitsmarktpolitik vollzogen. Ging es im „rheinischen Sozialstaat“ nicht zuletzt darum, zur Sicherung eines sozial regulierten Erwerbssystems beizutragen, das in ArbeitnehmerInnen nicht nur Waren sieht, sondern BürgerInnen mit sozialen Rechten, geht es heute umgekehrt darum, die Lohnabhängigen einem möglichst „freien“ Arbeitsmarkt zu unterwerfen, an dem sich „markträumende“ Niedrigpreise für Arbeitskräfte bilden sollen. Sollten früher angemessene Lohnersatzleistungen bei Erwerbslosigkeit die Beschäftigten davor zu schützen, dass Arbeitgeber die Notlage Erwerbsloser zur Durchsetzung schlechterer Arbeits- und Entgeltbedingungen ausnutzen, geht es nun umgekehrt darum, die Prekarisierung der Lohnarbeit voranzubringen.

Die Zukunft der Arbeitsmarktförderung?

Der endgültige Wechsel zur „Bekämpfung der Erwerbslosen“ – Abschaffung der dem Grunde nach seit Beginn der Arbeitslosenversicherung (1927) bestehenden Arbeitslosenhilfe, Absenkung des Sozialhilfeniveaus (ALG II), Verpflichtung zur Annahme „jeder legalen Beschäftigung“ bis hin zur Pflichtarbeit („Ein-Euro-Jobs“), die rechtlich der Beschäftigung von Häftlingen nahe steht – wirkt disziplinierend auf die Beschäftigten. Kaum eine Zumutung des Arbeitgebers, der man sich noch widersetzen mag, wenn man nur den Job behält und nicht in den Abgrund mit den Förder-und-Forder-Mühlen stürzt. Entsolidarisierung und Untertanengeist breiten sich aus und steigern die Erpressbarkeit der Beschäftigten zur Preisgabe ihrer Rechte. Das untergräbt nicht nur die Chancen aktiver gewerkschaftlicher Interessenvertretung, sondern auch die Zukunft der Demokratie.

In der NRW-Verfassung findet sich der sozialstaatliche Grundsatz, dass die Arbeitgeber zur Zahlung von Löhnen verpflichtet sind, die „den angemessenen Lebensbedarf“ der Beschäftigten decken (Art. 24 Abs. 2). Diese Mindestlohn-Forderung verlangt mehr als den „notwendigen Lebensunterhalt“ des Fürsorgerechts (Sozialhilfe/Hartz IV). Mit der Ausweitung von Niedrigstlöhnen und der Kombilohn-Debatte wird dagegen die Verantwortung für die Existenzsicherung von ArbeitnehmerInnen zunehmend von den Arbeitgebern auf den Staat, d.h. die Lohn- und Verbrauchssteuern Zahlenden, verlagert.

Alter in Würde nur für Wohlhabende?

Aufgabe der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) war seit 1957, den im Erwerbsleben erworbenen Lebensstandard annähernd zu sichern, um einen sozialen Absturz im Alter zu verhindern. Mit der „Riester-Reform" (2001) wurde dieses Ziel aufgegeben, die Kaitalseite aus der Paritätischen Finanzierung entlassen und der Einstieg in die Privatisierung des Altersrisikos vollzogen. Mit den Privatvorsorgeprämien der Versicherung und den Steuersubventionen wurde den Privatversicherern ein großer profitabler Markt geöffnet.

Nach heutigem Rechtsstand, einschließlich der Rente ab 67, wird das Nettorentenniveau bis zum Jahr 2030 von vormals 70 auf dann 48 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens sinken. Wer keine 45 Versicherungsjahre erreicht, erhält noch weniger. 2030 muss der Durchschnittsverdiener für eine Rente auf Sozialhilfeniveau 37 Jahre Beiträge gezahlt haben. Die gesetzliche Rente wird zur „beitragsfinanzierten Sozialhilfe“. Das wäre der Tod der GRV. Die Privatisierung der Alterssicherung bedeutet, dass ein Alter in Würde zum Privileg derer wird, die zum Aufbau von Privatvermögen in der Lage sind – und dies zusätzlich zu den GRV-Beiträgen. Vielen – voran Frauen, Niedriglöhner und Langzeiterwerbslose – bleibt keine Chance, der kommenden Altersarmut zu entgehen.

Krankenversicherung vor dem letzten Gefecht?

Mit der rot-grünen Gesundheitsreform (2004) wurden auch in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) die Arbeitgeber offen aus der paritätischen Finanzierung entlassen und den Versicherten ein Sonderbeitrag auferlegt. Zugleich gipfelte die zusätzliche Belastung von Kranken in dem neuen Grundsatz „Keine Leistung ohne Zuzahlung“. Die Zuzahlungen, Arztgebühren und die Ausgrenzung der rezeptfreien Medikamente haben zur Ausgrenzung armer Bevölkerungsschichten von der Krankenversorgung geführt. Die Schere zwischen Arm und Reich bei der Lebenserwartung wird sich weiter öffnen.

Die Große Koalition führte dann erstmals ein „Verschuldungsprinzip" ein: bei - zunächst wenigen - „selbst verschuldeten Behandlungsbedürftigkeiten“ soll der Versicherungsschutz eingeschränkt werden – „Fördern und Fordern“ für Kranke. Der gesetzlich verordnete Systemwechsel zum Gesundheitsfonds (2009) wird den Kassen ihre eigenständige Finanzbasis entziehen. Die Bundesregierung legt dann einen einheitlichen Beitrag für alle Kassen fest, der in den Fonds fließt. Die vorgesehene Unterfinanzierung – ab 2010 müssen die Fondszuweisungen nur noch 95 Prozent der Kassenausgaben decken – verschärften den Kassenwettbewerb zu Lasten der ärmeren Versicherten sowie der schwer und chronisch Kranken. Dafür wurde die ganze Palette der typischen Wettbewerbsinstrumente der Privatversicherungen zugunsten der Wohlhabenderen und Gesünderen eingeführt, womit die GKV den Privaten sehr ähnlich wird. Es wächst das Risiko, dass der Europäische Gerichtshof die GKV-Kassen als „Unternehmen“ einstuft und ihre Überführung in das Privatrecht verlangt.

Präzedenzfall Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung entstand Mitte der 1990er Jahre bereits als Prototyp einer post-sozialstaatlichen Sozialversicherung: ohne paritätische Finanzierung, völlig unzureichende Zuschüsse („Basisabsicherung“), mit denen sich nur Wohlhabende eine anständige Pflege leisten können, und Umwandlung des Pflegebereichs in einen Wettbewerbsmarkt, auf dem sich die Einrichtungen als rentable Unternehmen behaupten müssen. Diese Kommerzialisierung der sozialen Dienstleistungen mit der Marktöffnung für privates Kapital griff dann auch in anderen Bereichen (z. B. Krankenhäuser, künftig auch ambulante Behandlung) um sich. Die Unterwerfung unter den Markt entzieht die Dienstleistungsstrukturen der öffentlich-demokratischen Steuerbarkeit. Investoren und kreditgebende Banken entscheiden darüber, wo es welche Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen gibt.

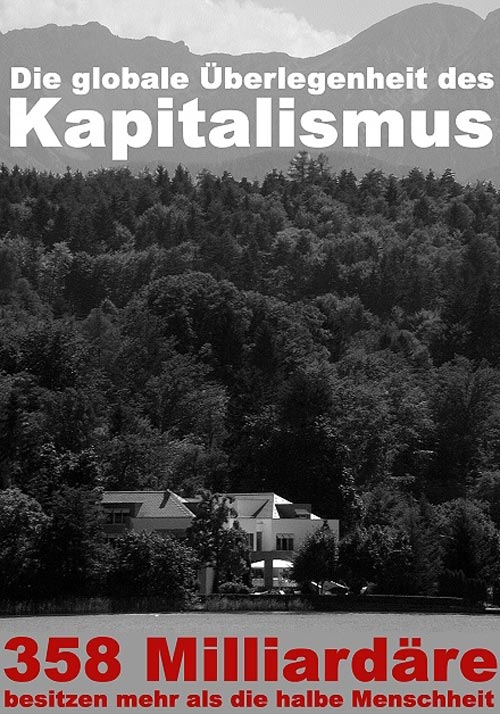

Umverteilung für die Reichen

Auch liberale Ökonomen wie der Erfinder der „sozialen Marktwirtschaft“ Alfred Müller-Armack betonten bis in die 1970er Jahre die grundlegende „Einbettung“ des Marktgeschehens in die sozialstaatliche Ordnung und die Notwendigkeit staatlicher Umverteilung zur Minderung der am Markt entstehenden Verteilungsungleichheit. Demgegenüber belegte der erste Armuts- und Reichtumsbericht der NRW-Landesregierung (2004) dass das Steuer- und Abgabensystem bereits Ende der 1990er Jahre – also vor der rot-grünen Agenda 2010 und Hartz IV – die Ungleichheit der Marktreinkommen nicht nur nicht mindert, sondern im Gegenteil noch verstärkt. 1998 stieg der Einkommensabstand zwischen den 1000 reichsten und dem durchschnittlichen Steuerpflichtigen in NRW von der Brutto- zur Nettoebene, also durch Steuern und Abgaben, nochmals um den Faktor 20 auf das 202fache. Als Hauptursachen dieser Umverteilung nach oben identifiziert der Bericht die Verbrauchssteuern (Mehrwertsteuer) und die Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung. Beides begünstigt hohe Einkommen umso mehr, je höher das Einkommen, und verkehrt die Wirkung der progressiven Einkommensbesteuerung für die obersten 20 Prozent ins Gegenteil.

Umverteilung von Unten nach Oben als Versagen der

politischen „Einheitsfront"

Immer stärker konzentriert sich der Reichtum an der Spitze des reichsten Bevölkerungszehntels, dessen Anteil am Gesamtvermögen der privaten Haushalte im Umfang von 5.000 Milliarden Euro nach amtlichen Angaben allein von 1998 bis 2003 von 45 auf 47 Prozent stieg. Der unteren Hälfte der Haushalte gehören weniger als vier Prozent des Vermögens. Die von Rot-Grün begonnenen und von der Großen Koalition fortgesetzten Unternehmenssteuersenkungen verstärken die Umverteilung nach oben. Sie entziehen den öffentlichen Haushalten die Mittel zur Bewältigung dringendster Zukunftsaufgaben (Umwelt, Bildung…).

Mythos „Demografie“

Zur Begründung des Systemwechsels als „sachzwanghaft“ dienten die neoliberalen Mythen der „Globalisierung“, der „Standortgefährdung durch zu hohe Lohnnebenkosten“. Die größte Wirkung erzielt indes der demografische Mythos. Wir langlebigen Kinderarmen sind selber schuld. Tatsächlich hängt die Finanzierbarkeit etwa der Rentenversicherung nicht vom zahlenmäßigen Verhältnis zwischen Jung und Alt ab, sondern von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der Arbeitsproduktivität, dem Beschäftigungsstand und der Lohn- und Gehaltssumme. In der Sozialbversicherung geht es nicht um Demografie, sondern um Ökonomie und Verteilung. Ein „Kinderboom“ hätte unter den heutigen Rahmenbedingungen zur Folge, dass zunächst aus der Wertschöpfung zusätzliches Geld für Kinder, und dann durch einen Anstieg der Ausbildungskrise und schließlich der Erwerbslosigkeit mehr bei Hartz IV ausgegeben werden müsste. Die Sozialversicherung profitiert nicht von mehr Kindern, sondern von mehr Beschäftigung und höheren Löhnen.

„Es rettet uns kein höh’res Wesen…“

Dass es tatsächlich um einen Systemwechsel geht, ist nicht nur an den Sozialsystemen, sondern etwa auch an der Militarisierung der Außenpolitik, der Aufrüstung der „inneren Sicherheit“ oder der Bildungspolitik ablesbar. Das Grundgesetz (Art. 20 Abs. 4) sichert dem Volk das Recht auf Widerstand gegen jeden Versuch zur Beseitigung des Sozialstaats, „wenn andere Abhilfe nicht möglich ist“. In den Parlamenten finden wir aber auf absehbare Zeit keine Kräfte mehr vor, von denen mit Aussicht auf Erfolg (!) ein sozialer Richtungswechsel der Gesetzgebung erwartet werden könnte. Hoffnungen, DIE LINKE könne in einigen Jahren zur führenden Volkspartei mit bestimmendem Einfluss auf die Gesetzgebung werden, wären kaum realistisch.

Wird DIE LINKE künftig genug unterstützt für die Durchsetzung des

Sozialstaatsgebots im Grundgesetz?

Fotos: H.-D. Hey, arbeiterfotografie.com

Der Sozialstaat ist nicht zuletzt eine historische Errungenschaft der Gewerkschaftsbewegung. Käme der DGB zu der vorstehend skizzierten Lagebeurteilung, wäre es nicht nur sein Recht, sondern seine demokratische Pflicht, zur Verteidigung des Sozialstaats den politischen Massenstreik vorzubereiten. Tatsächlich aber haben wir nicht nur eine Krise der parlamentarischen, sondern auch der außerparlamentarischen Vertretung des Sozialen. Gewerkschaften und andere soziale Großorganisationen, von denen normalerweise zu erwarten wäre, dass sie systematisch gegen den neoliberalen Systemwechsel mobil machen, lassen bislang keine Bereitschaft erkennen, sich dieser Aufgabe zu stellen.

Daher gibt es keine Alternative dazu, dass all diejenigen, die die historische Herausforderung und die Notwendigkeit der Gegenwehr verstehen, sich selbst der Aufgabe annehmen, für eine breite und starke Bewegung für Sozialstaat und soziale Gerechtigkeit zu werben. Sie muss offen sein für alle, die bereit sind, dabei mitzutun – auch für Anhänger von Norbert Blüm und Heiner Geißler aus der CDU/CSU. Sie muss sich über den Tag hinaus organisieren in einem selbstbestimmten Netzwerk örtlicher Basisinitiativen. Sie muss in den Gewerkschaften um eine Neubelebung dessen kämpfen, was an ihnen „Bewegung“ war. Hieran systematisch mitzuwirken, wäre eine vordringliche Aufgabe für DIE LINKE. (HDH)

Online-Flyer Nr. 112 vom 12.09.2007

Systemwechsel gegen den Sozialstaat

Neoliberalismus ist wie Aids

Von Daniel Kreutz

Sozialstaat im Rückblick

1945 lag auch die Akzeptanz des Kapitalismus in Trümmern. Ein Großteil der Überlebenden teilte die lebendige Erinnerung an die soziale Verzweifelung der Opfer der Weltwirtschaftskrise, die der faschistischen Bewegung ihren Aufstieg ermöglichte, und an die Rolle von Großkapital und Hochfinanz bei Hitlers Weg zur Macht. Auch das Ahlener Programm der CDU konstatierte 1947 ein historisches Versagen des Kapitalismus und vertrat einen ‚dritten Weg’ zwischen Kapitalismus und Sozialismus, der staatliche Wirtschaftslenkung und Vergesellschaftungen einschloss. Der DGB bekannte sich nach seiner Neugründung zu einem explizit antikapitalistischen Programm, die SPD definierte sich bis Godesberg (1959) noch als sozialistische Arbeiterpartei, und in Ostdeutschland stand die sowjetische Besatzungsarmee. Auch dem Bürgertum war klar, dass eine kapitalistische Restauration im Westen nur um den Preis sozialer Regulierungen erreichbar war, die ein erneutes Krisenszenario wie im späten Weimar wirksam auszuschließen versprachen.

Daniel Kreutz ist Referent für Sozialpolitik beim

Sozialverband Deutschland in NRW

Die Schwäche des Bürgertums traf sich mit der Schwäche der Arbeiterbewegung im „historischen Kompromiss“ des Sozialstaatskonsenses, von dem beide Seiten profitierten. Der kapitalistische Sozialstaat sicherte einerseits der „sozialen“ Markwirtschaft im westlichen Frontstaat des Kalten Krieges innere Stabilität und erleichterte andererseits den Arbeitnehmerorganisationen die Durchsetzung sozialen Fortschritts. Streikrecht war Grundrecht, die „kalte“ Aussperrung zumindest sozialrechtlich entschärft. Vollbeschäftigung galt nicht bloß als Gnade günstiger Märkte, sondern als Staatsziel, das auch Maßnahmen staatlicher Wirtschaftslenkung rechtfertigte. Damit sollte die Gefahr der Massenerwerbslosigkeit mit ihren sozialen Folgen und Risiken für die Demokratie gebannt werden.

Als Mitte der 1970 Jahre nicht nur die wirtschaftlich fetten Jahre vorbei waren, sondern auch die Massenerwerbslosigkeit wieder auflebte und sich dadurch die Kräfteverhältnisse zunehmend zu Ungunsten der Gewerkschaften entwickelten, kam auch der Sozialstaatskonsens aus seinem labilen Gleichgewicht. Unfähig, die Vollbeschäftigung ernsthaft zu verteidigen, nahm der Sozialstaat die allmähliche Erosion der Einnahmebasis der Sozialversicherung durch zunehmende und sich verfestigende Massenerwerbslosigkeit hin. Der Kampf um die 35-Stunden-Woche Mitte der 1980er Jahre blieb der bislang einzige ernsthafte Versuch der Gewerkschaften, dieser Entwicklung gegenzusteuern. Nach dem Kollaps des östlichen Nominalsozialismus und der deutschen „Vereinigung“ gab es für das Arbeitgeberlager keinen Grund mehr, am kostspieligen Sozialstaatskonsens festzuhalten. Die gesetzlichen Eingriffe in die sozialen Sicherungssysteme begannen sich unter der schwarz-gelben Regierung Helmut Kohls zunehmend gegen die materiellen und systematischen Grundlagen des Sozialstaats zu richten. Die qualitativen Umbrüche in der Sozialversicherung blieben indes den beiden rot-grünen Koalitionen Gerhard Schröders vorbehalten.

Der Kapitalseite ging es insbesondere darum, mit der paritätischen Finanzierung zu brechen, die sie – als Ausfluss der grundgesetzlichen Sozialpflichtigkeit des Eigentums – zur hälftigen Finanzierung der sozialen Absicherung der Versicherten verpflichtete. Zudem suchte sie den Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge – bedingt durch die sich vertiefende soziale Krisenentwicklung - zu begrenzen und möglichst umzukehren. Während die Versicherten eingesparte Beitragsmittel mit verminderter Leistungsfähigkeit der Sozialversicherung und weniger sozialer Sicherheit bezahlen, schlagen sie auf der Arbeitgeberseite unmittelbar als Plus zu Buche. Die „Lohnnebenkosten“ sind Lohnbestandteile, die den Anspruch der ArbeitsnehmerInnen auf soziale Sicherung („Soziallohn“) verkörpern. Senkung der „Lohnnebenkosten“ heißt Lohnsenkung.

Absicherung bei Erwerbslosigkeit war gestern

Mit den Hartz-Reformen hat sich ein grundlegender Funktionswandel der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitsmarktpolitik vollzogen. Ging es im „rheinischen Sozialstaat“ nicht zuletzt darum, zur Sicherung eines sozial regulierten Erwerbssystems beizutragen, das in ArbeitnehmerInnen nicht nur Waren sieht, sondern BürgerInnen mit sozialen Rechten, geht es heute umgekehrt darum, die Lohnabhängigen einem möglichst „freien“ Arbeitsmarkt zu unterwerfen, an dem sich „markträumende“ Niedrigpreise für Arbeitskräfte bilden sollen. Sollten früher angemessene Lohnersatzleistungen bei Erwerbslosigkeit die Beschäftigten davor zu schützen, dass Arbeitgeber die Notlage Erwerbsloser zur Durchsetzung schlechterer Arbeits- und Entgeltbedingungen ausnutzen, geht es nun umgekehrt darum, die Prekarisierung der Lohnarbeit voranzubringen.

Die Zukunft der Arbeitsmarktförderung?

Der endgültige Wechsel zur „Bekämpfung der Erwerbslosen“ – Abschaffung der dem Grunde nach seit Beginn der Arbeitslosenversicherung (1927) bestehenden Arbeitslosenhilfe, Absenkung des Sozialhilfeniveaus (ALG II), Verpflichtung zur Annahme „jeder legalen Beschäftigung“ bis hin zur Pflichtarbeit („Ein-Euro-Jobs“), die rechtlich der Beschäftigung von Häftlingen nahe steht – wirkt disziplinierend auf die Beschäftigten. Kaum eine Zumutung des Arbeitgebers, der man sich noch widersetzen mag, wenn man nur den Job behält und nicht in den Abgrund mit den Förder-und-Forder-Mühlen stürzt. Entsolidarisierung und Untertanengeist breiten sich aus und steigern die Erpressbarkeit der Beschäftigten zur Preisgabe ihrer Rechte. Das untergräbt nicht nur die Chancen aktiver gewerkschaftlicher Interessenvertretung, sondern auch die Zukunft der Demokratie.

In der NRW-Verfassung findet sich der sozialstaatliche Grundsatz, dass die Arbeitgeber zur Zahlung von Löhnen verpflichtet sind, die „den angemessenen Lebensbedarf“ der Beschäftigten decken (Art. 24 Abs. 2). Diese Mindestlohn-Forderung verlangt mehr als den „notwendigen Lebensunterhalt“ des Fürsorgerechts (Sozialhilfe/Hartz IV). Mit der Ausweitung von Niedrigstlöhnen und der Kombilohn-Debatte wird dagegen die Verantwortung für die Existenzsicherung von ArbeitnehmerInnen zunehmend von den Arbeitgebern auf den Staat, d.h. die Lohn- und Verbrauchssteuern Zahlenden, verlagert.

Alter in Würde nur für Wohlhabende?

Aufgabe der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) war seit 1957, den im Erwerbsleben erworbenen Lebensstandard annähernd zu sichern, um einen sozialen Absturz im Alter zu verhindern. Mit der „Riester-Reform" (2001) wurde dieses Ziel aufgegeben, die Kaitalseite aus der Paritätischen Finanzierung entlassen und der Einstieg in die Privatisierung des Altersrisikos vollzogen. Mit den Privatvorsorgeprämien der Versicherung und den Steuersubventionen wurde den Privatversicherern ein großer profitabler Markt geöffnet.

Nach heutigem Rechtsstand, einschließlich der Rente ab 67, wird das Nettorentenniveau bis zum Jahr 2030 von vormals 70 auf dann 48 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens sinken. Wer keine 45 Versicherungsjahre erreicht, erhält noch weniger. 2030 muss der Durchschnittsverdiener für eine Rente auf Sozialhilfeniveau 37 Jahre Beiträge gezahlt haben. Die gesetzliche Rente wird zur „beitragsfinanzierten Sozialhilfe“. Das wäre der Tod der GRV. Die Privatisierung der Alterssicherung bedeutet, dass ein Alter in Würde zum Privileg derer wird, die zum Aufbau von Privatvermögen in der Lage sind – und dies zusätzlich zu den GRV-Beiträgen. Vielen – voran Frauen, Niedriglöhner und Langzeiterwerbslose – bleibt keine Chance, der kommenden Altersarmut zu entgehen.

Krankenversicherung vor dem letzten Gefecht?

Mit der rot-grünen Gesundheitsreform (2004) wurden auch in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) die Arbeitgeber offen aus der paritätischen Finanzierung entlassen und den Versicherten ein Sonderbeitrag auferlegt. Zugleich gipfelte die zusätzliche Belastung von Kranken in dem neuen Grundsatz „Keine Leistung ohne Zuzahlung“. Die Zuzahlungen, Arztgebühren und die Ausgrenzung der rezeptfreien Medikamente haben zur Ausgrenzung armer Bevölkerungsschichten von der Krankenversorgung geführt. Die Schere zwischen Arm und Reich bei der Lebenserwartung wird sich weiter öffnen.

Die Große Koalition führte dann erstmals ein „Verschuldungsprinzip" ein: bei - zunächst wenigen - „selbst verschuldeten Behandlungsbedürftigkeiten“ soll der Versicherungsschutz eingeschränkt werden – „Fördern und Fordern“ für Kranke. Der gesetzlich verordnete Systemwechsel zum Gesundheitsfonds (2009) wird den Kassen ihre eigenständige Finanzbasis entziehen. Die Bundesregierung legt dann einen einheitlichen Beitrag für alle Kassen fest, der in den Fonds fließt. Die vorgesehene Unterfinanzierung – ab 2010 müssen die Fondszuweisungen nur noch 95 Prozent der Kassenausgaben decken – verschärften den Kassenwettbewerb zu Lasten der ärmeren Versicherten sowie der schwer und chronisch Kranken. Dafür wurde die ganze Palette der typischen Wettbewerbsinstrumente der Privatversicherungen zugunsten der Wohlhabenderen und Gesünderen eingeführt, womit die GKV den Privaten sehr ähnlich wird. Es wächst das Risiko, dass der Europäische Gerichtshof die GKV-Kassen als „Unternehmen“ einstuft und ihre Überführung in das Privatrecht verlangt.

Präzedenzfall Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung entstand Mitte der 1990er Jahre bereits als Prototyp einer post-sozialstaatlichen Sozialversicherung: ohne paritätische Finanzierung, völlig unzureichende Zuschüsse („Basisabsicherung“), mit denen sich nur Wohlhabende eine anständige Pflege leisten können, und Umwandlung des Pflegebereichs in einen Wettbewerbsmarkt, auf dem sich die Einrichtungen als rentable Unternehmen behaupten müssen. Diese Kommerzialisierung der sozialen Dienstleistungen mit der Marktöffnung für privates Kapital griff dann auch in anderen Bereichen (z. B. Krankenhäuser, künftig auch ambulante Behandlung) um sich. Die Unterwerfung unter den Markt entzieht die Dienstleistungsstrukturen der öffentlich-demokratischen Steuerbarkeit. Investoren und kreditgebende Banken entscheiden darüber, wo es welche Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen gibt.

Umverteilung für die Reichen

Auch liberale Ökonomen wie der Erfinder der „sozialen Marktwirtschaft“ Alfred Müller-Armack betonten bis in die 1970er Jahre die grundlegende „Einbettung“ des Marktgeschehens in die sozialstaatliche Ordnung und die Notwendigkeit staatlicher Umverteilung zur Minderung der am Markt entstehenden Verteilungsungleichheit. Demgegenüber belegte der erste Armuts- und Reichtumsbericht der NRW-Landesregierung (2004) dass das Steuer- und Abgabensystem bereits Ende der 1990er Jahre – also vor der rot-grünen Agenda 2010 und Hartz IV – die Ungleichheit der Marktreinkommen nicht nur nicht mindert, sondern im Gegenteil noch verstärkt. 1998 stieg der Einkommensabstand zwischen den 1000 reichsten und dem durchschnittlichen Steuerpflichtigen in NRW von der Brutto- zur Nettoebene, also durch Steuern und Abgaben, nochmals um den Faktor 20 auf das 202fache. Als Hauptursachen dieser Umverteilung nach oben identifiziert der Bericht die Verbrauchssteuern (Mehrwertsteuer) und die Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung. Beides begünstigt hohe Einkommen umso mehr, je höher das Einkommen, und verkehrt die Wirkung der progressiven Einkommensbesteuerung für die obersten 20 Prozent ins Gegenteil.

Umverteilung von Unten nach Oben als Versagen der

politischen „Einheitsfront"

Immer stärker konzentriert sich der Reichtum an der Spitze des reichsten Bevölkerungszehntels, dessen Anteil am Gesamtvermögen der privaten Haushalte im Umfang von 5.000 Milliarden Euro nach amtlichen Angaben allein von 1998 bis 2003 von 45 auf 47 Prozent stieg. Der unteren Hälfte der Haushalte gehören weniger als vier Prozent des Vermögens. Die von Rot-Grün begonnenen und von der Großen Koalition fortgesetzten Unternehmenssteuersenkungen verstärken die Umverteilung nach oben. Sie entziehen den öffentlichen Haushalten die Mittel zur Bewältigung dringendster Zukunftsaufgaben (Umwelt, Bildung…).

Mythos „Demografie“

Zur Begründung des Systemwechsels als „sachzwanghaft“ dienten die neoliberalen Mythen der „Globalisierung“, der „Standortgefährdung durch zu hohe Lohnnebenkosten“. Die größte Wirkung erzielt indes der demografische Mythos. Wir langlebigen Kinderarmen sind selber schuld. Tatsächlich hängt die Finanzierbarkeit etwa der Rentenversicherung nicht vom zahlenmäßigen Verhältnis zwischen Jung und Alt ab, sondern von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der Arbeitsproduktivität, dem Beschäftigungsstand und der Lohn- und Gehaltssumme. In der Sozialbversicherung geht es nicht um Demografie, sondern um Ökonomie und Verteilung. Ein „Kinderboom“ hätte unter den heutigen Rahmenbedingungen zur Folge, dass zunächst aus der Wertschöpfung zusätzliches Geld für Kinder, und dann durch einen Anstieg der Ausbildungskrise und schließlich der Erwerbslosigkeit mehr bei Hartz IV ausgegeben werden müsste. Die Sozialversicherung profitiert nicht von mehr Kindern, sondern von mehr Beschäftigung und höheren Löhnen.

„Es rettet uns kein höh’res Wesen…“

Dass es tatsächlich um einen Systemwechsel geht, ist nicht nur an den Sozialsystemen, sondern etwa auch an der Militarisierung der Außenpolitik, der Aufrüstung der „inneren Sicherheit“ oder der Bildungspolitik ablesbar. Das Grundgesetz (Art. 20 Abs. 4) sichert dem Volk das Recht auf Widerstand gegen jeden Versuch zur Beseitigung des Sozialstaats, „wenn andere Abhilfe nicht möglich ist“. In den Parlamenten finden wir aber auf absehbare Zeit keine Kräfte mehr vor, von denen mit Aussicht auf Erfolg (!) ein sozialer Richtungswechsel der Gesetzgebung erwartet werden könnte. Hoffnungen, DIE LINKE könne in einigen Jahren zur führenden Volkspartei mit bestimmendem Einfluss auf die Gesetzgebung werden, wären kaum realistisch.

Wird DIE LINKE künftig genug unterstützt für die Durchsetzung des

Sozialstaatsgebots im Grundgesetz?

Fotos: H.-D. Hey, arbeiterfotografie.com

Der Sozialstaat ist nicht zuletzt eine historische Errungenschaft der Gewerkschaftsbewegung. Käme der DGB zu der vorstehend skizzierten Lagebeurteilung, wäre es nicht nur sein Recht, sondern seine demokratische Pflicht, zur Verteidigung des Sozialstaats den politischen Massenstreik vorzubereiten. Tatsächlich aber haben wir nicht nur eine Krise der parlamentarischen, sondern auch der außerparlamentarischen Vertretung des Sozialen. Gewerkschaften und andere soziale Großorganisationen, von denen normalerweise zu erwarten wäre, dass sie systematisch gegen den neoliberalen Systemwechsel mobil machen, lassen bislang keine Bereitschaft erkennen, sich dieser Aufgabe zu stellen.

Daher gibt es keine Alternative dazu, dass all diejenigen, die die historische Herausforderung und die Notwendigkeit der Gegenwehr verstehen, sich selbst der Aufgabe annehmen, für eine breite und starke Bewegung für Sozialstaat und soziale Gerechtigkeit zu werben. Sie muss offen sein für alle, die bereit sind, dabei mitzutun – auch für Anhänger von Norbert Blüm und Heiner Geißler aus der CDU/CSU. Sie muss sich über den Tag hinaus organisieren in einem selbstbestimmten Netzwerk örtlicher Basisinitiativen. Sie muss in den Gewerkschaften um eine Neubelebung dessen kämpfen, was an ihnen „Bewegung“ war. Hieran systematisch mitzuwirken, wäre eine vordringliche Aufgabe für DIE LINKE. (HDH)

Online-Flyer Nr. 112 vom 12.09.2007