SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Kultur und Wissen

Wie die Nazis die Spuren ihrer Massenmorde in Osteuropa beseitigten

„Das kann man nicht erzählen“

Von Peer Heinelt

Hermann Herz, Jahrgang 1909, war ein ganz normaler deutscher Polizist. Er hatte 1933 seine Aufnahme in die SS beantragt, war 1934 zum Kriminalkommissar befördert worden und arbeitete danach zunächst für die Geheime Staatspolizei (Gestapo) in Halle. Ab 1938 unterrichtete er erst an der Grenzpolizeischule in Pretzsch/Elbe, dann an der Schule der Sicherheitspolizei in Fürstenberg/Mecklenburg. Im Februar 1943 avancierte Herz zum Leiter der Staatspolizei-Außenstelle in Allenstein/Ostpreußen und wurde wenig später zum SS-Sturmbannführer ernannt.

„Mitarbeiter und Vorgesetzter“ Nazi

Paul Blobel kurz vor seiner

Hinrichtung 1948

In dieser Funktion bestellte ihn Anfang 1944 der Inspekteur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der SS (SD) in Königsberg, Walter Schick, zu sich. Schick informierte Herz über die als „Geheime Reichssache“ deklarierte „Aktion 1005“ – die vom Reichsführer SS, Heinrich Himmler, und seinem Mitarbeiter Paul Blobel angeordnete systematische Beseitigung der Massengräber, die die Mordkommandos der SS, die sogenannten Einsatzgruppen, in Polen und der Sowjetunion hinterlassen hatten.

1944 „Aktion 1005“

Wie Jens Hoffmann berichtet, begann Herz im Februar 1944 mit der Spurenverwischung in der Nähe des Ortes Soldau; Schick hatte ihm eine Landkarte anvertraut, auf der die dortigen Mordstätten verzeichnet waren. Das von Herz zusammengestellte „Kommando“ bestand aus mehreren Angehörigen seiner Dienststelle, weiteren SS-Männern sowie fünfzehn bis zwanzig Gendarmen und zehn bis fünfzehn vermutlich jüdischen „Arbeitshäftlingen“ aus dem Gefängnis der Sicherheitspolizei in Bialystok. „In für die ,Aktion 1005' üblicher Weise“, schreibt Hoffmann, „wurden die Arbeiter gezwungen, die Leichen mit Haken zu den Verbrennungsplätzen zu ziehen, und sie dort abwechselnd mit Brennholz zu Scheiterhaufen aufzustapeln, die mit Teer, Öl und Benzin übergossen und nachts entzündet wurden. Die geleerten Gruben wurden mit der Asche der Toten gefüllt, mit Erde zugeschüttet, eingeebnet und schließlich bepflanzt.“

Nachdem Mitte April 1944 die letzten der mindestens 300 Leichen verbrannt worden waren, eröffnete Herz seinen Untergebenen, dass die „Arbeitshäftlinge“ nun aus Gründen der Geheimhaltung erschossen werden müssten, und stellte das Exekutionskommando zusammen. Die Leichen der ermordeten Arbeiter, deren Namen bis heute unbekannt sind, wurden ebenfalls verbrannt, ihre Asche beseitigt. Hermann Herz konnte seinem Vorgesetzten Schick Vollzug melden.

1966 Freispruch

Es sollten zwanzig Jahre vergehen, bis Herz mit seinen Taten konfrontiert wurde; erst 1964 ermittelte die Staatsanwaltschaft Freiburg wegen „Beihilfe zum Mord“ gegen ihn. Kurz zuvor war Herz im Rang eines Kriminalhauptkommissars auf eigenen Wunsch pensioniert worden; bis dahin hatte er für das baden-württembergische Landeskriminalamt und das Landesamt für Verfassungsschutz gearbeitet und an der Landespolizeischule Freiburg gelehrt. Die Freiburger Richter sprachen ihn 1966 mit der Begründung frei, er habe angenommen, dass es sich bei den „Arbeitshäftlingen“ seines Kommandos um zum Tode verurteilte Straftäter handele, weswegen „die Tötung der Häftlinge (...) gerechtfertigt war“.

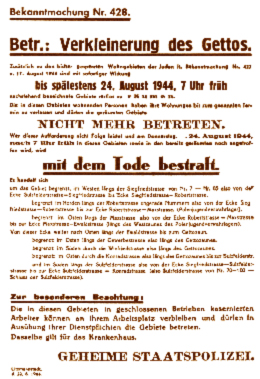

Bekanntmachung: „Verkleinerung“ des Lodzer

Ghettos „Litzmannstadt“

Es sind Prozessakten wie diese und die Zeugenaussagen der wenigen überlebenden „Arbeitshäftlinge“, die die Quellengrundlage von Hoffmanns Arbeit bilden. Von einem der zur Spurenverwischung gezwungenen Gefangenen, dem damals dreizehnjährigen Simon Srebnik, stammt auch der Titel. Im Sommer 1944 wurden die letzten jüdischen Einwohner des Ghettos von Lodz von den Deutschen in Gaswagen ermordet; Srebnik und seine Leidensgenossen mussten die Leichen entladen und im Wald von Kulmhof verbrennen: „Das... das... das kann man nicht erzählen. (...) Das war immer so ruhig hier. Immer. Wenn die haben da jeden Tag verbrannt zweitausend Leute, Juden, es war auch so ruhig. Niemand hat geschrien. Jeder hat seine Arbeit gemacht.“

Jens Hoffmann hat, wie er in seinem Vorwort schreibt, versucht, „die von Deutschen und ihren Helfern während des zweiten Weltkriegs begangenen Massenverbrechen und die Verwischung der Spuren dieser Verbrechen im Zusammenhang darzustellen“. Dafür, dass er dies trotz des damit verbundenen Grauens auf sich genommen und eine längst überfällige geschichtswissenschaftliche Untersuchung vorgelegt hat, gebührt ihm Hochachtung. (PK)

Online-Flyer Nr. 184 vom 11.02.2009

Wie die Nazis die Spuren ihrer Massenmorde in Osteuropa beseitigten

„Das kann man nicht erzählen“

Von Peer Heinelt

Hermann Herz, Jahrgang 1909, war ein ganz normaler deutscher Polizist. Er hatte 1933 seine Aufnahme in die SS beantragt, war 1934 zum Kriminalkommissar befördert worden und arbeitete danach zunächst für die Geheime Staatspolizei (Gestapo) in Halle. Ab 1938 unterrichtete er erst an der Grenzpolizeischule in Pretzsch/Elbe, dann an der Schule der Sicherheitspolizei in Fürstenberg/Mecklenburg. Im Februar 1943 avancierte Herz zum Leiter der Staatspolizei-Außenstelle in Allenstein/Ostpreußen und wurde wenig später zum SS-Sturmbannführer ernannt.

„Mitarbeiter und Vorgesetzter“ Nazi

Paul Blobel kurz vor seiner

Hinrichtung 1948

1944 „Aktion 1005“

Wie Jens Hoffmann berichtet, begann Herz im Februar 1944 mit der Spurenverwischung in der Nähe des Ortes Soldau; Schick hatte ihm eine Landkarte anvertraut, auf der die dortigen Mordstätten verzeichnet waren. Das von Herz zusammengestellte „Kommando“ bestand aus mehreren Angehörigen seiner Dienststelle, weiteren SS-Männern sowie fünfzehn bis zwanzig Gendarmen und zehn bis fünfzehn vermutlich jüdischen „Arbeitshäftlingen“ aus dem Gefängnis der Sicherheitspolizei in Bialystok. „In für die ,Aktion 1005' üblicher Weise“, schreibt Hoffmann, „wurden die Arbeiter gezwungen, die Leichen mit Haken zu den Verbrennungsplätzen zu ziehen, und sie dort abwechselnd mit Brennholz zu Scheiterhaufen aufzustapeln, die mit Teer, Öl und Benzin übergossen und nachts entzündet wurden. Die geleerten Gruben wurden mit der Asche der Toten gefüllt, mit Erde zugeschüttet, eingeebnet und schließlich bepflanzt.“

Nachdem Mitte April 1944 die letzten der mindestens 300 Leichen verbrannt worden waren, eröffnete Herz seinen Untergebenen, dass die „Arbeitshäftlinge“ nun aus Gründen der Geheimhaltung erschossen werden müssten, und stellte das Exekutionskommando zusammen. Die Leichen der ermordeten Arbeiter, deren Namen bis heute unbekannt sind, wurden ebenfalls verbrannt, ihre Asche beseitigt. Hermann Herz konnte seinem Vorgesetzten Schick Vollzug melden.

1966 Freispruch

Es sollten zwanzig Jahre vergehen, bis Herz mit seinen Taten konfrontiert wurde; erst 1964 ermittelte die Staatsanwaltschaft Freiburg wegen „Beihilfe zum Mord“ gegen ihn. Kurz zuvor war Herz im Rang eines Kriminalhauptkommissars auf eigenen Wunsch pensioniert worden; bis dahin hatte er für das baden-württembergische Landeskriminalamt und das Landesamt für Verfassungsschutz gearbeitet und an der Landespolizeischule Freiburg gelehrt. Die Freiburger Richter sprachen ihn 1966 mit der Begründung frei, er habe angenommen, dass es sich bei den „Arbeitshäftlingen“ seines Kommandos um zum Tode verurteilte Straftäter handele, weswegen „die Tötung der Häftlinge (...) gerechtfertigt war“.

Bekanntmachung: „Verkleinerung“ des Lodzer

Ghettos „Litzmannstadt“

Jens Hoffmann hat, wie er in seinem Vorwort schreibt, versucht, „die von Deutschen und ihren Helfern während des zweiten Weltkriegs begangenen Massenverbrechen und die Verwischung der Spuren dieser Verbrechen im Zusammenhang darzustellen“. Dafür, dass er dies trotz des damit verbundenen Grauens auf sich genommen und eine längst überfällige geschichtswissenschaftliche Untersuchung vorgelegt hat, gebührt ihm Hochachtung. (PK)

Online-Flyer Nr. 184 vom 11.02.2009