SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Kultur und Wissen

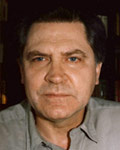

Interview mit dem Schriftsteller Wolfgang Bittner

"Schöpferische Arbeit wird zu wenig gewürdigt"

Von Ursula Hoffmann

Ursula Hoffmann: Herr Dr. Bittner, Sie haben Jura studiert, promoviert und das Referendariat durchlaufen, danach jedoch schon sehr bald die Juristerei aufgegeben. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Wolfgang Bittner: Ich wollte, wenn auch mit Unterbrechungen, schon immer Schriftsteller werden. Für die Beamtenlaufbahn mochte ich mich nicht entscheiden, da ich bereits vor meinem Studium in der Verwaltung tätig war, zuletzt als Regierungsinspektor, und Unabhängigkeit wollte. Mir schwebte ein interessanteres Leben vor. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kamen von vornherein nicht in Frage, ich wollte nicht mein Leben lang jemanden anklagen oder verurteilen müssen. Die freie Wirtschaft sagte mir auch nicht zu und als Rechtsanwalt habe ich ja kurzfristig gearbeitet. Da kam ich ständig und oft in Hektik mit den Schattenseiten unserer Gesellschaft in Berührung: Diebstahl, Betrug, Trunkenheit im Verkehr, Scheidung, Mietstreitigkeiten... Da ich eine Alternative hatte, nämlich für die unterschiedlichsten Medien und auch Bücher zu schreiben, wurde ich Berufsschriftsteller.

Die Entscheidung für das Schreiben und gegen einen soliden juristischen Beruf erfordert einigen Mut. War es eine bewusste Entscheidung oder hat sich das mit der Zeit »so ergeben«?

Zuerst habe ich gedacht, ich versuche das einfach. Dann stellten sich rasch Erfolge ein und als ich merkte, dass ich vom Schreiben menschenwürdig leben kann, entschied ich mich endgültig dafür. Hätte ich jahrelang nur am Rande des Existenzminimums dahinvegetieren müssen, hätte ich wohl lieber als Jurist gearbeitet.

Warum haben Sie sich für ein Jurastudium entschieden? Und zusätzlich für Philosophie und Soziologie? Welche Verbindung bestand für Sie zwischen diesen Fächern und Jura? Oder stellten sie für Sie eher einen Gegenpol dar?

Für mich waren Fragen der Gerechtigkeit schon immer von großer Bedeutung. Aber Jura hat, wie ich feststellen musste, weniger mit Gerechtigkeit als vielmehr mit Gesetzen und Urteilen zu tun. Philosophie und Soziologie kamen hinzu, weil mich geistige und gesellschaftliche Fragen brennend interessierten, sie interessieren mich immer noch. Es gibt außerdem Grenzgebiete wie das Verfassungsrecht, die Rechtsphilosophie oder die Rechtssoziologie, so dass die verschiedenen Studien für mich gar keine Gegensätze darstellten, vielmehr den Horizont erweiterten. Man konnte seinerzeit an der Universität alles ausprobieren und studieren. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass ich Schwierigkeiten hatte, neben Jura auch andere Fächer zu studieren. Allerdings erhielt ich nur während der Semester, also etwa sechs Monate im Jahr, eine Förderung nach dem so genannten Honnefer Modell, das waren zwischen 120,- und 180,- DM im Monat, die zum Teil später zurückzuzahlen waren. Deswegen musste ich im dritten Semester eine Zwischenprüfung ablegen und mich trotz allen Wissensdurstes bemühen, rasch mit dem Studium fertig zu werden.

Wann haben Sie angefangen zu schreiben und wie sind Sie zum Schreiben gekommen?

Das liegt sehr lange zurück. Wenn ich als Kind nicht einschlafen konnte, habe ich mir selber Geschichten erzählt, wie ich mir ein Boot baue, wie ich eine Insel entdecke usw. Dann habe ich angefangen Geschichten und Gedichte aufzuschreiben, da war ich zehn, elf Jahre alt. Bis 25 habe ich immer mal wieder so vor mich hin dilettiert. Ich merkte glücklicherweise: Da hapert es noch. Durch das Studium bin ich bewusster geworden. Ich interessierte mich damals für so ziemlich alles, ich war wacher geworden, in politischer Hinsicht durch die 68er-Bewegung, an der ich nicht so direkt teilgenommen habe, auch weil ich gar nicht so viel Zeit für politische Aktivitäten hatte. Aber diese 68er-Bewegung hat ja mehr bewirkt und zum Positiven verändert, als manche heute wahrhaben wollen. Dadurch hat sich mein Schreiben entwickelt. Zuerst habe ich immer noch gedacht, ich übe nur. Aber mit der Zeit habe ich mich professionalisiert, ein handwerkliches Gefühl entwickelt. Mir ist damals klar geworden, dass man schreiben über einen längeren Zeitraum erlernen muss, wie jede qualifizierte Tätigkeit. Lange Zeit habe ich auch gezeichnet und gemalt, später Skulpturen geschweißt, aber man kann halt nicht alles machen. Ich habe mich schließlich auf das Schreiben konzentriert.

Und der Schritt dann raus zu gehen und die eigenen Arbeiten zu präsentieren, das erfordert ja auch wieder einigen Mut?

Nicht direkt Mut. Das war für mich dann ganz selbstverständlich, als ich dazu stehen konnte, dass ich das auch veröffentliche.

Sie sind vor allem für Ihre Jugendliteratur bekannt. Worin liegt für Sie der Unterschied zu klassischen »Erwachsenenbüchern«? Was reizt Sie gerade am Schreiben von Büchern für ein jugendliches Publikum?

Zum Schreiben für Kinder und Jugendliche bin ich durch meine eigenen Kinder gekommen. Durch den Umgang mit Kindern erinnert man sich an vieles aus der eigenen Kindheit und Jugend. Außerdem merkte ich vor einigen Jahren, dass in Deutschland für eine Literatur mit einem gesellschaftspolitischen Hintergrund, wie ich sie für das erwachsene Leserpublikum schreibe, kaum noch Bedarf war. Gefragt war Unterhaltung, bis zu einem gewissen Grad auch eine, sagen wir mal, Literatur als Geschäft mit dem Kalten Krieg. Beides mochte und vermochte ich nicht zu liefern, also schrieb ich mehr und mehr für Kinder und Jugendliche. Das ist eine sehr befriedigende Arbeit, weil Kinder und Jugendliche noch offener sind als Erwachsene. Ich mache jedes Jahr etwa 50 Lesungen aus meinen Büchern in Schulen und Bibliotheken. Auch das macht mir viel Spaß.

Sie sagten gerade, dass sich ein schwindendes Interesse an politischer Literatur bemerkbar machte. Ich kann mir vorstellen, dass das um 1968/Anfang der 70er Jahre anders war. Sehen Sie das als eine generelle Entwicklung an?

Ja, das war damals ganz anders. Ich meine jetzt auch nicht unbedingt die Agitprop-Literatur, aber die Menschen waren politischer, und ich empfand die letzten Jahre, seit Mitte der 80er Jahre, eher als einen Rückfall in die Adenauer-Erhard-Ära.

Sie haben mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Was bedeutet Ihnen das Schreiben von Gedichten neben dem Schreiben von Romanen?

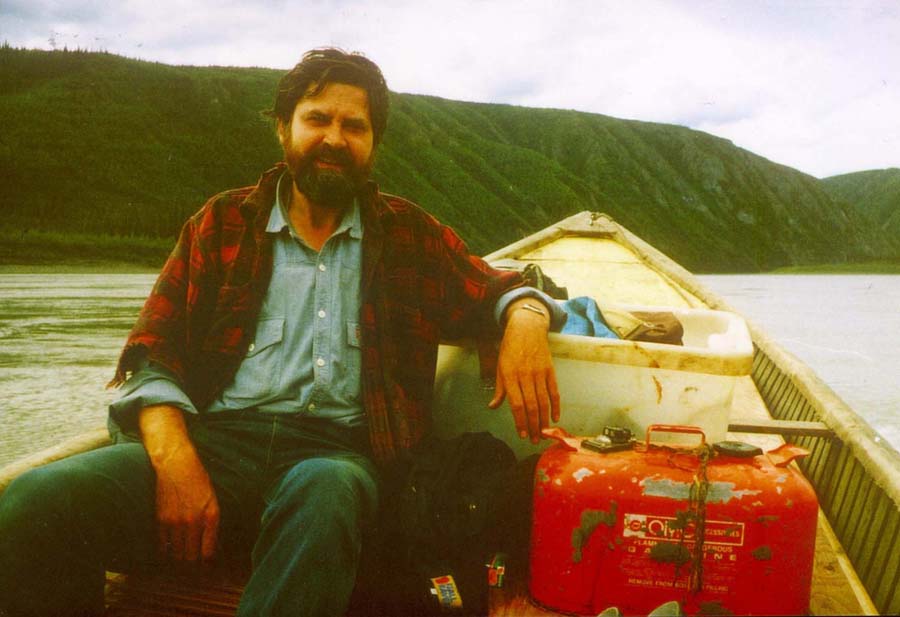

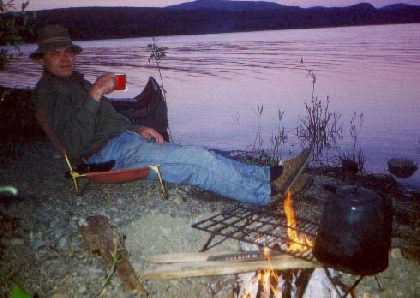

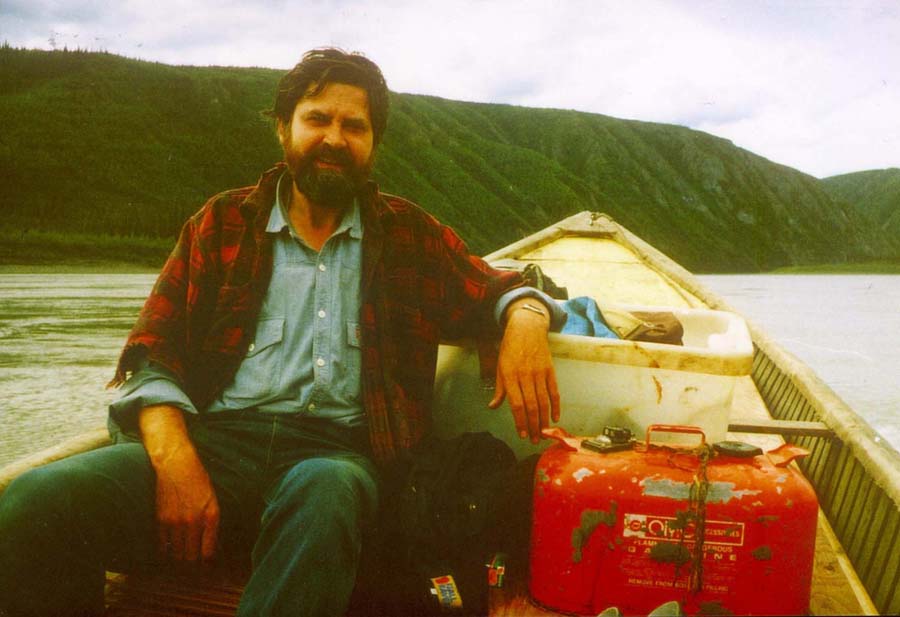

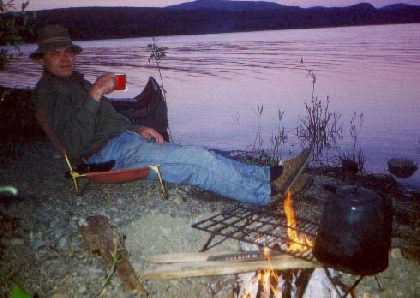

Fotos: Archiv W. Bittner

Gedichte kann ich nicht erzwingen, sie fallen mir zu. Sie werden mir sozusagen geschenkt, obwohl sie natürlich auch gemacht werden, aber das ist kein Widerspruch. Es ist ein ganz anderes Schreiben, ein gänzlich anderer Umgang mit Gedanken als bei einem Roman. Und es dauert nicht so lange. Mir fällt auch immer wieder etwas ein, woraus dann ein Artikel, eine Kurzgeschichte, Satire, eine Rundfunksendung, ein Roman oder ein Gedicht wird, je nach Stoff, Gelegenheit und Laune.

Sie haben einen Beruf, bei dem Sie örtlich und zeitlich fast vollkommen frei sind. Ist Ihnen das wichtig? Ist das Leben als Schriftsteller nicht manchmal auch einsam? Wie gestalten Sie es, um das zu vermeiden?

Solange meine Kinder klein waren, ich habe drei, gab es ständig Abwechslung und Trubel. Dann halte ich Vorträge, ich mache Lesungen, und ich reise viel und gern. Zum Beispiel war ich auf ungewöhnlichen Wegen im Orient, ebenso in Mexiko und immer wieder längere Zeit in Kanada. Außerdem bin ich publizistisch tätig, war auch im Bundesvorstand des Verbandes deutscher Schriftsteller, was mich kulturpolitisch forderte. Insofern fühle ich mich absolut nicht einsam, im Gegenteil. Die Unabhängigkeit ist mir schon sehr wichtig. Aber Sie haben recht, meine Hauptarbeit findet im Arbeitszimmer am Schreibtisch statt, und das ist in der Tat eine einsame, einzelgängerische Tätigkeit. Was mir daran besonders gefällt, ist neben der inhaltlichen Arbeit mit der Phantasie die Freiheit, die ich habe. Die ist nicht zu kaufen, nicht bezahlbar. Es macht mir auch Spaß, ich schädige niemanden mit meiner Arbeit und ich fühle mich wirklich unabhängig.

Ein häufiger Schauplatz und wichtiges Thema sowohl Ihrer Romane als auch Ihrer Gedichte ist Kanada und das dortige Leben, meist das in der freien, unberührten Natur. Was bedeutet dieses Land für Sie?

Ich mag vor allem den kanadischen Nordwesten, wo ich oft und manchmal auch mehrere Monate hintereinander gewesen bin. Diese Weite, die grandiose Landschaft, so ein fast menschenleeres Land findet man wohl kaum noch woanders. Manchmal war ich wochenlang mit dem Kanu in der Wildnis unterwegs, ohne einen Menschen zu treffen. Ich habe geangelt, früher ging ich auch auf die Jagd auf Hühner, Hasen, Enten. Großwild habe ich nie gejagt. Ich habe mich überwiegend aus der Natur ernährt. Heute braucht man ja für alles Lizenzen; sinnvoller Weise, denn der so genannte Abenteuertourismus hat in Kanada - womöglich auch bedingt durch meine eigenen Bücher - in den letzten Jahren enorm zugenommen. Aber das Land ist immer noch sehr reizvoll für mich. Als ich kürzlich wieder einmal in Dawson City war, dieser alten Goldgräberstadt am Yukon, hörte ich auf einmal auf der Frontstreet meinen Namen rufen, und als ich mich umdrehte, kamen zwei junge Männer mit dicken Rucksäcken auf mich zu und riefen. »Herr Bittner, kennen Sie uns noch?« Ich sagte: »Ja, ich muss mal überlegen.« »Sie waren doch vor drei Jahren bei uns in der Schule und haben einen Vortrag gehalten und auch Dias gezeigt über Kanada. Da haben wir uns entschlossen, selber einmal nach Kanada zu fahren!« So traf ich sie also dort wieder.

Kanada ist für viele Aussteiger und solche, die davon träumen, Inbegriff von Freiheit, Abenteuer, Weite, Natur, Ausbruch aus den Zwängen der Zivilisation. Glauben Sie, dass es dieses gesuchte bessere Leben gibt? Und dass die richtige Umgebung dafür ein entscheidender Faktor ist?

Die richtige Umgebung ist sicherlich ein entscheidender Faktor für ein zufriedenes Leben. Aber man nimmt sich natürlich immer mit, egal wohin man geht. Außerdem hat die Zivilisation mit ihren Auswüchsen inzwischen die letzten Winkel dieser Erde erreicht und auch dem sauren oder radioaktiven Regen kann man nirgends mehr entgehen. Ich denke, es kommt darauf an, wie man leben möchte und was man daraus macht. Kanada ist ein Land, das viele Möglichkeiten offen hält.

In Ihrem Buch »Narrengold« sprechen Sie von »dieser unseligen Zivilisation, die so viele Vorteile hatte, so viele Chancen bot, von denen die meisten vertan wurden«. Ist ein glückliches Leben für Sie weniger eine Frage des Ausbrechens als des Umgangs mit den ja durchaus auch reizvollen Möglichkeiten der Zivilisation?

Wenn ich in der Zivilisation bin, sehne ich mich nach einiger Zeit nach dem Leben im kanadischen Norden: Bei den Lachsfischern am Yukon und bei Freunden in den Randgebieten der Zivilisation, nach Wanderungen und Kanufahrten durch die Wildnis, nach dem einfachen Leben irgendwo im Wald in einer Blockhütte. Und wenn ich dort bin, sehne ich mich nach einiger Zeit nach den Annehmlichkeiten der Zivilisation, die bekanntlich viele Vorteile hat, andererseits recht merkwürdige und teilweise idiotische Formen annimmt. Es kommt in der Tat darauf an, wie man damit umgeht.

Trotz allem sind Sie nach Deutschland zurückgekehrt und leben nun in Köln, einer Großstadt. Was hat Sie dazu bewogen? Was bedeutet das Leben in Deutschland, in einer Stadt und insbesondere in Köln für Sie?

Ich habe einmal ein Vierteljahr allein mitten in der Wildnis in einem Blockhaus gelebt. Das war zuerst sehr romantisch, aber nach fünf, sechs Wochen habe ich mich gefragt, was ich da eigentlich will. Die tägliche Reproduktion kostete unverhältnismäßig viel Zeit und Energie. Wenn ich mir Kaffee oder Essen kochen wollte, musste ich zuerst einen Baum fällen und zersägen, Holz spalten, Wasser holen, Feuer anzünden usw. Zu Hause in Köln stelle ich die Kaffeemaschine oder den Elektroherd an und habe nach fünf Minuten heißes Wasser, ich drehe an der Heizung und es wird warm, ich knipse einen Schalter an und es wird hell. Hinzu kommt, dass eine Stadt wie Köln eine Kulturmetropole ist, die vieles bietet. Außerdem liegt Köln verhältnismäßig zentral in Europa. Ich habe Intercity-Anschluss, zum Flughafen ist es nicht weit ... Das alles macht Köln für mich reizvoll.

Haben Sie jemals überlegt, ganz nach Kanada oder in ein anderes Land auszuwandern?

Fotos: Archiv W. Bittner

Vor etwa zehn, fünfzehn Jahren habe ich überlegt, nach Kanada auszuwandern. Nachdem ich das Land dann näher kennen gelernt habe, bin ich wieder davon abgekommen. Grüner Wald und frische Luft reichen eben zum Leben nicht aus, mir jedenfalls nicht. Zudem nimmt die Bürokratie auch im kanadischen Norden immer mehr zu. Übertrieben könnte man sagen, dass dort inzwischen jeder Zweite Staatsbediensteter ist und irgendetwas regeln soll oder will; und das Leben in großen Städten unterscheidet sich kaum vom dem bei uns. Ich bin also in Deutschland geblieben, obwohl ich mich hier auch nicht uneingeschränkt heimisch fühle. Ich bin ja noch während des Zweiten Weltkrieges in Gleiwitz geboren, damals Schlesien, heute Polen. Nach dem Krieg wuchs ich unter äußerst schwierigen Verhältnissen in Ostfriesland auf, wo die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen wurden. Das war ja fast überall in Deutschland so. Jeder hatte mit sich zu tun, und die Einheimischen wollten nicht gerne abgeben. Das »Rucksackgesindel«, wie häufig gesagt wurde, war zunächst nur lästig, später verdiente man dann ganz gut daran. Wir haben bis in die 50er Jahre in einem Barackenlager gewohnt. Die Zeit hat mich geprägt und ich fühle mich eigentlich bis heute heimatlos, abgesehen davon, dass ich Europäer bin.

Sie sprechen in Ihren Büchern auch aktuelle politische, ökologische und soziale Probleme an, insbesondere auch die Situation der Indianer in Nordamerika. Ist es Ihnen ein Anliegen, durch Ihre Bücher ein Bewusstsein für diese Probleme zu schaffen?

Wenn ich einen Roman schreibe, komme ich an den sozialen, politischen und ökologischen Problemen nicht vorbei. Ich schreibe zumeist realistisch, das bedeutet, dass ich beschönigen oder sogar lügen müsste, wenn ich bestimmte Verhältnisse bemänteln oder verschweigen wollte. Das gilt auch für die Situation der Indianer in Nordamerika. Was der Leser letztlich damit anfängt, ist seine Sache. Ich entnehme allerdings Briefen und Gesprächen, dass manche Leser zum ersten Mal über diese Fragen nachdenken, dass da ein Bewusstseinsprozess in Gang gekommen ist.

Sie schildern die derzeitige Lebenssituation der Indianer, das Leben in Abhängigkeit und Untätigkeit, das massive Alkohol- und Drogenprobleme nach sich zieht. Ganze Dorfbevölkerungen vegetieren unter Alkohol und Drogen vor sich hin, bereits die Kinder schnüffeln Benzindampf. Hier in Europa ist die Sympathie für Indianer wesentlich größer als in Kanada. Man denkt an Winnetou, edelmütige und stolze Helden, aber auch an Kolonialisierung, Beschlagnahme ihres Lebensraums und Unterdrückung ihrer Kultur und Lebensweise. Man empfindet Mitleid und Sympathie für ein unterdrücktes Volk. Auch Sie selbst zeichnen ein sehr positives Indianerbild. Die Kanadier sehen in ihnen oft nur handaufhaltende, unfähige Nichtsnutze. Ist es für uns nicht auch einfacher, Sympathie zu empfinden, wo wir keine Berührungspunkte und damit auch keine Konflikte haben?

Man sollte das Leben der Indianer weder romantisieren oder verherrlichen noch abwerten. Diese beiden Pole gibt es ja überwiegend. Es ist richtig, dass viele Indianer Alkoholiker oder drogensüchtig sind. Die Alten trinken, die Jungen nehmen Dope. Das hat Gründe, die Indianer können nicht mehr so leben wie noch bis vor fünfzig, sechzig Jahren: Mit der Natur und von der Natur. Wer will denn heute noch in einer Erdhütte oder Bretterbude irgendwo im Wald hausen? Sie wollen auch eine geheizte Wohnung, Fernseher, natürlich Waschmaschine, Kühlschrank, möglichst ein Auto. Dafür brauchen sie einen Tauschwert - Geld - und dafür müssen sie sich verkaufen, so wie das bei uns allgemein üblich ist, und das schaffen viele von ihnen nicht.

Ich habe mich bei einem Kanadaaufenthalt gewundert, dass Indianer nicht wie andere unterschiedlichste Volksgruppen ihren Platz in der kanadischen Gesellschaft gefunden haben. (Auch Juden oder Asiaten und andere Volksgruppen leben stark in ihrer eigenen Gemeinschaft in ihren jeweiligen Vierteln nach ihrer Kultur und Religion, sind aber gleichzeitig Teil der Gesellschaft, genießen reguläre Schulbildung, finden Zugang zu normalen Berufen.) Beruht das eher auf einer Ablehnung durch die Weißen, sind die Indianer gar nicht daran interessiert, sich mit der übrigen Gesellschaft zu vermischen, Zugang zu »westlich-weißer« Bildung und gehobeneren Berufen zufinden?

Viele Indianer finden sich in einer Gesellschaft, in der es fast ausschließlich um materielle Dinge geht, einfach nicht zurecht. Sie haben eine andere Mentalität. Für sie zählen andere Werte. Ich habe ja Freunde unter den Indianern und zeitweise auch mit Indianern zusammen gelebt. Ich will das mal anders beschreiben. Ein guter Amerikaner oder Europäer steht morgens um sechs Uhr auf, wäscht sich kalt und arbeitet sich dann warm. Auf die Idee würde ein Indianer nicht so leicht kommen. Im Winter, wenn es draußen kalt ist, würde er lieber im Bett bleiben, bis die Sonne aufgeht, dann gemütlich mit seiner Familie frühstücken, sich noch etwas mit seiner Frau unterhalten, mit den Kindern spielen und schließlich, vielleicht gegen zehn oder elf Uhr ins Sägewerk fahren. Dort hat er natürlich nur eine schlecht bezahlte, anstrengende Arbeit, z.B. Bretter stapeln, und wenn ihm um drei Uhr der Rücken weh täte, würde er zum Vorarbeiter sagen: »He, Alter, ich geh´ jetzt nach Hause«, und der Vorarbeiter würde sagen, und das sagt er auch: »Dann kannst du deine Papiere gleich mitnehmen.« Ich meine, die Indianer sind weder faul noch dumm, sie denken nur anders als die Weißen. Und damit kommen wir oft nicht zurecht. Man darf außerdem nicht vergessen, dass die indianischen Kinder bis vor einigen Jahrzehnten den Eltern weggenommen und in Internatsschulen gesteckt wurden. Das weiß ja heute kaum noch jemand, aber ich habe mich mit den Indianern unterhalten, gerade im Yukon Territory, die mir das erzählt haben, auch in den North-West Territories und in Alberta und British Columbia, wo ich oft war. In diesen Schulen sollten sie zu gottesfürchtigen und arbeitsamen Untertanen erzogen werden, also nach weißen Vorstellungen. Sie wurden ihrer eigenen Kultur entfremdet, durften nicht einmal mehr ihre Stammessprachen sprechen, sonst wurden sie bestraft. Das bedeutet, dass viele von ihnen sprachlos und entwurzelt wurden. Diese Defizite lassen sich nicht so schnell aufholen. Jemand, der des Englischen nicht perfekt mächtig ist, kann weder Arzt, noch Beamter, noch Rechtsanwalt werden. Das ist der Hintergrund.

Und diese Menschen aus den Schulen der Weißen, was ist aus ihnen geworden? Sind sie wieder zurückgegangen?

Die sind dann wieder in die Gebiete zurückgegangen, aus denen sie stammten, oder sie sind in den größeren Ortschaften geblieben. Und viele von ihnen sind Alkoholiker oder drogenabhängig geworden, weil sie einfach keine Lebensperspektive haben. Die Arbeitslosigkeit in Kanada ist ja ebenso groß wie heute in Deutschland und im Norden noch größer. Viele Indianer leben von der Sozialhilfe (welfare). Sie können sich davon natürlich nicht viel leisten, auf der anderen Seite sehen sie, vor allen Dingen auf den Highways, auch auf dem Alaska Highway, der bis hoch in den Norden führt, diesen immensen Wohlstand vorbeifahren. Wohnmobile, groß wie Omnibusse, mit Fernseher, Kühlschrank, hinten noch ein Motorrad aufgehängt, oben ein Boot drauf. Sie sehen das und können es sich nicht leisten, das ist natürlich sehr frustrierend, deshalb nimmt auch die Kriminalität dort immer mehr zu. Bis vor einigen Jahrzehnten konnte man jedes Haus offen lassen, bei jedem Auto den Zündschlüssel stecken lassen. Das ist heute nicht mehr möglich, und das hängt zum Teil eben auch mit diesen Phänomenen zusammen.

Wie ist das Bild der Weißen aus Indianersicht?

Ich bin mit Indianern befreundet, habe monatelang mit ihnen zusammengelebt, gearbeitet, gefischt, mich unterhalten. Einerseits bewundern sie die Weißen, was sie alles haben und können. Es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Auf der anderen Seite sind ihnen die Weißen unheimlich, bedrohlich. Ihr Verhalten ist ihnen zum Teil unverständlich, sie finden sie ignorant, kaltherzig, ausschließlich materiell eingestellt. Natürlich gibt es, wie immer, auch Ausnahmen.

Bewegt sich etwas zum Vorteil der Indianer?

Ja, man versucht in letzter Zeit, wieder an die alten Wurzeln anzuknüpfen, ohne die unbestreitbaren Vorteile der weißen Zivilisation zurückzuweisen. Die Indianer haben mit der kanadischen Regierung verhandelt und vorgetragen, dass sie das Land, auf dem sie lebten und leben, weder in einem Krieg verloren noch verkauft noch sonst wie abgetreten haben, dass es also rechtlich immer noch ihnen gehört. Es gibt ja inzwischen auch Rechtsanwälte indianischer Herkunft, die die indianischen Interessen vielleicht besser vertreten als Weiße. Mit diesen Forderungen sind sie hier und da durchgedrungen und haben so genannte »land claims« erhalten, über die sie frei verfügen können. Daraus ergeben sich dann Gewinne zum Beispiel aus der Vergabe von Lizenzen oder Abbaurechten für Bodenschätze, so dass es einzelnen »indian bands« inzwischen finanziell recht gut geht. Also da entwickelt sich etwas zum Positiven.

Sie betrachten sich als politischen Autor, sehen Literatur als Mittel zur Veränderung in den Köpfen und wollen durch Ihre Texte etwas bewegen. Erreicht Literatur nicht meist nur diejenigen, die ohnehin schon offener für die angesprochenen Themen sind?

Gerade Kinder- und Jugendliteratur erreicht offene Köpfe und Herzen. Deswegen ist es ja so wichtig, Kindern nicht nur Kitsch und Schund anzudrehen, sondern ihnen niveauvolle, inhaltsreiche und zugleich auch spannende und unterhaltende Literatur anzubieten. Da ist die Literatur gegenüber der leichten Kost des Fernsehens immer noch im Vorteil.

Wenn man mit dem idealistischen Wunsch zu verändern ans Werk und ins Leben geht, sind da nicht bittere Enttäuschungen vorprogrammiert? Oder gibt es auch Erfolgserlebnisse? Welcher Art waren diese für Sie?

Es gab viele Enttäuschungen und es gab und gibt viele Erfolgserlebnisse. Mit meinen Kanada-Romanen habe ich eine regelrechte Fan-Gemeinde; das bedeutet ja auch eine Akzeptanz für die Inhalte meiner Bücher. Sie werden nicht nur von Jugendlichen, sondern viel auch von Erwachsenen gelesen, wie ich den Zuschriften entnehme. Das fängt an ab 12 Jahren, geht etwa bis 21 und fängt dann wieder an ab 60. Einige meiner Bücher waren besonders erfolgreich, z.B. mein erster Roman »Der Aufsteiger oder Ein Versuch zu leben« oder kürzlich das Bilderbuch die »Grizzly-Gruzzly-Bären«, im Nord-Süd Verlag in Zürich erschienen und bereits in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter auch Chinesisch, Koreanisch und Finnisch. Ansonsten mache ich meine Arbeit und versuche, mich dem Literaturbetrieb möglichst fernzuhalten, was mir nicht immer gelingt und dann häufig mit Frustrationen verbunden ist. Aber wenn ich so viel verdiene, dass ich menschenwürdig leben kann, bin ich zufrieden. Bisher ist mir das immer noch gelungen.

Und Erfolgserlebnisse dahingehend, dass Sie merken, dass Sie mit dem was Sie schreiben z.B. Diskussionen anstoßen oder politisch etwas bewegen? Haben Sie auch das Bestreben, in der Hinsicht etwas zu bewegen?

Das ist mehrfach auch passiert. Man kann das nicht immer so konkretisieren, aber ich merke schon, dass vieles übernommen wird. Ich sagte ja, ich bin auch publizistisch tätig, viele Gedanken werden aufgegriffen. Und ich habe lange Zeit in Göttingen in Niedersachsen gelebt, hatte damals Auseinandersetzungen mit der Landesregierung, dachte dann, man sollte Gerhard Schröder unterstützen, mit dem ich während der Göttinger Zeit befreundet war und den ich später, als er Oppositionsführer und schließlich Ministerpräsident in Niedersachsen war, auch gelegentlich getroffen habe. Diese Auseinandersetzungen mit der damaligen Landesregierung haben schließlich dazu geführt, dass ich zusammen mit meinem Journalistenfreund Eckart Spoo, der damals Vorsitzender der Deutschen Journalisten-Union war, zwei Bücher herausgegeben habe, die sich mit der Politik in Niedersachsen auseinander setzten, und ich gehe davon aus, dass diese Bücher einiges bewirkt haben. Aber das ist nur eins von vielen Beispielen.

Sie haben sich mehrfach kritisch über die schwierige Situation freier Autoren in Deutschland sowie den gesamten deutschen Kulturbetrieb geäußert, z.B. in Ihren 20 Thesen zum heutigen Kulturbetrieb 1993/94. Wie ist die Situation eines freien Autors heute? Hat sich etwas verändert?

Es ist eher noch schwieriger geworden, als freier Autor in Deutschland zu überleben. Die Ignoranz gegenüber Literatur und Kultur, vor allem der inländischen, hat nach meiner Einschätzung zugenommen. Und es ist weniger Geld da, so dass zum Beispiel die Bibliotheken nicht mehr so viele Bücher kaufen wie noch vor einigen Jahren. Das bedeutet kleinere Auflagen und damit weniger Verdienst. Auch die Etats für Leseförderung, die ich für sehr wichtig halte, sind überall stark gekürzt worden. Das alles macht es schwieriger.

Zu Ihren 20 Thesen hat sich u.a. Gerhard Schröder, damals noch Ministerpräsident von Niedersachsen, öffentlich geäußert (Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 10.9.1993), zum einen um freie Autoren in ihrem Engagement zu bestärken, vor allem aber wohl auch, um die Politik der SPD gegenüber der damaligen Bundesregierung als die kulturfreundlichere darzustellen. Hat sich dann mit dem Regierungswechsel tatsächlich etwas geändert?

Fotos: Archiv W. Bittner

Die Nagelprobe war wohl, dass wir über den Verband deutscher Schriftsteller einen Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag einbringen lassen wollten, wonach eine so genannte Urhebernachfolgeabgabe, auch Goethe-Groschen genannt, vorgesehen ist. Das bedeutet, dass für alle Werke, die 70 Jahre nach dem Tod des Autors frei verfügbar werden, von Karl May über Goethe bis zu Aristophanes, von den Verwertern eine geringe Abgabe in einen Fonds eingezahlt werden soll. Aus diesem Fonds ließen sich fast alle Ausgaben bestreiten, um die zurzeit ständig irgendwo gebettelt werden muss. Wenn das Gesetz durchkäme, wäre das ein enormer Fortschritt, ein Gewinn für die Kultur in diesem Land. Aber leider ist daraus bis jetzt nichts geworden. Insgesamt gesehen, bin ich von der SPD-Politik sehr enttäuscht.

Was würden Sie als Änderungen anregen?

Konkret rege ich an, die Besteuerung von Autoren dahingehend zu ändern, dass bei einem geringen Brutto?Einkommen überhaupt keine Steuern zu zahlen sind, dass bei Spitzeneinkommen in einem Jahr eine Ausgleichsrücklage zur Verteilung der Einnahmen auf mehrere Jahre ermöglicht wird, dass Preise und Stipendien nicht versteuert werden müssen. Sehr viel Zeit verbringe ich mit allen möglichen Abrechnungen für die Steuer. Wenn ich einen Preis bekomme, ist das Finanzamt da und hält die Hand auf. Sogar Arbeitsstipendien der Kulturministerien sind zu versteuern; der Staat gibt also mit der einen und nimmt mit der anderen Hand. Habe ich einmal ein gut gehendes Buch, komme ich in die Steuerprogression, und in den folgenden Jahren, wenn ich an einem neuen Buch schreibe und nicht viel verdiene, fordert das Finanzamt ständig hohe Steuervorauszahlungen von mir. Diese Steuerpolitik berücksichtigt in keiner Weise die Wirklichkeit eines Schriftstellers oder Künstlers. Sie ist auf Unternehmer und Arbeitnehmer zugeschnitten. Es wäre im Übrigen zu wünschen, dass sich die Gesellschaft wieder mehr für Literatur öffnet, Literatur kann viele wichtige Inhalte transportieren, zum Nachdenken anregen, die Menschen aufschließen für Themen, an die sie sonst keinen Gedanken verwenden würden. Und der Staatsminister für Kultur sollte meines Erachtens mehr als Interessenvertreter der deutschen Kultur auftreten, besonders was Urheberfragen betrifft und auch gegenüber dem Ausland. Ich meine, dass wir uns vor allem vor der Überflutung durch die amerikanische Kulturindustrie, die ja mit Kultur gar nicht viel zu tun hat, besser schützen müssen. Das hat in meinen Augen nichts mit Nationalismus oder Deutschtümelei zu tun, sondern mit der Wahrung unserer ureigensten Interessen auf dem Gebiet der Kultur. Dann wünsche ich mir mehr Kompetenz in den Verlagen und Medien, wie übrigens auch in der Politik. Was sich da abspielt, ist ja teilweise lächerlich und beängstigend. Ein weiterer Punkt: schöpferische Arbeit wird zu wenig gewürdigt. Die Verwerter und Verwurster schieben sich immer mehr vor die Urheber. Bei Fernsehsendungen werden ja kaum noch die Autoren genannt, selbst wenn es sich um Literaturverfilmungen handelt. Und wir brauchen Menschen, die sich von den üblichen Zwängen freihalten. Wir brauchen ihre Meinung zu den brennenden Fragen unserer Zeit.

Das Interview führte Ursula Hoffmann, die als Juristin und Übersetzerin in Luxemburg lebt. Es erscheint im April in einem Band mit Essays und Vorträgen von Wolfgang Bittner im Athena-Verlag in Oberhausen.

Wolfgang Bittner seinerseits hat einige Interviews mit Kulturschaffenden geführt. Außerdem veröffentlicht die NRhZ seit einigen Wochen seine Gedichte "Rechts-Sprüche". In dieser Ausgabe beginnt der Abdruck seiner "Lesekultur gegen Gewalt" .

Wolfgang Bittner seinerseits hat einige Interviews mit Kulturschaffenden geführt. Außerdem veröffentlicht die NRhZ seit einigen Wochen seine Gedichte "Rechts-Sprüche". In dieser Ausgabe beginnt der Abdruck seiner "Lesekultur gegen Gewalt" .

Online-Flyer Nr. 33 vom 28.02.2006

Interview mit dem Schriftsteller Wolfgang Bittner

"Schöpferische Arbeit wird zu wenig gewürdigt"

Von Ursula Hoffmann

Ursula Hoffmann: Herr Dr. Bittner, Sie haben Jura studiert, promoviert und das Referendariat durchlaufen, danach jedoch schon sehr bald die Juristerei aufgegeben. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Wolfgang Bittner: Ich wollte, wenn auch mit Unterbrechungen, schon immer Schriftsteller werden. Für die Beamtenlaufbahn mochte ich mich nicht entscheiden, da ich bereits vor meinem Studium in der Verwaltung tätig war, zuletzt als Regierungsinspektor, und Unabhängigkeit wollte. Mir schwebte ein interessanteres Leben vor. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kamen von vornherein nicht in Frage, ich wollte nicht mein Leben lang jemanden anklagen oder verurteilen müssen. Die freie Wirtschaft sagte mir auch nicht zu und als Rechtsanwalt habe ich ja kurzfristig gearbeitet. Da kam ich ständig und oft in Hektik mit den Schattenseiten unserer Gesellschaft in Berührung: Diebstahl, Betrug, Trunkenheit im Verkehr, Scheidung, Mietstreitigkeiten... Da ich eine Alternative hatte, nämlich für die unterschiedlichsten Medien und auch Bücher zu schreiben, wurde ich Berufsschriftsteller.

Die Entscheidung für das Schreiben und gegen einen soliden juristischen Beruf erfordert einigen Mut. War es eine bewusste Entscheidung oder hat sich das mit der Zeit »so ergeben«?

Zuerst habe ich gedacht, ich versuche das einfach. Dann stellten sich rasch Erfolge ein und als ich merkte, dass ich vom Schreiben menschenwürdig leben kann, entschied ich mich endgültig dafür. Hätte ich jahrelang nur am Rande des Existenzminimums dahinvegetieren müssen, hätte ich wohl lieber als Jurist gearbeitet.

Warum haben Sie sich für ein Jurastudium entschieden? Und zusätzlich für Philosophie und Soziologie? Welche Verbindung bestand für Sie zwischen diesen Fächern und Jura? Oder stellten sie für Sie eher einen Gegenpol dar?

Für mich waren Fragen der Gerechtigkeit schon immer von großer Bedeutung. Aber Jura hat, wie ich feststellen musste, weniger mit Gerechtigkeit als vielmehr mit Gesetzen und Urteilen zu tun. Philosophie und Soziologie kamen hinzu, weil mich geistige und gesellschaftliche Fragen brennend interessierten, sie interessieren mich immer noch. Es gibt außerdem Grenzgebiete wie das Verfassungsrecht, die Rechtsphilosophie oder die Rechtssoziologie, so dass die verschiedenen Studien für mich gar keine Gegensätze darstellten, vielmehr den Horizont erweiterten. Man konnte seinerzeit an der Universität alles ausprobieren und studieren. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass ich Schwierigkeiten hatte, neben Jura auch andere Fächer zu studieren. Allerdings erhielt ich nur während der Semester, also etwa sechs Monate im Jahr, eine Förderung nach dem so genannten Honnefer Modell, das waren zwischen 120,- und 180,- DM im Monat, die zum Teil später zurückzuzahlen waren. Deswegen musste ich im dritten Semester eine Zwischenprüfung ablegen und mich trotz allen Wissensdurstes bemühen, rasch mit dem Studium fertig zu werden.

Wann haben Sie angefangen zu schreiben und wie sind Sie zum Schreiben gekommen?

Das liegt sehr lange zurück. Wenn ich als Kind nicht einschlafen konnte, habe ich mir selber Geschichten erzählt, wie ich mir ein Boot baue, wie ich eine Insel entdecke usw. Dann habe ich angefangen Geschichten und Gedichte aufzuschreiben, da war ich zehn, elf Jahre alt. Bis 25 habe ich immer mal wieder so vor mich hin dilettiert. Ich merkte glücklicherweise: Da hapert es noch. Durch das Studium bin ich bewusster geworden. Ich interessierte mich damals für so ziemlich alles, ich war wacher geworden, in politischer Hinsicht durch die 68er-Bewegung, an der ich nicht so direkt teilgenommen habe, auch weil ich gar nicht so viel Zeit für politische Aktivitäten hatte. Aber diese 68er-Bewegung hat ja mehr bewirkt und zum Positiven verändert, als manche heute wahrhaben wollen. Dadurch hat sich mein Schreiben entwickelt. Zuerst habe ich immer noch gedacht, ich übe nur. Aber mit der Zeit habe ich mich professionalisiert, ein handwerkliches Gefühl entwickelt. Mir ist damals klar geworden, dass man schreiben über einen längeren Zeitraum erlernen muss, wie jede qualifizierte Tätigkeit. Lange Zeit habe ich auch gezeichnet und gemalt, später Skulpturen geschweißt, aber man kann halt nicht alles machen. Ich habe mich schließlich auf das Schreiben konzentriert.

Und der Schritt dann raus zu gehen und die eigenen Arbeiten zu präsentieren, das erfordert ja auch wieder einigen Mut?

Nicht direkt Mut. Das war für mich dann ganz selbstverständlich, als ich dazu stehen konnte, dass ich das auch veröffentliche.

Sie sind vor allem für Ihre Jugendliteratur bekannt. Worin liegt für Sie der Unterschied zu klassischen »Erwachsenenbüchern«? Was reizt Sie gerade am Schreiben von Büchern für ein jugendliches Publikum?

Zum Schreiben für Kinder und Jugendliche bin ich durch meine eigenen Kinder gekommen. Durch den Umgang mit Kindern erinnert man sich an vieles aus der eigenen Kindheit und Jugend. Außerdem merkte ich vor einigen Jahren, dass in Deutschland für eine Literatur mit einem gesellschaftspolitischen Hintergrund, wie ich sie für das erwachsene Leserpublikum schreibe, kaum noch Bedarf war. Gefragt war Unterhaltung, bis zu einem gewissen Grad auch eine, sagen wir mal, Literatur als Geschäft mit dem Kalten Krieg. Beides mochte und vermochte ich nicht zu liefern, also schrieb ich mehr und mehr für Kinder und Jugendliche. Das ist eine sehr befriedigende Arbeit, weil Kinder und Jugendliche noch offener sind als Erwachsene. Ich mache jedes Jahr etwa 50 Lesungen aus meinen Büchern in Schulen und Bibliotheken. Auch das macht mir viel Spaß.

Sie sagten gerade, dass sich ein schwindendes Interesse an politischer Literatur bemerkbar machte. Ich kann mir vorstellen, dass das um 1968/Anfang der 70er Jahre anders war. Sehen Sie das als eine generelle Entwicklung an?

Ja, das war damals ganz anders. Ich meine jetzt auch nicht unbedingt die Agitprop-Literatur, aber die Menschen waren politischer, und ich empfand die letzten Jahre, seit Mitte der 80er Jahre, eher als einen Rückfall in die Adenauer-Erhard-Ära.

Sie haben mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Was bedeutet Ihnen das Schreiben von Gedichten neben dem Schreiben von Romanen?

Fotos: Archiv W. Bittner

Gedichte kann ich nicht erzwingen, sie fallen mir zu. Sie werden mir sozusagen geschenkt, obwohl sie natürlich auch gemacht werden, aber das ist kein Widerspruch. Es ist ein ganz anderes Schreiben, ein gänzlich anderer Umgang mit Gedanken als bei einem Roman. Und es dauert nicht so lange. Mir fällt auch immer wieder etwas ein, woraus dann ein Artikel, eine Kurzgeschichte, Satire, eine Rundfunksendung, ein Roman oder ein Gedicht wird, je nach Stoff, Gelegenheit und Laune.

Sie haben einen Beruf, bei dem Sie örtlich und zeitlich fast vollkommen frei sind. Ist Ihnen das wichtig? Ist das Leben als Schriftsteller nicht manchmal auch einsam? Wie gestalten Sie es, um das zu vermeiden?

Solange meine Kinder klein waren, ich habe drei, gab es ständig Abwechslung und Trubel. Dann halte ich Vorträge, ich mache Lesungen, und ich reise viel und gern. Zum Beispiel war ich auf ungewöhnlichen Wegen im Orient, ebenso in Mexiko und immer wieder längere Zeit in Kanada. Außerdem bin ich publizistisch tätig, war auch im Bundesvorstand des Verbandes deutscher Schriftsteller, was mich kulturpolitisch forderte. Insofern fühle ich mich absolut nicht einsam, im Gegenteil. Die Unabhängigkeit ist mir schon sehr wichtig. Aber Sie haben recht, meine Hauptarbeit findet im Arbeitszimmer am Schreibtisch statt, und das ist in der Tat eine einsame, einzelgängerische Tätigkeit. Was mir daran besonders gefällt, ist neben der inhaltlichen Arbeit mit der Phantasie die Freiheit, die ich habe. Die ist nicht zu kaufen, nicht bezahlbar. Es macht mir auch Spaß, ich schädige niemanden mit meiner Arbeit und ich fühle mich wirklich unabhängig.

Ein häufiger Schauplatz und wichtiges Thema sowohl Ihrer Romane als auch Ihrer Gedichte ist Kanada und das dortige Leben, meist das in der freien, unberührten Natur. Was bedeutet dieses Land für Sie?

Ich mag vor allem den kanadischen Nordwesten, wo ich oft und manchmal auch mehrere Monate hintereinander gewesen bin. Diese Weite, die grandiose Landschaft, so ein fast menschenleeres Land findet man wohl kaum noch woanders. Manchmal war ich wochenlang mit dem Kanu in der Wildnis unterwegs, ohne einen Menschen zu treffen. Ich habe geangelt, früher ging ich auch auf die Jagd auf Hühner, Hasen, Enten. Großwild habe ich nie gejagt. Ich habe mich überwiegend aus der Natur ernährt. Heute braucht man ja für alles Lizenzen; sinnvoller Weise, denn der so genannte Abenteuertourismus hat in Kanada - womöglich auch bedingt durch meine eigenen Bücher - in den letzten Jahren enorm zugenommen. Aber das Land ist immer noch sehr reizvoll für mich. Als ich kürzlich wieder einmal in Dawson City war, dieser alten Goldgräberstadt am Yukon, hörte ich auf einmal auf der Frontstreet meinen Namen rufen, und als ich mich umdrehte, kamen zwei junge Männer mit dicken Rucksäcken auf mich zu und riefen. »Herr Bittner, kennen Sie uns noch?« Ich sagte: »Ja, ich muss mal überlegen.« »Sie waren doch vor drei Jahren bei uns in der Schule und haben einen Vortrag gehalten und auch Dias gezeigt über Kanada. Da haben wir uns entschlossen, selber einmal nach Kanada zu fahren!« So traf ich sie also dort wieder.

Kanada ist für viele Aussteiger und solche, die davon träumen, Inbegriff von Freiheit, Abenteuer, Weite, Natur, Ausbruch aus den Zwängen der Zivilisation. Glauben Sie, dass es dieses gesuchte bessere Leben gibt? Und dass die richtige Umgebung dafür ein entscheidender Faktor ist?

Die richtige Umgebung ist sicherlich ein entscheidender Faktor für ein zufriedenes Leben. Aber man nimmt sich natürlich immer mit, egal wohin man geht. Außerdem hat die Zivilisation mit ihren Auswüchsen inzwischen die letzten Winkel dieser Erde erreicht und auch dem sauren oder radioaktiven Regen kann man nirgends mehr entgehen. Ich denke, es kommt darauf an, wie man leben möchte und was man daraus macht. Kanada ist ein Land, das viele Möglichkeiten offen hält.

In Ihrem Buch »Narrengold« sprechen Sie von »dieser unseligen Zivilisation, die so viele Vorteile hatte, so viele Chancen bot, von denen die meisten vertan wurden«. Ist ein glückliches Leben für Sie weniger eine Frage des Ausbrechens als des Umgangs mit den ja durchaus auch reizvollen Möglichkeiten der Zivilisation?

Wenn ich in der Zivilisation bin, sehne ich mich nach einiger Zeit nach dem Leben im kanadischen Norden: Bei den Lachsfischern am Yukon und bei Freunden in den Randgebieten der Zivilisation, nach Wanderungen und Kanufahrten durch die Wildnis, nach dem einfachen Leben irgendwo im Wald in einer Blockhütte. Und wenn ich dort bin, sehne ich mich nach einiger Zeit nach den Annehmlichkeiten der Zivilisation, die bekanntlich viele Vorteile hat, andererseits recht merkwürdige und teilweise idiotische Formen annimmt. Es kommt in der Tat darauf an, wie man damit umgeht.

Trotz allem sind Sie nach Deutschland zurückgekehrt und leben nun in Köln, einer Großstadt. Was hat Sie dazu bewogen? Was bedeutet das Leben in Deutschland, in einer Stadt und insbesondere in Köln für Sie?

Ich habe einmal ein Vierteljahr allein mitten in der Wildnis in einem Blockhaus gelebt. Das war zuerst sehr romantisch, aber nach fünf, sechs Wochen habe ich mich gefragt, was ich da eigentlich will. Die tägliche Reproduktion kostete unverhältnismäßig viel Zeit und Energie. Wenn ich mir Kaffee oder Essen kochen wollte, musste ich zuerst einen Baum fällen und zersägen, Holz spalten, Wasser holen, Feuer anzünden usw. Zu Hause in Köln stelle ich die Kaffeemaschine oder den Elektroherd an und habe nach fünf Minuten heißes Wasser, ich drehe an der Heizung und es wird warm, ich knipse einen Schalter an und es wird hell. Hinzu kommt, dass eine Stadt wie Köln eine Kulturmetropole ist, die vieles bietet. Außerdem liegt Köln verhältnismäßig zentral in Europa. Ich habe Intercity-Anschluss, zum Flughafen ist es nicht weit ... Das alles macht Köln für mich reizvoll.

Haben Sie jemals überlegt, ganz nach Kanada oder in ein anderes Land auszuwandern?

Fotos: Archiv W. Bittner

Vor etwa zehn, fünfzehn Jahren habe ich überlegt, nach Kanada auszuwandern. Nachdem ich das Land dann näher kennen gelernt habe, bin ich wieder davon abgekommen. Grüner Wald und frische Luft reichen eben zum Leben nicht aus, mir jedenfalls nicht. Zudem nimmt die Bürokratie auch im kanadischen Norden immer mehr zu. Übertrieben könnte man sagen, dass dort inzwischen jeder Zweite Staatsbediensteter ist und irgendetwas regeln soll oder will; und das Leben in großen Städten unterscheidet sich kaum vom dem bei uns. Ich bin also in Deutschland geblieben, obwohl ich mich hier auch nicht uneingeschränkt heimisch fühle. Ich bin ja noch während des Zweiten Weltkrieges in Gleiwitz geboren, damals Schlesien, heute Polen. Nach dem Krieg wuchs ich unter äußerst schwierigen Verhältnissen in Ostfriesland auf, wo die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen wurden. Das war ja fast überall in Deutschland so. Jeder hatte mit sich zu tun, und die Einheimischen wollten nicht gerne abgeben. Das »Rucksackgesindel«, wie häufig gesagt wurde, war zunächst nur lästig, später verdiente man dann ganz gut daran. Wir haben bis in die 50er Jahre in einem Barackenlager gewohnt. Die Zeit hat mich geprägt und ich fühle mich eigentlich bis heute heimatlos, abgesehen davon, dass ich Europäer bin.

Sie sprechen in Ihren Büchern auch aktuelle politische, ökologische und soziale Probleme an, insbesondere auch die Situation der Indianer in Nordamerika. Ist es Ihnen ein Anliegen, durch Ihre Bücher ein Bewusstsein für diese Probleme zu schaffen?

Wenn ich einen Roman schreibe, komme ich an den sozialen, politischen und ökologischen Problemen nicht vorbei. Ich schreibe zumeist realistisch, das bedeutet, dass ich beschönigen oder sogar lügen müsste, wenn ich bestimmte Verhältnisse bemänteln oder verschweigen wollte. Das gilt auch für die Situation der Indianer in Nordamerika. Was der Leser letztlich damit anfängt, ist seine Sache. Ich entnehme allerdings Briefen und Gesprächen, dass manche Leser zum ersten Mal über diese Fragen nachdenken, dass da ein Bewusstseinsprozess in Gang gekommen ist.

Sie schildern die derzeitige Lebenssituation der Indianer, das Leben in Abhängigkeit und Untätigkeit, das massive Alkohol- und Drogenprobleme nach sich zieht. Ganze Dorfbevölkerungen vegetieren unter Alkohol und Drogen vor sich hin, bereits die Kinder schnüffeln Benzindampf. Hier in Europa ist die Sympathie für Indianer wesentlich größer als in Kanada. Man denkt an Winnetou, edelmütige und stolze Helden, aber auch an Kolonialisierung, Beschlagnahme ihres Lebensraums und Unterdrückung ihrer Kultur und Lebensweise. Man empfindet Mitleid und Sympathie für ein unterdrücktes Volk. Auch Sie selbst zeichnen ein sehr positives Indianerbild. Die Kanadier sehen in ihnen oft nur handaufhaltende, unfähige Nichtsnutze. Ist es für uns nicht auch einfacher, Sympathie zu empfinden, wo wir keine Berührungspunkte und damit auch keine Konflikte haben?

Man sollte das Leben der Indianer weder romantisieren oder verherrlichen noch abwerten. Diese beiden Pole gibt es ja überwiegend. Es ist richtig, dass viele Indianer Alkoholiker oder drogensüchtig sind. Die Alten trinken, die Jungen nehmen Dope. Das hat Gründe, die Indianer können nicht mehr so leben wie noch bis vor fünfzig, sechzig Jahren: Mit der Natur und von der Natur. Wer will denn heute noch in einer Erdhütte oder Bretterbude irgendwo im Wald hausen? Sie wollen auch eine geheizte Wohnung, Fernseher, natürlich Waschmaschine, Kühlschrank, möglichst ein Auto. Dafür brauchen sie einen Tauschwert - Geld - und dafür müssen sie sich verkaufen, so wie das bei uns allgemein üblich ist, und das schaffen viele von ihnen nicht.

Ich habe mich bei einem Kanadaaufenthalt gewundert, dass Indianer nicht wie andere unterschiedlichste Volksgruppen ihren Platz in der kanadischen Gesellschaft gefunden haben. (Auch Juden oder Asiaten und andere Volksgruppen leben stark in ihrer eigenen Gemeinschaft in ihren jeweiligen Vierteln nach ihrer Kultur und Religion, sind aber gleichzeitig Teil der Gesellschaft, genießen reguläre Schulbildung, finden Zugang zu normalen Berufen.) Beruht das eher auf einer Ablehnung durch die Weißen, sind die Indianer gar nicht daran interessiert, sich mit der übrigen Gesellschaft zu vermischen, Zugang zu »westlich-weißer« Bildung und gehobeneren Berufen zufinden?

Viele Indianer finden sich in einer Gesellschaft, in der es fast ausschließlich um materielle Dinge geht, einfach nicht zurecht. Sie haben eine andere Mentalität. Für sie zählen andere Werte. Ich habe ja Freunde unter den Indianern und zeitweise auch mit Indianern zusammen gelebt. Ich will das mal anders beschreiben. Ein guter Amerikaner oder Europäer steht morgens um sechs Uhr auf, wäscht sich kalt und arbeitet sich dann warm. Auf die Idee würde ein Indianer nicht so leicht kommen. Im Winter, wenn es draußen kalt ist, würde er lieber im Bett bleiben, bis die Sonne aufgeht, dann gemütlich mit seiner Familie frühstücken, sich noch etwas mit seiner Frau unterhalten, mit den Kindern spielen und schließlich, vielleicht gegen zehn oder elf Uhr ins Sägewerk fahren. Dort hat er natürlich nur eine schlecht bezahlte, anstrengende Arbeit, z.B. Bretter stapeln, und wenn ihm um drei Uhr der Rücken weh täte, würde er zum Vorarbeiter sagen: »He, Alter, ich geh´ jetzt nach Hause«, und der Vorarbeiter würde sagen, und das sagt er auch: »Dann kannst du deine Papiere gleich mitnehmen.« Ich meine, die Indianer sind weder faul noch dumm, sie denken nur anders als die Weißen. Und damit kommen wir oft nicht zurecht. Man darf außerdem nicht vergessen, dass die indianischen Kinder bis vor einigen Jahrzehnten den Eltern weggenommen und in Internatsschulen gesteckt wurden. Das weiß ja heute kaum noch jemand, aber ich habe mich mit den Indianern unterhalten, gerade im Yukon Territory, die mir das erzählt haben, auch in den North-West Territories und in Alberta und British Columbia, wo ich oft war. In diesen Schulen sollten sie zu gottesfürchtigen und arbeitsamen Untertanen erzogen werden, also nach weißen Vorstellungen. Sie wurden ihrer eigenen Kultur entfremdet, durften nicht einmal mehr ihre Stammessprachen sprechen, sonst wurden sie bestraft. Das bedeutet, dass viele von ihnen sprachlos und entwurzelt wurden. Diese Defizite lassen sich nicht so schnell aufholen. Jemand, der des Englischen nicht perfekt mächtig ist, kann weder Arzt, noch Beamter, noch Rechtsanwalt werden. Das ist der Hintergrund.

Und diese Menschen aus den Schulen der Weißen, was ist aus ihnen geworden? Sind sie wieder zurückgegangen?

Die sind dann wieder in die Gebiete zurückgegangen, aus denen sie stammten, oder sie sind in den größeren Ortschaften geblieben. Und viele von ihnen sind Alkoholiker oder drogenabhängig geworden, weil sie einfach keine Lebensperspektive haben. Die Arbeitslosigkeit in Kanada ist ja ebenso groß wie heute in Deutschland und im Norden noch größer. Viele Indianer leben von der Sozialhilfe (welfare). Sie können sich davon natürlich nicht viel leisten, auf der anderen Seite sehen sie, vor allen Dingen auf den Highways, auch auf dem Alaska Highway, der bis hoch in den Norden führt, diesen immensen Wohlstand vorbeifahren. Wohnmobile, groß wie Omnibusse, mit Fernseher, Kühlschrank, hinten noch ein Motorrad aufgehängt, oben ein Boot drauf. Sie sehen das und können es sich nicht leisten, das ist natürlich sehr frustrierend, deshalb nimmt auch die Kriminalität dort immer mehr zu. Bis vor einigen Jahrzehnten konnte man jedes Haus offen lassen, bei jedem Auto den Zündschlüssel stecken lassen. Das ist heute nicht mehr möglich, und das hängt zum Teil eben auch mit diesen Phänomenen zusammen.

Wie ist das Bild der Weißen aus Indianersicht?

Ich bin mit Indianern befreundet, habe monatelang mit ihnen zusammengelebt, gearbeitet, gefischt, mich unterhalten. Einerseits bewundern sie die Weißen, was sie alles haben und können. Es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Auf der anderen Seite sind ihnen die Weißen unheimlich, bedrohlich. Ihr Verhalten ist ihnen zum Teil unverständlich, sie finden sie ignorant, kaltherzig, ausschließlich materiell eingestellt. Natürlich gibt es, wie immer, auch Ausnahmen.

Bewegt sich etwas zum Vorteil der Indianer?

Ja, man versucht in letzter Zeit, wieder an die alten Wurzeln anzuknüpfen, ohne die unbestreitbaren Vorteile der weißen Zivilisation zurückzuweisen. Die Indianer haben mit der kanadischen Regierung verhandelt und vorgetragen, dass sie das Land, auf dem sie lebten und leben, weder in einem Krieg verloren noch verkauft noch sonst wie abgetreten haben, dass es also rechtlich immer noch ihnen gehört. Es gibt ja inzwischen auch Rechtsanwälte indianischer Herkunft, die die indianischen Interessen vielleicht besser vertreten als Weiße. Mit diesen Forderungen sind sie hier und da durchgedrungen und haben so genannte »land claims« erhalten, über die sie frei verfügen können. Daraus ergeben sich dann Gewinne zum Beispiel aus der Vergabe von Lizenzen oder Abbaurechten für Bodenschätze, so dass es einzelnen »indian bands« inzwischen finanziell recht gut geht. Also da entwickelt sich etwas zum Positiven.

Sie betrachten sich als politischen Autor, sehen Literatur als Mittel zur Veränderung in den Köpfen und wollen durch Ihre Texte etwas bewegen. Erreicht Literatur nicht meist nur diejenigen, die ohnehin schon offener für die angesprochenen Themen sind?

Gerade Kinder- und Jugendliteratur erreicht offene Köpfe und Herzen. Deswegen ist es ja so wichtig, Kindern nicht nur Kitsch und Schund anzudrehen, sondern ihnen niveauvolle, inhaltsreiche und zugleich auch spannende und unterhaltende Literatur anzubieten. Da ist die Literatur gegenüber der leichten Kost des Fernsehens immer noch im Vorteil.

Wenn man mit dem idealistischen Wunsch zu verändern ans Werk und ins Leben geht, sind da nicht bittere Enttäuschungen vorprogrammiert? Oder gibt es auch Erfolgserlebnisse? Welcher Art waren diese für Sie?

Es gab viele Enttäuschungen und es gab und gibt viele Erfolgserlebnisse. Mit meinen Kanada-Romanen habe ich eine regelrechte Fan-Gemeinde; das bedeutet ja auch eine Akzeptanz für die Inhalte meiner Bücher. Sie werden nicht nur von Jugendlichen, sondern viel auch von Erwachsenen gelesen, wie ich den Zuschriften entnehme. Das fängt an ab 12 Jahren, geht etwa bis 21 und fängt dann wieder an ab 60. Einige meiner Bücher waren besonders erfolgreich, z.B. mein erster Roman »Der Aufsteiger oder Ein Versuch zu leben« oder kürzlich das Bilderbuch die »Grizzly-Gruzzly-Bären«, im Nord-Süd Verlag in Zürich erschienen und bereits in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter auch Chinesisch, Koreanisch und Finnisch. Ansonsten mache ich meine Arbeit und versuche, mich dem Literaturbetrieb möglichst fernzuhalten, was mir nicht immer gelingt und dann häufig mit Frustrationen verbunden ist. Aber wenn ich so viel verdiene, dass ich menschenwürdig leben kann, bin ich zufrieden. Bisher ist mir das immer noch gelungen.

Und Erfolgserlebnisse dahingehend, dass Sie merken, dass Sie mit dem was Sie schreiben z.B. Diskussionen anstoßen oder politisch etwas bewegen? Haben Sie auch das Bestreben, in der Hinsicht etwas zu bewegen?

Das ist mehrfach auch passiert. Man kann das nicht immer so konkretisieren, aber ich merke schon, dass vieles übernommen wird. Ich sagte ja, ich bin auch publizistisch tätig, viele Gedanken werden aufgegriffen. Und ich habe lange Zeit in Göttingen in Niedersachsen gelebt, hatte damals Auseinandersetzungen mit der Landesregierung, dachte dann, man sollte Gerhard Schröder unterstützen, mit dem ich während der Göttinger Zeit befreundet war und den ich später, als er Oppositionsführer und schließlich Ministerpräsident in Niedersachsen war, auch gelegentlich getroffen habe. Diese Auseinandersetzungen mit der damaligen Landesregierung haben schließlich dazu geführt, dass ich zusammen mit meinem Journalistenfreund Eckart Spoo, der damals Vorsitzender der Deutschen Journalisten-Union war, zwei Bücher herausgegeben habe, die sich mit der Politik in Niedersachsen auseinander setzten, und ich gehe davon aus, dass diese Bücher einiges bewirkt haben. Aber das ist nur eins von vielen Beispielen.

Sie haben sich mehrfach kritisch über die schwierige Situation freier Autoren in Deutschland sowie den gesamten deutschen Kulturbetrieb geäußert, z.B. in Ihren 20 Thesen zum heutigen Kulturbetrieb 1993/94. Wie ist die Situation eines freien Autors heute? Hat sich etwas verändert?

Es ist eher noch schwieriger geworden, als freier Autor in Deutschland zu überleben. Die Ignoranz gegenüber Literatur und Kultur, vor allem der inländischen, hat nach meiner Einschätzung zugenommen. Und es ist weniger Geld da, so dass zum Beispiel die Bibliotheken nicht mehr so viele Bücher kaufen wie noch vor einigen Jahren. Das bedeutet kleinere Auflagen und damit weniger Verdienst. Auch die Etats für Leseförderung, die ich für sehr wichtig halte, sind überall stark gekürzt worden. Das alles macht es schwieriger.

Zu Ihren 20 Thesen hat sich u.a. Gerhard Schröder, damals noch Ministerpräsident von Niedersachsen, öffentlich geäußert (Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt vom 10.9.1993), zum einen um freie Autoren in ihrem Engagement zu bestärken, vor allem aber wohl auch, um die Politik der SPD gegenüber der damaligen Bundesregierung als die kulturfreundlichere darzustellen. Hat sich dann mit dem Regierungswechsel tatsächlich etwas geändert?

Fotos: Archiv W. Bittner

Die Nagelprobe war wohl, dass wir über den Verband deutscher Schriftsteller einen Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag einbringen lassen wollten, wonach eine so genannte Urhebernachfolgeabgabe, auch Goethe-Groschen genannt, vorgesehen ist. Das bedeutet, dass für alle Werke, die 70 Jahre nach dem Tod des Autors frei verfügbar werden, von Karl May über Goethe bis zu Aristophanes, von den Verwertern eine geringe Abgabe in einen Fonds eingezahlt werden soll. Aus diesem Fonds ließen sich fast alle Ausgaben bestreiten, um die zurzeit ständig irgendwo gebettelt werden muss. Wenn das Gesetz durchkäme, wäre das ein enormer Fortschritt, ein Gewinn für die Kultur in diesem Land. Aber leider ist daraus bis jetzt nichts geworden. Insgesamt gesehen, bin ich von der SPD-Politik sehr enttäuscht.

Was würden Sie als Änderungen anregen?

Konkret rege ich an, die Besteuerung von Autoren dahingehend zu ändern, dass bei einem geringen Brutto?Einkommen überhaupt keine Steuern zu zahlen sind, dass bei Spitzeneinkommen in einem Jahr eine Ausgleichsrücklage zur Verteilung der Einnahmen auf mehrere Jahre ermöglicht wird, dass Preise und Stipendien nicht versteuert werden müssen. Sehr viel Zeit verbringe ich mit allen möglichen Abrechnungen für die Steuer. Wenn ich einen Preis bekomme, ist das Finanzamt da und hält die Hand auf. Sogar Arbeitsstipendien der Kulturministerien sind zu versteuern; der Staat gibt also mit der einen und nimmt mit der anderen Hand. Habe ich einmal ein gut gehendes Buch, komme ich in die Steuerprogression, und in den folgenden Jahren, wenn ich an einem neuen Buch schreibe und nicht viel verdiene, fordert das Finanzamt ständig hohe Steuervorauszahlungen von mir. Diese Steuerpolitik berücksichtigt in keiner Weise die Wirklichkeit eines Schriftstellers oder Künstlers. Sie ist auf Unternehmer und Arbeitnehmer zugeschnitten. Es wäre im Übrigen zu wünschen, dass sich die Gesellschaft wieder mehr für Literatur öffnet, Literatur kann viele wichtige Inhalte transportieren, zum Nachdenken anregen, die Menschen aufschließen für Themen, an die sie sonst keinen Gedanken verwenden würden. Und der Staatsminister für Kultur sollte meines Erachtens mehr als Interessenvertreter der deutschen Kultur auftreten, besonders was Urheberfragen betrifft und auch gegenüber dem Ausland. Ich meine, dass wir uns vor allem vor der Überflutung durch die amerikanische Kulturindustrie, die ja mit Kultur gar nicht viel zu tun hat, besser schützen müssen. Das hat in meinen Augen nichts mit Nationalismus oder Deutschtümelei zu tun, sondern mit der Wahrung unserer ureigensten Interessen auf dem Gebiet der Kultur. Dann wünsche ich mir mehr Kompetenz in den Verlagen und Medien, wie übrigens auch in der Politik. Was sich da abspielt, ist ja teilweise lächerlich und beängstigend. Ein weiterer Punkt: schöpferische Arbeit wird zu wenig gewürdigt. Die Verwerter und Verwurster schieben sich immer mehr vor die Urheber. Bei Fernsehsendungen werden ja kaum noch die Autoren genannt, selbst wenn es sich um Literaturverfilmungen handelt. Und wir brauchen Menschen, die sich von den üblichen Zwängen freihalten. Wir brauchen ihre Meinung zu den brennenden Fragen unserer Zeit.

Das Interview führte Ursula Hoffmann, die als Juristin und Übersetzerin in Luxemburg lebt. Es erscheint im April in einem Band mit Essays und Vorträgen von Wolfgang Bittner im Athena-Verlag in Oberhausen.

Wolfgang Bittner seinerseits hat einige Interviews mit Kulturschaffenden geführt. Außerdem veröffentlicht die NRhZ seit einigen Wochen seine Gedichte "Rechts-Sprüche". In dieser Ausgabe beginnt der Abdruck seiner "Lesekultur gegen Gewalt" .

Wolfgang Bittner seinerseits hat einige Interviews mit Kulturschaffenden geführt. Außerdem veröffentlicht die NRhZ seit einigen Wochen seine Gedichte "Rechts-Sprüche". In dieser Ausgabe beginnt der Abdruck seiner "Lesekultur gegen Gewalt" .Online-Flyer Nr. 33 vom 28.02.2006