SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Kultur und Wissen

Glenn D. Paiges Buch über die nicht tötende Gesellschaft

NONKILLING

Von Ekkehart Krippendorff und Peter Kleinert

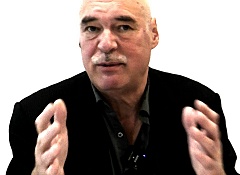

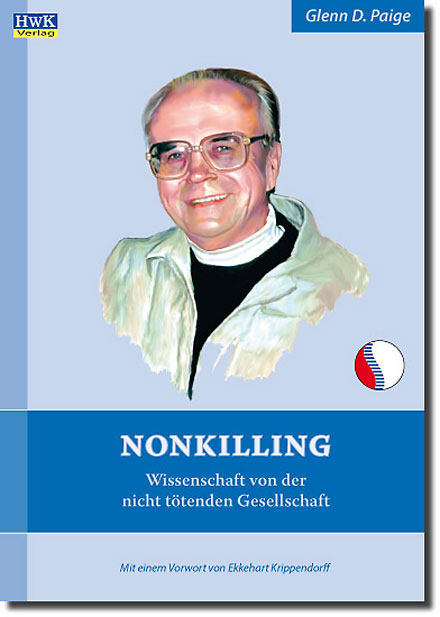

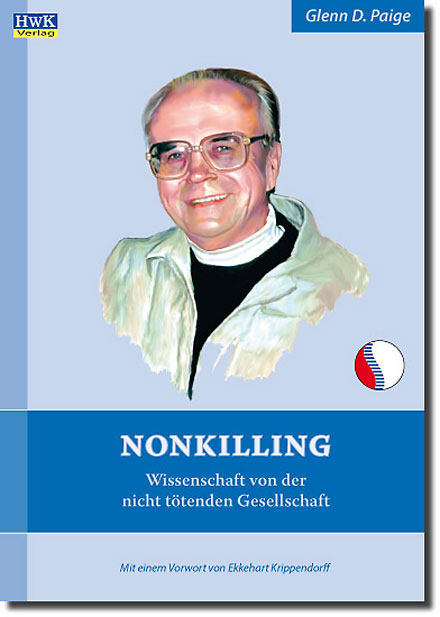

Buchtitel – mit einem Porträt von Glenn D. Paige

Müssen Gesellschaften töten? Über diese grundsätzliche Frage von Leben und Tod gibt es kaum wissenschaftliche Untersuchungen. Eine „letale Tradition“ nennt der Politologie-Professor Glenn D. Paige vom „Zentrum für globale Gewaltlosigkeit“ in Hawaii die Grundannahme, dass staatliches und gesellschaftliches Töten in Kriegen und zu anderen Gelegenheiten normal und unvermeidlich sei. Seine 2002 veröffentlichte 200-Seiten-Studie „Nonkilling Global Political Science“ wurde inzwischen in 15 Sprachen übersetzt und wird im Mai auch im deutschen KWK-Verlag erscheinen.

„Die nicht tötende Gesellschaft ist eine Gemeinschaft von Menschen“ heißt es im ersten Kapitel, „die sich dadurch auszeichnet, dass sie keine Menschen tötet und nicht mit Tötung droht.“ Ein schönes Ideal? Immerhin haben laut Amnesty International zurzeit 134 Staaten und Gebiete die Todesstrafe per Gesetz oder in der Praxis abgeschafft, davon 96 ganz. 1976 waren es erst 16.

Aufforderung zu engagierter Mitarbeit

Skeptikern hält der Koreakriegs-Veteran Paige vor: „So wie die Verfechter und die Kritiker nuklearer Abschreckung in der Lage waren, sich gemeinsam mit der theoretischen und simulierten Erkundung von lokalen und globalen Auswirkungen begrenzter oder umfassender Atomkriege zu beschäftigen, so können sich Nonkilling-Politologen und Gewalt akzeptierende Politologen konstruktiv und kritisch mit den Vorbedingungen, Prozessen und Konsequenzen des Tötens auseinandersetzen, um die Kriterien des globalen Nichttötens zu erkennen beziehungsweise zu verwirklichen.“ Paiges Nonkilling-Buch ist also mehr als nur eine Studie, sondern auch eine Aufforderung zu engagierter Mitarbeit.

Eine Reihe von Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft in vielen Ländern empfiehlt die Lektüre, darunter die Friedensnobelpreisträger Mairead Maguire und Kim Dae Jung, auch die damalige Petra-Kelly-Weggefährtin Eva Quistorp. Und Übersetzer Anis Hamadeh schrieb kurz nach Erscheinen des Originals: „Glenn Paiges Buch erweitert unser Bewusstsein in lebensnotwendigen Fragen. Ich bin seit meinem Zivildienst vor über zwanzig Jahren ein überzeugter Verfechter gewaltloser Politik. Viele Menschen denken, dass Tötungsgewalt funktioniert. Sie übersehen dabei, dass sich unverarbeitete Konflikte fortsetzen und neu entladen. Glenn Paiges Studie zeigt bei allem Engagement eine lang vermisste Nüchternheit hinsichtlich des Schadens, den Tötungsgewalt anrichtet.“ Die Website www.anis-online.de des Anglisten, Linguisten, Islamwissenschaftlers und Künstlers, ist eine Fundgrube für Fragen des Gewaltdiskurses.

Der bekannte deutsche Politologe Professor Ekkehart Krippendorff hat „Nonkilling Global Political Science“ gelesen und sich bereit erklärt, ein Vorwort zur deutschen Fassung beizusteuern: „Paiges Gedanke hat mich beeindruckt und überzeugt, nicht zuletzt weil er einen konkreten Adressaten hat – die Politologen und ihre Disziplin. Wenn ich noch lehrte, würde ich gerne mit Studierenden testen, ob und wie es ankommt.“ Hier sein Geleitwort zur deutschen Ausgabe:

Alle reden vom Neuen Denken – hier ist es. Oder doch jedenfalls ein wichtiger Schritt dahin. Nicht in der Form eines der vielen gut gemeinten Bücher, die unseren Markt überschwemmen – zur Lösung der Umweltprobleme, der Übervölkerung, der Klima-Erwärmung, von Hungersnot und Unterernährung – sondern als eine gezielte, unaufgeregte, bescheiden im Tonfall aber hartnäckig entschieden in der Sache sich zu Wort meldende Provokation. Eine Provokation der Vernunft – aber nun nicht einer der vielen zeit- und ortlosen Rufe hinein in eine anonyme Weltöffentlichkeit, selbstgerecht daherkommend und schon immer wissend, daß niemand auf ihren Sprachgestus des „wir sollten“, „wir müssen“, „es ist notwendig“ usw. hören und reagieren wird, also mit dem Gratismut rhetorischer Radikalität auftretend. Diese Provokation hingegen hat Bodenhaftung, sie weiß, an wen sie sich wendet, wen konkret sie herausfordert, mit wem sie den Dialog sucht – es ist die Politische Wissenschaft.

Und die Herausforderung steckt bereits im programmatischen Titel, der dieser Disziplin einen Paradigmenwechsel empfiehlt, eine theoretische Neu- und Umorientierung mit dem Ziel, Gesellschaftsordnungen denkmöglich zu machen, die das Töten von Menschen grundsätzlich und ohne Wenn und Aber historisch überwunden haben. Eigentlich ein bescheidenes Vorhaben, dieses „Denkmöglich-Machen“, noch gar nicht die Sache selbst. Es ist ein Aufruf zur wissenschaftlichen Anstrengung des ‚Austritts aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit’, die darin besteht, die Annahme einer anthropologisch gegebenen, natürlichen Tötungsbereitschaft des Menschen bisher nicht systematisch und empirisch mit aller dazugehörigen Breitenwirkung hinterfragt und als gesellschaftliches Konstrukt erkannt zu haben und von daher die Notwendigkeit auch einer anderen Politischen Wissenschaft – eben die einer ‚Globalen Politischen Wissenschaft des Nicht-Tötungs-Gebotes’ – zu begründen.

Warum aber ausgerechnet diese akademische Disziplin als Adressat dieses bescheiden-unbescheidenen Appells an die sozialwissenschaftliche Vernunft? Zum einen wird damit daran erinnert, daß diese ein legitimes Kind der Demokratie ist, so wie sie im 5. und 4. vorchristlichen Jahrhundert in den ‚Stadt-Staaten’, den Poleis Griechenlands entdeckt, erfunden und vor allem begründet wurde durch die erste systematische Philosophie: Durch Sokrates/Platon, Aristoteles und die (zu Unrecht schlecht beleumundeten) „Sophisten“, die ersten Lehrer der Kunst der Selbstbestimmung, der Auto-Nomia. Hier wurde die Politische Wissenschaft als Philosophie begründet, als systematisches Fragen nach den Normen des Gemeinwesens, nach Gerechtigkeit, Freiheit, Harmonie, Schönheit, Tugend. Seitdem sie aber in der Renaissance der Stadtrepubliken – u.a. mit dem Namen Machiavelli verbunden – wiederentdeckt wurde, tendierte sie dazu, das akademisch und publizistisch gelehrte Verständnis von Politik zu reduzieren auf Herrschaftswissen und Herrschaftstechniken, auf die Methoden, Instrumente und Gesetzmäßigkeiten der Machtpraxis. In dieser mächtigen Tradition steht die Disziplin bis heute. Und bei der Untersuchung und Analyse von Herrschaftswissen und -techniken ist für normative Bindungen (und damit sind wir beim Thema der Herausforderung) kaum noch Platz mehr.

Nun ist es zwar nicht so, daß diese Wissenschaft, vor allem die des 20. Jahrhunderts, keine Normen kennt – wenngleich normatives sozialwissenschaftliches Denken eher nicht mehr selbstverständlich ist – aber sie werden doch kleingeschrieben. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit werden zwar als „Werte“ hochgehalten – aber ob und wiefern sie das wissenschaftliche Geschäft der Analyse, der Empirie, der Methoden- und Theoriediskussionen inspirieren, das ist eine ganz andere und eher negativ zu beantwortende Frage.

Glenn D. Paiges Provokation erinnert die Politische Wissenschaft nicht nur an ihren normativen Auftrag an sich, sondern er setzt gewissermaßen noch eins drauf indem er zu bedenken gibt, das Nicht-Töten dem ‚klassischen Normenkanon’ hinzuzufügen und damit jenen Paradigmenwechsel, das immer wieder rhetorisch geforderte „Neue Denken“ wenigstens an einem Punkt, in einer Disziplin, mit einem zentralen ethischen Argument antizipatorisch einzuleiten. Wenn es richtig ist, daß die Politische Wissenschaft die Wissenschaft von der Gemeinschaftskunst und nicht zuletzt auch des interkulturellen Zusammenlebens ist, dann ist es nicht nur legitim sondern auch – ohne Illusionen – erfolgversprechend, hier mit der Provokation anzusetzen; es ist ihr archimedischer Punkt. Das 5. Gebot „Du sollst nicht töten“ als globales Ethos der Politik und ihrer wissenschaftlichen Kritik.

Paiges Sprache und Methodik der Argumentation ist geradezu vorbildlich, indem er zwar am Ergebnis seiner Überlegungen keinen Zweifel aufkommen läßt (das Nicht-Töten als sanktionierte Norm würde nicht zuletzt einen ungeheuren kulturellen und materiellen Gewinn für die Gesellschaft erbringen), er aber gleichzeitig argumentativ immer schon eingeht auf die vielen möglichen und legitimen Einwände und Zweifel. Hier spricht kein Dogmatiker, kein blauäugiger Propagandist des Guten, sondern ein im besten Sinne idealistischer Pragmatiker.

Immer wieder verblüffen (und provozieren!) seine Vernunft-Fragen: Wenn das Töten angeblich zur anthropologischen Ausstattung unserer Spezies gehört – warum sind es dann prozentual so verschwindend wenige Menschen, die töten? An der Abschreckung durch eine Todesstrafe oder der Furcht vor Rache kann es nicht liegen. Versuchen wir selbst, darüber nachzudenken. Und Paige macht auch Mut durch den Hinweis auf die eindrucksvolle Ahnengalerie großer Pazifisten: Wenn sie historisch möglich waren auf der Bühne der Politik und des Geistes, dann dürfen wir hoffen, dann ist die Möglichkeit nicht-tötende Gesellschaften wenigstens denkbar zu machen, nicht im schlechten Sinne utopisch, sondern durchaus realistisch. Nicht wenige historische und ethnologische Beispiele von Gesellschaften werden zitiert, die diese Norm gelebt haben oder ihrer praktischen Verwirklichung zumindest sehr nahegekommen sind. Immer wieder lädt Paige ein, seine Aussagen – seien es seine Hypothesen, seien es seine empirischen Belege – selbst zu prüfen. Da fehlt jede besserwisserische Arroganz, die so oft Weltverbesserer charakterisiert und unerträglich macht. Für fast alle die großen Menschheitsprobleme dekliniert er seine Thesen durch, macht sie plausibel und im wörtlichen Sinne nach-denkenswert. Und das alles ohne pseudo-wissenschaftlichen Jargon in einfacher Sprache und übersichtlich gegliedert.

Nicht zuletzt aber wendet er sich an das Selbstverständnis, das Subjektsein der Politologen, denen er aufgibt, ihre Arbeit, ihren Beruf, ihren professionellen Auftrag selbstkritisch zu reflektieren. Der erschöpft sich nicht in wertfreien Analysen und der Aufbereitung von Herrschaftswissen, sondern die Politologen sind ganz persönlich mitverantwortlich für eine menschenfreundliche Gestaltung der Gesellschaft auf der Basis der „Ehrfurcht vor dem Leben“ (Albert Schweitzer). So wird hier nicht nur eine wissenschaftliche Disziplin, sondern jeder Einzelne ihrer Vertreter freundschaftlich eingeladen, neu nachzudenken über eine, vielleicht sogar die zentrale ethische Leerstelle ihres Faches und wie sie gefüllt werden könnte. Kann es eine schönere Provokation geben? (PK)

Glenn D. Paige: “NONKILLING - Wissenschaft von der nicht tötenden Gesellschaft“, HWK-Verlag, 1. Auflage · Mai 2009, ISBN: 978-3-937245-02-7, Hardcover mit Schutzumschlag, farbig, ca. 200 Seiten, € 19,95.

Online-Flyer Nr. 189 vom 18.03.2009

Druckversion

Kultur und Wissen

Glenn D. Paiges Buch über die nicht tötende Gesellschaft

NONKILLING

Von Ekkehart Krippendorff und Peter Kleinert

Buchtitel – mit einem Porträt von Glenn D. Paige

„Die nicht tötende Gesellschaft ist eine Gemeinschaft von Menschen“ heißt es im ersten Kapitel, „die sich dadurch auszeichnet, dass sie keine Menschen tötet und nicht mit Tötung droht.“ Ein schönes Ideal? Immerhin haben laut Amnesty International zurzeit 134 Staaten und Gebiete die Todesstrafe per Gesetz oder in der Praxis abgeschafft, davon 96 ganz. 1976 waren es erst 16.

Aufforderung zu engagierter Mitarbeit

Skeptikern hält der Koreakriegs-Veteran Paige vor: „So wie die Verfechter und die Kritiker nuklearer Abschreckung in der Lage waren, sich gemeinsam mit der theoretischen und simulierten Erkundung von lokalen und globalen Auswirkungen begrenzter oder umfassender Atomkriege zu beschäftigen, so können sich Nonkilling-Politologen und Gewalt akzeptierende Politologen konstruktiv und kritisch mit den Vorbedingungen, Prozessen und Konsequenzen des Tötens auseinandersetzen, um die Kriterien des globalen Nichttötens zu erkennen beziehungsweise zu verwirklichen.“ Paiges Nonkilling-Buch ist also mehr als nur eine Studie, sondern auch eine Aufforderung zu engagierter Mitarbeit.

Eine Reihe von Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft in vielen Ländern empfiehlt die Lektüre, darunter die Friedensnobelpreisträger Mairead Maguire und Kim Dae Jung, auch die damalige Petra-Kelly-Weggefährtin Eva Quistorp. Und Übersetzer Anis Hamadeh schrieb kurz nach Erscheinen des Originals: „Glenn Paiges Buch erweitert unser Bewusstsein in lebensnotwendigen Fragen. Ich bin seit meinem Zivildienst vor über zwanzig Jahren ein überzeugter Verfechter gewaltloser Politik. Viele Menschen denken, dass Tötungsgewalt funktioniert. Sie übersehen dabei, dass sich unverarbeitete Konflikte fortsetzen und neu entladen. Glenn Paiges Studie zeigt bei allem Engagement eine lang vermisste Nüchternheit hinsichtlich des Schadens, den Tötungsgewalt anrichtet.“ Die Website www.anis-online.de des Anglisten, Linguisten, Islamwissenschaftlers und Künstlers, ist eine Fundgrube für Fragen des Gewaltdiskurses.

Der bekannte deutsche Politologe Professor Ekkehart Krippendorff hat „Nonkilling Global Political Science“ gelesen und sich bereit erklärt, ein Vorwort zur deutschen Fassung beizusteuern: „Paiges Gedanke hat mich beeindruckt und überzeugt, nicht zuletzt weil er einen konkreten Adressaten hat – die Politologen und ihre Disziplin. Wenn ich noch lehrte, würde ich gerne mit Studierenden testen, ob und wie es ankommt.“ Hier sein Geleitwort zur deutschen Ausgabe:

Alle reden vom Neuen Denken – hier ist es. Oder doch jedenfalls ein wichtiger Schritt dahin. Nicht in der Form eines der vielen gut gemeinten Bücher, die unseren Markt überschwemmen – zur Lösung der Umweltprobleme, der Übervölkerung, der Klima-Erwärmung, von Hungersnot und Unterernährung – sondern als eine gezielte, unaufgeregte, bescheiden im Tonfall aber hartnäckig entschieden in der Sache sich zu Wort meldende Provokation. Eine Provokation der Vernunft – aber nun nicht einer der vielen zeit- und ortlosen Rufe hinein in eine anonyme Weltöffentlichkeit, selbstgerecht daherkommend und schon immer wissend, daß niemand auf ihren Sprachgestus des „wir sollten“, „wir müssen“, „es ist notwendig“ usw. hören und reagieren wird, also mit dem Gratismut rhetorischer Radikalität auftretend. Diese Provokation hingegen hat Bodenhaftung, sie weiß, an wen sie sich wendet, wen konkret sie herausfordert, mit wem sie den Dialog sucht – es ist die Politische Wissenschaft.

Und die Herausforderung steckt bereits im programmatischen Titel, der dieser Disziplin einen Paradigmenwechsel empfiehlt, eine theoretische Neu- und Umorientierung mit dem Ziel, Gesellschaftsordnungen denkmöglich zu machen, die das Töten von Menschen grundsätzlich und ohne Wenn und Aber historisch überwunden haben. Eigentlich ein bescheidenes Vorhaben, dieses „Denkmöglich-Machen“, noch gar nicht die Sache selbst. Es ist ein Aufruf zur wissenschaftlichen Anstrengung des ‚Austritts aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit’, die darin besteht, die Annahme einer anthropologisch gegebenen, natürlichen Tötungsbereitschaft des Menschen bisher nicht systematisch und empirisch mit aller dazugehörigen Breitenwirkung hinterfragt und als gesellschaftliches Konstrukt erkannt zu haben und von daher die Notwendigkeit auch einer anderen Politischen Wissenschaft – eben die einer ‚Globalen Politischen Wissenschaft des Nicht-Tötungs-Gebotes’ – zu begründen.

Warum aber ausgerechnet diese akademische Disziplin als Adressat dieses bescheiden-unbescheidenen Appells an die sozialwissenschaftliche Vernunft? Zum einen wird damit daran erinnert, daß diese ein legitimes Kind der Demokratie ist, so wie sie im 5. und 4. vorchristlichen Jahrhundert in den ‚Stadt-Staaten’, den Poleis Griechenlands entdeckt, erfunden und vor allem begründet wurde durch die erste systematische Philosophie: Durch Sokrates/Platon, Aristoteles und die (zu Unrecht schlecht beleumundeten) „Sophisten“, die ersten Lehrer der Kunst der Selbstbestimmung, der Auto-Nomia. Hier wurde die Politische Wissenschaft als Philosophie begründet, als systematisches Fragen nach den Normen des Gemeinwesens, nach Gerechtigkeit, Freiheit, Harmonie, Schönheit, Tugend. Seitdem sie aber in der Renaissance der Stadtrepubliken – u.a. mit dem Namen Machiavelli verbunden – wiederentdeckt wurde, tendierte sie dazu, das akademisch und publizistisch gelehrte Verständnis von Politik zu reduzieren auf Herrschaftswissen und Herrschaftstechniken, auf die Methoden, Instrumente und Gesetzmäßigkeiten der Machtpraxis. In dieser mächtigen Tradition steht die Disziplin bis heute. Und bei der Untersuchung und Analyse von Herrschaftswissen und -techniken ist für normative Bindungen (und damit sind wir beim Thema der Herausforderung) kaum noch Platz mehr.

Nun ist es zwar nicht so, daß diese Wissenschaft, vor allem die des 20. Jahrhunderts, keine Normen kennt – wenngleich normatives sozialwissenschaftliches Denken eher nicht mehr selbstverständlich ist – aber sie werden doch kleingeschrieben. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit werden zwar als „Werte“ hochgehalten – aber ob und wiefern sie das wissenschaftliche Geschäft der Analyse, der Empirie, der Methoden- und Theoriediskussionen inspirieren, das ist eine ganz andere und eher negativ zu beantwortende Frage.

Glenn D. Paiges Provokation erinnert die Politische Wissenschaft nicht nur an ihren normativen Auftrag an sich, sondern er setzt gewissermaßen noch eins drauf indem er zu bedenken gibt, das Nicht-Töten dem ‚klassischen Normenkanon’ hinzuzufügen und damit jenen Paradigmenwechsel, das immer wieder rhetorisch geforderte „Neue Denken“ wenigstens an einem Punkt, in einer Disziplin, mit einem zentralen ethischen Argument antizipatorisch einzuleiten. Wenn es richtig ist, daß die Politische Wissenschaft die Wissenschaft von der Gemeinschaftskunst und nicht zuletzt auch des interkulturellen Zusammenlebens ist, dann ist es nicht nur legitim sondern auch – ohne Illusionen – erfolgversprechend, hier mit der Provokation anzusetzen; es ist ihr archimedischer Punkt. Das 5. Gebot „Du sollst nicht töten“ als globales Ethos der Politik und ihrer wissenschaftlichen Kritik.

Paiges Sprache und Methodik der Argumentation ist geradezu vorbildlich, indem er zwar am Ergebnis seiner Überlegungen keinen Zweifel aufkommen läßt (das Nicht-Töten als sanktionierte Norm würde nicht zuletzt einen ungeheuren kulturellen und materiellen Gewinn für die Gesellschaft erbringen), er aber gleichzeitig argumentativ immer schon eingeht auf die vielen möglichen und legitimen Einwände und Zweifel. Hier spricht kein Dogmatiker, kein blauäugiger Propagandist des Guten, sondern ein im besten Sinne idealistischer Pragmatiker.

Immer wieder verblüffen (und provozieren!) seine Vernunft-Fragen: Wenn das Töten angeblich zur anthropologischen Ausstattung unserer Spezies gehört – warum sind es dann prozentual so verschwindend wenige Menschen, die töten? An der Abschreckung durch eine Todesstrafe oder der Furcht vor Rache kann es nicht liegen. Versuchen wir selbst, darüber nachzudenken. Und Paige macht auch Mut durch den Hinweis auf die eindrucksvolle Ahnengalerie großer Pazifisten: Wenn sie historisch möglich waren auf der Bühne der Politik und des Geistes, dann dürfen wir hoffen, dann ist die Möglichkeit nicht-tötende Gesellschaften wenigstens denkbar zu machen, nicht im schlechten Sinne utopisch, sondern durchaus realistisch. Nicht wenige historische und ethnologische Beispiele von Gesellschaften werden zitiert, die diese Norm gelebt haben oder ihrer praktischen Verwirklichung zumindest sehr nahegekommen sind. Immer wieder lädt Paige ein, seine Aussagen – seien es seine Hypothesen, seien es seine empirischen Belege – selbst zu prüfen. Da fehlt jede besserwisserische Arroganz, die so oft Weltverbesserer charakterisiert und unerträglich macht. Für fast alle die großen Menschheitsprobleme dekliniert er seine Thesen durch, macht sie plausibel und im wörtlichen Sinne nach-denkenswert. Und das alles ohne pseudo-wissenschaftlichen Jargon in einfacher Sprache und übersichtlich gegliedert.

Nicht zuletzt aber wendet er sich an das Selbstverständnis, das Subjektsein der Politologen, denen er aufgibt, ihre Arbeit, ihren Beruf, ihren professionellen Auftrag selbstkritisch zu reflektieren. Der erschöpft sich nicht in wertfreien Analysen und der Aufbereitung von Herrschaftswissen, sondern die Politologen sind ganz persönlich mitverantwortlich für eine menschenfreundliche Gestaltung der Gesellschaft auf der Basis der „Ehrfurcht vor dem Leben“ (Albert Schweitzer). So wird hier nicht nur eine wissenschaftliche Disziplin, sondern jeder Einzelne ihrer Vertreter freundschaftlich eingeladen, neu nachzudenken über eine, vielleicht sogar die zentrale ethische Leerstelle ihres Faches und wie sie gefüllt werden könnte. Kann es eine schönere Provokation geben? (PK)

Glenn D. Paige: “NONKILLING - Wissenschaft von der nicht tötenden Gesellschaft“, HWK-Verlag, 1. Auflage · Mai 2009, ISBN: 978-3-937245-02-7, Hardcover mit Schutzumschlag, farbig, ca. 200 Seiten, € 19,95.

Online-Flyer Nr. 189 vom 18.03.2009

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE