SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Literatur

Auszug aus dem Roman

Vom letzten Tag ein Stück (3)

Von Ute Bales

Im Roman "Vom letzten Tag ein Stück" von Ute Bales geht es ums Fortgehen und Bleiben und um den Verlust der einzigartigen Vulkanlandschaft der Eifel. Seit Jahrtausenden prägen Vulkane und Maare das Landschaftsbild der Vulkaneifel. Gesteinsabbau hat es dort immer gegeben. Der frühere Abbau, z.B. mit Pferdefuhrwerken, ist allerdings mit dem Ausmaß des heutigen Abbaus durch Sprengungen und tonnenschwere Bagger nicht zu vergleichen. Ziel ist es, Lava, Basalt und Bims in immer größeren Mengen und in immer schnellerem Tempo u.a. als Baustoffe für den Straßenbau zu gewinnen. Die Gesteine werden zu billigen Preisen in die ganze Welt verschifft. Durch den intensiven Abbau der letzten Jahrzehnte ist das Landschaftsbild vielerorts erheblich gestört. Millionen Tonnen Lava und Basalt werden jährlich in der Eifel abgebaggert. Kaum einer der Vulkane in der Region zeigt sich ohne Beschädigung. Bis Mitte dieses Jahrhunderts werden 40 bis 50 Vulkankegel komplett verschwunden sein bzw. mit minderwertigem Bauschutt wieder aufgefüllt. Zurück bleiben riesige Krater in einer ausgeschlachteten Landschaft. Eine Reduzierung der Abbauflächen ist nicht absehbar. Die Belastung für die Landschaft ist extrem. Die Berge sind gigantische Wasserspeicher. Der Abbau gefährdet nicht nur die berühmten Mineralwasserquellen, sondern auch das Trinkwasser. Tiere, Insekten und Vögel verlieren ihre Lebensgrundlage. Naturschützer und Wissenschaftler befürchten dramatische Auswirkungen auf das Klima. Die Tourismusbranche sieht sich in ihrer Existenz gefährdet. Die Menschen verlieren ihre Heimat, ihre Identität, ihre Geschichte. Die NRhZ bringt Auszüge aus dem Roman. Nachfolgend Auszug 3:

Im Roman "Vom letzten Tag ein Stück" von Ute Bales geht es ums Fortgehen und Bleiben und um den Verlust der einzigartigen Vulkanlandschaft der Eifel. Seit Jahrtausenden prägen Vulkane und Maare das Landschaftsbild der Vulkaneifel. Gesteinsabbau hat es dort immer gegeben. Der frühere Abbau, z.B. mit Pferdefuhrwerken, ist allerdings mit dem Ausmaß des heutigen Abbaus durch Sprengungen und tonnenschwere Bagger nicht zu vergleichen. Ziel ist es, Lava, Basalt und Bims in immer größeren Mengen und in immer schnellerem Tempo u.a. als Baustoffe für den Straßenbau zu gewinnen. Die Gesteine werden zu billigen Preisen in die ganze Welt verschifft. Durch den intensiven Abbau der letzten Jahrzehnte ist das Landschaftsbild vielerorts erheblich gestört. Millionen Tonnen Lava und Basalt werden jährlich in der Eifel abgebaggert. Kaum einer der Vulkane in der Region zeigt sich ohne Beschädigung. Bis Mitte dieses Jahrhunderts werden 40 bis 50 Vulkankegel komplett verschwunden sein bzw. mit minderwertigem Bauschutt wieder aufgefüllt. Zurück bleiben riesige Krater in einer ausgeschlachteten Landschaft. Eine Reduzierung der Abbauflächen ist nicht absehbar. Die Belastung für die Landschaft ist extrem. Die Berge sind gigantische Wasserspeicher. Der Abbau gefährdet nicht nur die berühmten Mineralwasserquellen, sondern auch das Trinkwasser. Tiere, Insekten und Vögel verlieren ihre Lebensgrundlage. Naturschützer und Wissenschaftler befürchten dramatische Auswirkungen auf das Klima. Die Tourismusbranche sieht sich in ihrer Existenz gefährdet. Die Menschen verlieren ihre Heimat, ihre Identität, ihre Geschichte. Die NRhZ bringt Auszüge aus dem Roman. Nachfolgend Auszug 3:

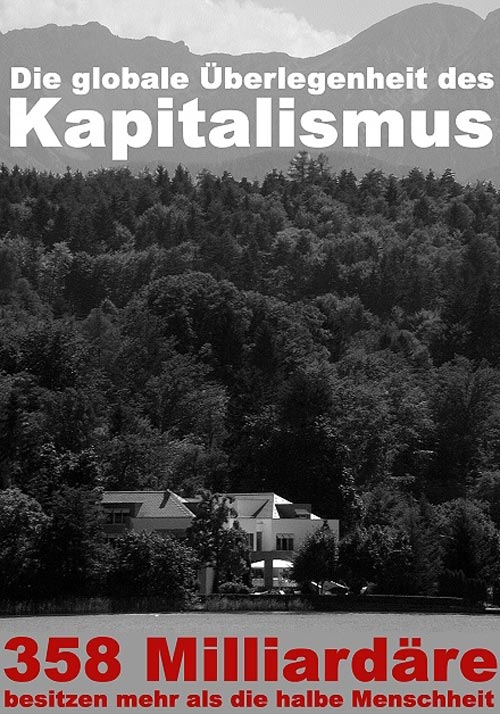

Abbau der Vulkaneifel (Foto: arbeiterfotografie.com)

Es mag Anfang November gewesen sein, da beschwor mich Bertram heimzukommen. Er bot mir sogar an, mich abzuholen, was dann aber doch nicht klappte, weil irgendetwas mit seinem VW Bus nicht stimmte.

Ich fuhr erst Wochen später, weil ich anderes zu tun hatte und Bertram zeigte mir sein beleidigtes Gesicht. Er warf mir vor, gleichgültig zu sein und nur die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen. Dabei ginge es ums Ganze, um unsere Heimat, um uns.

Es dauerte, bis ich ihn beruhigen konnte und er wieder normal wurde.

Erst dann war er bereit, mir zu zeigen, was ihn beschäftigte.

Wir gingen die Straße entlang der Fichtenschonung, dann querfeldein über die Wiesen. Es war ein trüber Tag. Die Bäume waren schon kahl, Nebelfetzen schleierten herab, klebten weiß an den Hängen, versammelten sich in den Baumkronen und zogen von dort, wie Gespenster, verstohlen ins Tal. Die Luft war kalt und die Erde roch schon, als sei sie mit Frost überzogen. Hecken und Sträucher schoben sich dunkel in die grau gestaffelten Wolken, die fahl waren und sich nur langsam bewegten. Wind kam auf, aus dem Geniesel wurden Schneeflocken, die sich vom Horizont her näherten wie Insektenschwärme, bald aber wieder nachließen und sich in Regen verwandelten. Wir waren allein auf der Straße. Die Jacke, die ich trug, war zu dünn und ich wäre gerne umgekehrt, wollte aber nichts sagen. Ich zog den Reißverschluss ganz nach oben und blies mir in die Hände, während Bertram von einer Unterschriftenliste redete, die Zeit gekostet und nichts gebracht hätte, so wie all die anderen unnützen Absprachen und das endlose Gelaber.

Der kalte Regen biss ins Gesicht. Verhangen war der Blick in Richtung Berg. Gerne hätte ich mit Bertram bei der Fichtenschonung ein Feuer gemacht, so wie früher, und mich gewärmt; aber auch davon sagte ich nichts.

Bertram erzählte mir, dass es eine riesige Demo am Berg gegeben hatte. „Das halbe Dorf war auf den Beinen. Ein Biologe hat eine Ansprache gehalten. Laut war es, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Plakate haben sie in den Himmel gestreckt: Die Berge gehören uns! Finger weg von unseren Bergen! Die Berge sind unsere Zukunft! Und so weiter. Angst hatten sie um den Berg, ja klar, jetzt, wo sie spüren, dass wir ihn wirklich verlieren. Am Ende haben sie dann Kölsche Schlager gesungen.“ Bertram lachte und sang: „Wir lassen die Berg‘ in der Eifel, denn da gehörn sie hin, wat solln die denn woanders, dat hätt doch keene Sinn …“ Sein Singen war irgendwie schwungvoll und ich war an den Karneval erinnert. Wir lachten beide. „Gut“, sagte ich, „das ist doch alles wirklich gut.“ Aber sofort war Bertram wieder skeptisch. „Nichts ist gut. Wir müssen abwarten. Aber nein, das hilft auch nicht. Abwarten hilft nie. Es ist zu spät. Viel zu spät.“

Von der Schonung sah der Berg aus wie immer. Unverändert die Felsenkulisse. Bertram bemerkte meinen Blick. „Das ist es ja! Vom Dorf aus sieht man nicht, was hier wirklich passiert. Eine glatte Täuschung. Die Felsen sind ein Alibi. Aber hinter den Felsen ist nichts, gar nichts mehr.“ Er erzählte mir, was er alles unternommen, mit wem er gesprochen hatte und wie gemein er behandelt worden war, zeigte mit dem Finger auf die Ackerterrassen des Berges unterhalb der Felsen. „Die Terrassen haben Jahrtausende auf dem Rücken. Stammen noch von den Römern.“ Ich wusste, dass die Römer in nächster Nähe gesiedelt, aber nicht, dass sie unseren Berg genutzt hatten. „Aber das wäre doch was Historisches“, gab ich zu bedenken. „Vielleicht könnte man damit …“ Bertram unterbrach mich. „Nein, kann man nicht. Die Terrassen sind typisch für die Gegend. Es gibt viele davon. Also nichts, weswegen der Berg geschützt werden müsste.“ Ich betrachtete die Kaskaden von Terrassen, die langen, schmalen Felder, die immer noch gut sichtbar waren. Die Römer mussten, um die Ackerflächen des Berges zu nutzen, dem Berg Steine und Erdreich entnommen und vorne, an den Ackerrändern wieder aufgeschüttet haben, um die Landschaft so zu gestalten, wie sie jetzt vor uns lag. Ich stellte mir vor, wie sie mit ihren antiken Ochsenpflügen lange Furchen gezogen und Gerste ausgesät hatten. Furche um Furche. Immer eine Spur. Waren es wirklich Ochsengespanne oder eher Pflüge, die sie selbst schieben mussten? Bertram unterbrach meine Gedanken. „Es ging ums Überleben. Sie haben jeden Quadratmeter genutzt. Eine ganze andere Ackerkultur war das.“

Wir schlüpften unter einem Zaun durch. Bewegungslos standen Kühe unter kahlen Bäumen, sahen uns mit entrückten Augen an und stießen Atemdampf aus ihren Nüstern. Bertram wies mit dem Kinn auf die Weiden. „Hier rasten die Haolegäns* (Kraniche). Seit Jahrhunderten. Immer hier, an der gleichen Stelle. Bloß dieses Mal …“ Er hatte wieder diesen fordernden Blick. Ich zuckte mit den Schultern. „Was war dieses Mal?“ Er sah mich eindringlich an. „Sonst waren es immer mehrere tausend Vögel. Auch mehrere Schwärme.“ Er kramte seinen Tabakbeutel aus der Jacke und wollte sich eine Zigarette anstecken. Das Streichholz ging sofort wieder aus. Er machte einen zweiten Versuch, hielt die Hand vor die Flamme und zog. „Die Vögel orientieren sich am Magnetfeld der Erde und an den Sternen. Wahrscheinlich stimmt was mit dem Magnetfeld nicht mehr. Kein Mensch weiß, woran das liegt. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass die Berge geplündert werden. Überhaupt, dass die Erde geplündert wird. Das verändert doch was! Das muss doch was verändern!“ Jetzt schnaufte er fast. „Es waren nur etwa hundert Tiere, die versucht haben zu landen. Einige sind gegen Bäume geprallt, andere auf Straßen gelandet und von Autos überfahren worden. Es war ein furchtbares Geschrei in der Luft. Anders als sonst.“ „Von oben sehen die nassen Straßen vielleicht aus wie Seen oder Teiche“, gab ich zu bedenken, aber Bertram verzog den Mund. „Das mag sein, aber da war noch was anderes. Der Schwarm kreiste und kreiste. Fast die ganze Nacht. Irgendwann sind sie dann runter, waren total erschöpft und sind trotzdem nur ganz kurz geblieben. Da stimmt was nicht.“ Bertram sah wieder so alt aus. Er hielt seine Zigarette so, dass mir der Rauch in die Augen zog. „Was sagst du dazu?“, fragte er, „was meinst du? Das ist doch alles nicht mehr normal. Wir machen alles kaputt. Es fängt an mit den Schwächsten, mit denen, die sich nicht wehren können. Tiere und Pflanzen. Wir glauben, dass wir überall das Kommando haben, über alles bestimmen können. Dabei ist es so, dass Bäume, Berge und Landschaften den Ton angeben, uns ernähren, uns Wetter und Luft geben.“ Wir gingen ein Stück, bevor er sagte: „Ich glaube nicht, dass es irgendwo auf der Welt einen Menschen gibt, der etwas wirklich Ehrliches und Einfaches tut, ohne gleich an sich selbst zu denken. Dazu müsste man ihm wahrscheinlich alle gewohnten Vorstellungen herausquetschen … “ „Doch, in der Kunst. Da gibt es das“, warf ich ein, „Kunst muss uneigennützig sein, sonst ist es nichts damit.“ „Ja, aber wie viele wirklich uneigennützige Künstler gibt es?“ Bertram zertrat seinen Zigarettenstummel auf dem Gras und kam auf die Kraniche zurück. „Hier haben sie Rast gemacht. Genau hier.“

Wir mochten die Kraniche. Es war jedes Mal ein feierliches Gefühl, wenn sie mit ihrem Trompeten über unser Dorf zogen. Im Gegensatz zu uns waren sie Kosmopoliten. Sie frühstückten in Afrika, kannten Zebras und Elefanten, badeten in der Bucht von Genua und ruhten sich an unserem Berg aus. Als Kinder hatten wir versucht, ihnen näher zu kommen, aber immer, wenn wir in den frühesten Morgenstunden zum Berg aufbrachen, um sie zu sehen, waren sie schon fort. „Glück sollen sie bringen“, sagte ich, dachte an Schillers Kraniche des Ibykus und sagte einen Vers auf: „Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn, die fernhin nach des Südens Wärme in graulichtem Geschwader ziehn …“ Bertram fuhr mich an: „Glück brauchen sie selbst. Sag doch, würdest du, wenn du ein Kranich wärst, versuchen, den Menschen Glück zu bringen?“ Ich dachte nach. „Kommt drauf an. Leuten wie dir schon.“

Wir gingen Richtung Sandberg. Der mit Regen vermischte Schnee kroch mir unter die Jacke. Ich zog den Kragen meines Pullovers bis zum Mund. Meine Haut war fast taub. Von Bertrams Mütze tropfte es. „Jetzt wirst du sehen“, sagte er und ich ahnte nichts Gutes.

Auf dem Sandberg war das Abbaugelände mit rotweißen Plastikbändern abgesteckt, die an Absperrpfosten befestigt waren. Bertram hob das Band und wir schlüpften durch. Ein Bagger stand mit abgelassener Schaufel. Daneben ein Förderband. Eine Krähe fiel mir auf. Sie hockte auf dem steinigen Aushub, schreckte auf, als sie uns bemerkte, hopste in unserer Richtung, legte plötzlich ein paar Stottertakte ein, stutzte, machte einen Hüpfer zur Seite, reckte den Hals und schrie uns an. Als ob sie etwas verteidigen wollte.

Dann sah ich es. Die Höhlen waren weg. Die Höhlen, in denen die Neandertaler gehockt und das Mammutfleisch verzehrt hatten. Die Höhlen, die jedem, der in unserem Dorf gewohnt hatte, vertraut waren. Die Höhlen, die Tausende von Jahren auf dem Rücken hatten und älter waren als alles, was wir kannten. Unsere Höhlen, die uns Kindern gehört hatten. Die Höhlen, in denen wir wie Wilde gelebt und uns eins gefühlt hatten mit Wind und Wetter.

Wir waren die Letzten.

Wo früher die Höhlen waren, war jetzt nichts mehr, nur noch nackte, braune Erde. Sie waren weg. Einfach weg. Spurlos. Als hätte es sie nie gegeben. Die Erde lag aufgerissen, riesige Löcher waren entstanden, vor uns lag eine Ruinenlandschaft.

Ob Steine eine Seele haben? Das fragt man sich in solchen Momenten. Vielleicht haben sie Laute von sich gegeben? Aber nein, Steine können doch nicht schreien. Oder doch? Vielleicht schreien sie auf Frequenzen, die wir nicht hören können.

„Ich hab alles versucht“, flüsterte Bertram und legte den Arm um mich, „ich war hier. Mit zwei anderen. Wir waren bereit, als sie kamen. Aber was können drei Mann schon ausrichten?“ Er sah plötzlich so einsam aus. „Bald wird keiner mehr was davon wissen“, sagte er, und es klang wie eine Prophezeiung, als er hinzufügte: „Aber die Erde vergisst nicht.“

Dann kniete er sich auf den nassen Boden und zog die Mütze vom Kopf. Regen tropfte ihm ins Haar, ein Tropfen, noch einer, wieder einer, immer mehr. Die Tropfen blieben kurz hängen, drehten sich, liefen die Haare hinab, zogen sie mit ihrem Gewicht nach unten, bis sie sich anlegten und strähnig wurden. „So ein Berg“, sagte er, „das muss einfach klar sein, darf nicht einem gehören, auch nicht allen, sondern – niemandem.“

Ute Bales: "Vom letzten Tag ein Stück"

Gebunden, Schutzumschlag, 246 Seiten, ISBN 978-3-89801-442-7, 19,80 Euro

Siehe auch:

Roman-Auszug 1:

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27663

Roman-Auszug 2:

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27730

Online-Flyer Nr. 779 vom 27.10.2021

Druckversion

Literatur

Auszug aus dem Roman

Vom letzten Tag ein Stück (3)

Von Ute Bales

Im Roman "Vom letzten Tag ein Stück" von Ute Bales geht es ums Fortgehen und Bleiben und um den Verlust der einzigartigen Vulkanlandschaft der Eifel. Seit Jahrtausenden prägen Vulkane und Maare das Landschaftsbild der Vulkaneifel. Gesteinsabbau hat es dort immer gegeben. Der frühere Abbau, z.B. mit Pferdefuhrwerken, ist allerdings mit dem Ausmaß des heutigen Abbaus durch Sprengungen und tonnenschwere Bagger nicht zu vergleichen. Ziel ist es, Lava, Basalt und Bims in immer größeren Mengen und in immer schnellerem Tempo u.a. als Baustoffe für den Straßenbau zu gewinnen. Die Gesteine werden zu billigen Preisen in die ganze Welt verschifft. Durch den intensiven Abbau der letzten Jahrzehnte ist das Landschaftsbild vielerorts erheblich gestört. Millionen Tonnen Lava und Basalt werden jährlich in der Eifel abgebaggert. Kaum einer der Vulkane in der Region zeigt sich ohne Beschädigung. Bis Mitte dieses Jahrhunderts werden 40 bis 50 Vulkankegel komplett verschwunden sein bzw. mit minderwertigem Bauschutt wieder aufgefüllt. Zurück bleiben riesige Krater in einer ausgeschlachteten Landschaft. Eine Reduzierung der Abbauflächen ist nicht absehbar. Die Belastung für die Landschaft ist extrem. Die Berge sind gigantische Wasserspeicher. Der Abbau gefährdet nicht nur die berühmten Mineralwasserquellen, sondern auch das Trinkwasser. Tiere, Insekten und Vögel verlieren ihre Lebensgrundlage. Naturschützer und Wissenschaftler befürchten dramatische Auswirkungen auf das Klima. Die Tourismusbranche sieht sich in ihrer Existenz gefährdet. Die Menschen verlieren ihre Heimat, ihre Identität, ihre Geschichte. Die NRhZ bringt Auszüge aus dem Roman. Nachfolgend Auszug 3:

Im Roman "Vom letzten Tag ein Stück" von Ute Bales geht es ums Fortgehen und Bleiben und um den Verlust der einzigartigen Vulkanlandschaft der Eifel. Seit Jahrtausenden prägen Vulkane und Maare das Landschaftsbild der Vulkaneifel. Gesteinsabbau hat es dort immer gegeben. Der frühere Abbau, z.B. mit Pferdefuhrwerken, ist allerdings mit dem Ausmaß des heutigen Abbaus durch Sprengungen und tonnenschwere Bagger nicht zu vergleichen. Ziel ist es, Lava, Basalt und Bims in immer größeren Mengen und in immer schnellerem Tempo u.a. als Baustoffe für den Straßenbau zu gewinnen. Die Gesteine werden zu billigen Preisen in die ganze Welt verschifft. Durch den intensiven Abbau der letzten Jahrzehnte ist das Landschaftsbild vielerorts erheblich gestört. Millionen Tonnen Lava und Basalt werden jährlich in der Eifel abgebaggert. Kaum einer der Vulkane in der Region zeigt sich ohne Beschädigung. Bis Mitte dieses Jahrhunderts werden 40 bis 50 Vulkankegel komplett verschwunden sein bzw. mit minderwertigem Bauschutt wieder aufgefüllt. Zurück bleiben riesige Krater in einer ausgeschlachteten Landschaft. Eine Reduzierung der Abbauflächen ist nicht absehbar. Die Belastung für die Landschaft ist extrem. Die Berge sind gigantische Wasserspeicher. Der Abbau gefährdet nicht nur die berühmten Mineralwasserquellen, sondern auch das Trinkwasser. Tiere, Insekten und Vögel verlieren ihre Lebensgrundlage. Naturschützer und Wissenschaftler befürchten dramatische Auswirkungen auf das Klima. Die Tourismusbranche sieht sich in ihrer Existenz gefährdet. Die Menschen verlieren ihre Heimat, ihre Identität, ihre Geschichte. Die NRhZ bringt Auszüge aus dem Roman. Nachfolgend Auszug 3:

Abbau der Vulkaneifel (Foto: arbeiterfotografie.com)

Es mag Anfang November gewesen sein, da beschwor mich Bertram heimzukommen. Er bot mir sogar an, mich abzuholen, was dann aber doch nicht klappte, weil irgendetwas mit seinem VW Bus nicht stimmte.

Ich fuhr erst Wochen später, weil ich anderes zu tun hatte und Bertram zeigte mir sein beleidigtes Gesicht. Er warf mir vor, gleichgültig zu sein und nur die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen. Dabei ginge es ums Ganze, um unsere Heimat, um uns.

Es dauerte, bis ich ihn beruhigen konnte und er wieder normal wurde.

Erst dann war er bereit, mir zu zeigen, was ihn beschäftigte.

Wir gingen die Straße entlang der Fichtenschonung, dann querfeldein über die Wiesen. Es war ein trüber Tag. Die Bäume waren schon kahl, Nebelfetzen schleierten herab, klebten weiß an den Hängen, versammelten sich in den Baumkronen und zogen von dort, wie Gespenster, verstohlen ins Tal. Die Luft war kalt und die Erde roch schon, als sei sie mit Frost überzogen. Hecken und Sträucher schoben sich dunkel in die grau gestaffelten Wolken, die fahl waren und sich nur langsam bewegten. Wind kam auf, aus dem Geniesel wurden Schneeflocken, die sich vom Horizont her näherten wie Insektenschwärme, bald aber wieder nachließen und sich in Regen verwandelten. Wir waren allein auf der Straße. Die Jacke, die ich trug, war zu dünn und ich wäre gerne umgekehrt, wollte aber nichts sagen. Ich zog den Reißverschluss ganz nach oben und blies mir in die Hände, während Bertram von einer Unterschriftenliste redete, die Zeit gekostet und nichts gebracht hätte, so wie all die anderen unnützen Absprachen und das endlose Gelaber.

Der kalte Regen biss ins Gesicht. Verhangen war der Blick in Richtung Berg. Gerne hätte ich mit Bertram bei der Fichtenschonung ein Feuer gemacht, so wie früher, und mich gewärmt; aber auch davon sagte ich nichts.

Bertram erzählte mir, dass es eine riesige Demo am Berg gegeben hatte. „Das halbe Dorf war auf den Beinen. Ein Biologe hat eine Ansprache gehalten. Laut war es, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Plakate haben sie in den Himmel gestreckt: Die Berge gehören uns! Finger weg von unseren Bergen! Die Berge sind unsere Zukunft! Und so weiter. Angst hatten sie um den Berg, ja klar, jetzt, wo sie spüren, dass wir ihn wirklich verlieren. Am Ende haben sie dann Kölsche Schlager gesungen.“ Bertram lachte und sang: „Wir lassen die Berg‘ in der Eifel, denn da gehörn sie hin, wat solln die denn woanders, dat hätt doch keene Sinn …“ Sein Singen war irgendwie schwungvoll und ich war an den Karneval erinnert. Wir lachten beide. „Gut“, sagte ich, „das ist doch alles wirklich gut.“ Aber sofort war Bertram wieder skeptisch. „Nichts ist gut. Wir müssen abwarten. Aber nein, das hilft auch nicht. Abwarten hilft nie. Es ist zu spät. Viel zu spät.“

Von der Schonung sah der Berg aus wie immer. Unverändert die Felsenkulisse. Bertram bemerkte meinen Blick. „Das ist es ja! Vom Dorf aus sieht man nicht, was hier wirklich passiert. Eine glatte Täuschung. Die Felsen sind ein Alibi. Aber hinter den Felsen ist nichts, gar nichts mehr.“ Er erzählte mir, was er alles unternommen, mit wem er gesprochen hatte und wie gemein er behandelt worden war, zeigte mit dem Finger auf die Ackerterrassen des Berges unterhalb der Felsen. „Die Terrassen haben Jahrtausende auf dem Rücken. Stammen noch von den Römern.“ Ich wusste, dass die Römer in nächster Nähe gesiedelt, aber nicht, dass sie unseren Berg genutzt hatten. „Aber das wäre doch was Historisches“, gab ich zu bedenken. „Vielleicht könnte man damit …“ Bertram unterbrach mich. „Nein, kann man nicht. Die Terrassen sind typisch für die Gegend. Es gibt viele davon. Also nichts, weswegen der Berg geschützt werden müsste.“ Ich betrachtete die Kaskaden von Terrassen, die langen, schmalen Felder, die immer noch gut sichtbar waren. Die Römer mussten, um die Ackerflächen des Berges zu nutzen, dem Berg Steine und Erdreich entnommen und vorne, an den Ackerrändern wieder aufgeschüttet haben, um die Landschaft so zu gestalten, wie sie jetzt vor uns lag. Ich stellte mir vor, wie sie mit ihren antiken Ochsenpflügen lange Furchen gezogen und Gerste ausgesät hatten. Furche um Furche. Immer eine Spur. Waren es wirklich Ochsengespanne oder eher Pflüge, die sie selbst schieben mussten? Bertram unterbrach meine Gedanken. „Es ging ums Überleben. Sie haben jeden Quadratmeter genutzt. Eine ganze andere Ackerkultur war das.“

Wir schlüpften unter einem Zaun durch. Bewegungslos standen Kühe unter kahlen Bäumen, sahen uns mit entrückten Augen an und stießen Atemdampf aus ihren Nüstern. Bertram wies mit dem Kinn auf die Weiden. „Hier rasten die Haolegäns* (Kraniche). Seit Jahrhunderten. Immer hier, an der gleichen Stelle. Bloß dieses Mal …“ Er hatte wieder diesen fordernden Blick. Ich zuckte mit den Schultern. „Was war dieses Mal?“ Er sah mich eindringlich an. „Sonst waren es immer mehrere tausend Vögel. Auch mehrere Schwärme.“ Er kramte seinen Tabakbeutel aus der Jacke und wollte sich eine Zigarette anstecken. Das Streichholz ging sofort wieder aus. Er machte einen zweiten Versuch, hielt die Hand vor die Flamme und zog. „Die Vögel orientieren sich am Magnetfeld der Erde und an den Sternen. Wahrscheinlich stimmt was mit dem Magnetfeld nicht mehr. Kein Mensch weiß, woran das liegt. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass die Berge geplündert werden. Überhaupt, dass die Erde geplündert wird. Das verändert doch was! Das muss doch was verändern!“ Jetzt schnaufte er fast. „Es waren nur etwa hundert Tiere, die versucht haben zu landen. Einige sind gegen Bäume geprallt, andere auf Straßen gelandet und von Autos überfahren worden. Es war ein furchtbares Geschrei in der Luft. Anders als sonst.“ „Von oben sehen die nassen Straßen vielleicht aus wie Seen oder Teiche“, gab ich zu bedenken, aber Bertram verzog den Mund. „Das mag sein, aber da war noch was anderes. Der Schwarm kreiste und kreiste. Fast die ganze Nacht. Irgendwann sind sie dann runter, waren total erschöpft und sind trotzdem nur ganz kurz geblieben. Da stimmt was nicht.“ Bertram sah wieder so alt aus. Er hielt seine Zigarette so, dass mir der Rauch in die Augen zog. „Was sagst du dazu?“, fragte er, „was meinst du? Das ist doch alles nicht mehr normal. Wir machen alles kaputt. Es fängt an mit den Schwächsten, mit denen, die sich nicht wehren können. Tiere und Pflanzen. Wir glauben, dass wir überall das Kommando haben, über alles bestimmen können. Dabei ist es so, dass Bäume, Berge und Landschaften den Ton angeben, uns ernähren, uns Wetter und Luft geben.“ Wir gingen ein Stück, bevor er sagte: „Ich glaube nicht, dass es irgendwo auf der Welt einen Menschen gibt, der etwas wirklich Ehrliches und Einfaches tut, ohne gleich an sich selbst zu denken. Dazu müsste man ihm wahrscheinlich alle gewohnten Vorstellungen herausquetschen … “ „Doch, in der Kunst. Da gibt es das“, warf ich ein, „Kunst muss uneigennützig sein, sonst ist es nichts damit.“ „Ja, aber wie viele wirklich uneigennützige Künstler gibt es?“ Bertram zertrat seinen Zigarettenstummel auf dem Gras und kam auf die Kraniche zurück. „Hier haben sie Rast gemacht. Genau hier.“

Wir mochten die Kraniche. Es war jedes Mal ein feierliches Gefühl, wenn sie mit ihrem Trompeten über unser Dorf zogen. Im Gegensatz zu uns waren sie Kosmopoliten. Sie frühstückten in Afrika, kannten Zebras und Elefanten, badeten in der Bucht von Genua und ruhten sich an unserem Berg aus. Als Kinder hatten wir versucht, ihnen näher zu kommen, aber immer, wenn wir in den frühesten Morgenstunden zum Berg aufbrachen, um sie zu sehen, waren sie schon fort. „Glück sollen sie bringen“, sagte ich, dachte an Schillers Kraniche des Ibykus und sagte einen Vers auf: „Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme von Kranichen begleiten ihn, die fernhin nach des Südens Wärme in graulichtem Geschwader ziehn …“ Bertram fuhr mich an: „Glück brauchen sie selbst. Sag doch, würdest du, wenn du ein Kranich wärst, versuchen, den Menschen Glück zu bringen?“ Ich dachte nach. „Kommt drauf an. Leuten wie dir schon.“

Wir gingen Richtung Sandberg. Der mit Regen vermischte Schnee kroch mir unter die Jacke. Ich zog den Kragen meines Pullovers bis zum Mund. Meine Haut war fast taub. Von Bertrams Mütze tropfte es. „Jetzt wirst du sehen“, sagte er und ich ahnte nichts Gutes.

Auf dem Sandberg war das Abbaugelände mit rotweißen Plastikbändern abgesteckt, die an Absperrpfosten befestigt waren. Bertram hob das Band und wir schlüpften durch. Ein Bagger stand mit abgelassener Schaufel. Daneben ein Förderband. Eine Krähe fiel mir auf. Sie hockte auf dem steinigen Aushub, schreckte auf, als sie uns bemerkte, hopste in unserer Richtung, legte plötzlich ein paar Stottertakte ein, stutzte, machte einen Hüpfer zur Seite, reckte den Hals und schrie uns an. Als ob sie etwas verteidigen wollte.

Dann sah ich es. Die Höhlen waren weg. Die Höhlen, in denen die Neandertaler gehockt und das Mammutfleisch verzehrt hatten. Die Höhlen, die jedem, der in unserem Dorf gewohnt hatte, vertraut waren. Die Höhlen, die Tausende von Jahren auf dem Rücken hatten und älter waren als alles, was wir kannten. Unsere Höhlen, die uns Kindern gehört hatten. Die Höhlen, in denen wir wie Wilde gelebt und uns eins gefühlt hatten mit Wind und Wetter.

Wir waren die Letzten.

Wo früher die Höhlen waren, war jetzt nichts mehr, nur noch nackte, braune Erde. Sie waren weg. Einfach weg. Spurlos. Als hätte es sie nie gegeben. Die Erde lag aufgerissen, riesige Löcher waren entstanden, vor uns lag eine Ruinenlandschaft.

Ob Steine eine Seele haben? Das fragt man sich in solchen Momenten. Vielleicht haben sie Laute von sich gegeben? Aber nein, Steine können doch nicht schreien. Oder doch? Vielleicht schreien sie auf Frequenzen, die wir nicht hören können.

„Ich hab alles versucht“, flüsterte Bertram und legte den Arm um mich, „ich war hier. Mit zwei anderen. Wir waren bereit, als sie kamen. Aber was können drei Mann schon ausrichten?“ Er sah plötzlich so einsam aus. „Bald wird keiner mehr was davon wissen“, sagte er, und es klang wie eine Prophezeiung, als er hinzufügte: „Aber die Erde vergisst nicht.“

Dann kniete er sich auf den nassen Boden und zog die Mütze vom Kopf. Regen tropfte ihm ins Haar, ein Tropfen, noch einer, wieder einer, immer mehr. Die Tropfen blieben kurz hängen, drehten sich, liefen die Haare hinab, zogen sie mit ihrem Gewicht nach unten, bis sie sich anlegten und strähnig wurden. „So ein Berg“, sagte er, „das muss einfach klar sein, darf nicht einem gehören, auch nicht allen, sondern – niemandem.“

Ute Bales: "Vom letzten Tag ein Stück"

Gebunden, Schutzumschlag, 246 Seiten, ISBN 978-3-89801-442-7, 19,80 Euro

Siehe auch:

Roman-Auszug 1:

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27663

Roman-Auszug 2:

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27730

Online-Flyer Nr. 779 vom 27.10.2021

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE