SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Literatur

Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 3

"Niemandsland"

von Wolfgang Bittner

An manchen Tagen lebt es sich leicht. Der Kopf ist klar, wie der Himmel, und der Körper schmerzfrei. Ganz still ist das Haus. Nur manchmal dringen vom Garten herauf die hellen Stimmen der Kinder, das bedeutet, ich bin nicht allein. So, stelle ich mir vor, müßte alles verharren. Aber sofort weiß ich wieder, daß dieses Glücksgefühl nicht von Dauer ist. Ich gehe die Treppe hinunter und setze mich auf die Terrasse. Der Tee ist schon fertig, der Tisch gedeckt, es gibt Rhabarberkuchen. "Wie schön", sage ich, und Ruth legt ihre Hand auf meine. Später kommen die Kinder hinter dem Zaun mit erhitzten Gesichtern und leuchtenden Augen auf ihren Fahrrädern vorbei wie Schwalben, die einen sonnigen Tag versprechen. So und nicht anders. Darüber zu sprechen, fällt schwer.

Am späten Nachmittag fahren wir zu Max und Renate, die draußen ein Gartenhaus haben. Sie sind beide Lehrer und wohnen eigentlich in der Stadt. Vor einigen Jahren kauften sie sich eine alte Kiesgrube mit der angrenzenden Weide und legten einen Garten an. Jetzt ist das Grundstück kaum wiederzuerkennen. Auf dem unbefestigten Feldweg hinter dem Dorf fahren wir vorbei an braungefleckten Kühen, neben den vier riesigen Eichen durch das Tor. Rundherum Kiefern, Fichten, Pappeln, Akazien, Birken und Wacholderbüsche. Die Pappeln sind schon ziemlich hoch, am Ufer des Teiches bilden sie einen Wald. Davor steht das Blockhaus. Fünf Schafe weiden in der Nähe eines Stalles, daneben ein Gatter mit Fasanen. Ein Bild wie aus alten Tagen. Eine Idylle, ein Tagtraum.

Zuerst wird gebadet. Bei der Anlegestelle, wo das Ruderboot liegt, führt sandiges Ufer sachte ins Wasser. Geht man etwas weiter hinein, wird es schnell tief genug zum Schwimmen. Das Wasser ist kalt, wir ziehen uns bald wieder an, und die Kinder schwärmen aus, um Himbeeren und Erdbeeren zu suchen. Max und ich nehmen die Angeln, während die Frauen sich an den Tisch vor der Hütte setzen. Wir gehen zu den Seerosen, befestigen Regenwürmer an den Haken und werfen die Angeln aus. Die Schwimmer liegen ruhig auf dem Wasser, das sich kaum bewegt. In den Pappeln gurren die Holztauben, über uns singt ein Zilpzalp sein eintöniges Lied. Die Sonne steht schon niedrig hinter den Bäumen, es wird Abend.

Max erzählt, daß in den vergangenen Wochen ein Bauernhaus im Dorf, zwei Schuppen in der Nähe und ein Heuschober in der Feldmark abgebrannt sind. Die Kriminalpolizei vermutet Brandstiftung, alle Indizien sprechen dafür. "Wahrscheinlich ein Pyromane", sagt Max. Er habe Angst, daß auf dem Grundstück etwas passieren könnte. "Wir haben soviel Arbeit hineingesteckt, fast jedes Wochenende seit mehreren Jahren sind wir hier gewesen. Wenn das alles umsonst wäre." Man könne eine Feuerversicherung abschließen, aber die sei sehr teuer. Sie wollen sich das noch überlegen. "Ich würde hier gern bauen", sagt Max, "wenn wir eine Baugenehmigung bekämen. Der Bebauungsplan soll zwar erweitert werden, das kann aber noch lange dauern, und niemand weiß, ob jemals etwas daraus wird. Der Bürgermeister bemüht sich allerdings darum; du weißt, ihm gehört die Weide zwischen uns und dem Dorf." Auf dem Feldweg fährt ein Trecker vorbei. Vom Kirchturm herüber läuten die Glocken.

Mein Schwimmer zittert etwas, dippt, kurz darauf geht er weg. Ich schlage an, gebe nach und drille. Starker Widerstand. Der Fisch braucht eine Weile, bis er müde ist und ich ihn heranziehen kann. Es ist eine schöne dreipfündige Schleie. Max setzt sich etwas ab. Wenig später fängt er eine Regenbogenforelle.

Wir gehen zur Hütte zurück und öffnen zwei Flaschen Bier. "Renate ist nicht so ganz dafür", knüpft Max unser Gespräch wieder an, "sie ist ein typischer Stadtmensch." Renate scheint zu wissen, worum es geht. "Und das Geld?" fragt sie. "Vielleicht würde mein Vater etwas dazugeben", meint Max. Sie schüttelt heftig den Kopf. "Ich verstehe dich nicht. So wie er dich in den letzten Jahren behandelt hat."

Ein Standardthema der beiden. Eine Haßliebe zwischen Vater und Sohn. Ein Vater, der den Kontakt nur noch über finanzielle Schachzüge, Vorschriften und Maßregelungen zu halten versteht; ein Sohn, der sich fortwährend dagegen zur Wehr setzt, jeden Brief, jeden Besuch als neue Zumutung empfindet. Der Sohn ist Anfang Vierzig, der Vater über Siebzig und vermögend, bald wird er sterben. In letzter Zeit soll er mehrfach davon gesprochen haben, daß er seinen Sohn enterben wolle. Max sagt, das sei ihm einerlei.

"Mein Vater hat mir bis heute nicht verziehen, daß ich seine Fabrik nicht übernehmen wollte", erklärt er. "Dann kriegst du auch das Geld nicht", hat er damals gesagt. "Glaubst du, ich rackere mich mein Leben lang ab, damit mein Sohn alles verkaufen und herrlich und in Freuden leben kann? Wozu dann alles?"

"Er hat wirklich gerackert", sagt Renate. "Ein Mann, der über seinen Verträgen, Bilanzen und Erweiterungsplänen vergessen hat zu leben."

"Du hast recht, Renate", erwidere ich. "Wie leicht mündet unser Leben in eine Sackgasse, ohne daß wir es gleich merken. In einem lichten Moment stehen wir dann auf einmal fassungslos da und fühlen uns fremd."

"Vielleicht muß es auch Leute wie den Vater von Max geben", sagt Ruth. "Sonst ginge es uns bei weitem nicht so gut. Ich meine den gesellschaftlichen Fortschritt, von dem wir alle profitieren; irgendwer muß schließlich dafür sorgen, daß etwas produziert, gebaut, berechnet und verkauft wird."

Mir wird unwohl bei ihren Worten, denn diese Einwendungen kenne ich, diesen Zwiespalt. Er begegnet mir in unseren Gesprächen am Frühstückstisch, in der Zeitung, in den Rundfunkkommentaren, in Leserbriefen, in Diskussionen mit Studenten und Politikern. "Als ob wir, du und ich", versuche ich meine Gedanken in Worte zu fassen, "diese Art von Fortschritt brauchten, diese vollabwaschbaren Plastikküchen, Großraumbüros, Digitaluhren, Leopardpanzerinfrarotzielgeräte ... Wir brauchen nicht einmal einen Fernseher, ist das nicht komisch. Erst recht nicht eine Technik, die doch nur darauf aus ist, den Menschen noch mehr auszunutzen, das Töten noch perfekter und unpersönlicher und das Sterben noch hygienischer zu machen."

"Das habe ich mir auch schon oft überlegt", antwortet Ruth. "Einerseits leben wir wie die Fische auf dem Trockenen, andererseits geht es uns gut wie dem Hecht im Karpfenteich ..."

"Ich fühle mich eher wie der Karpfen", wende ich ein. "Manchmal befürchte ich, im nächsten Moment gefressen zu werden."

"Es ist alles da", fährt Ruth fort, ohne auf meine Worte einzugehen, "alles, was wir wünschen. Wir können es ermöglichen, wenn wir nur wollen. Gut, wir müssen dafür arbeiten, nicht selten sehr schwer, aber dieser Wohlstand überall. Guck dich doch einmal um: alle stöhnen, aber allen geht es so gut wie nie."

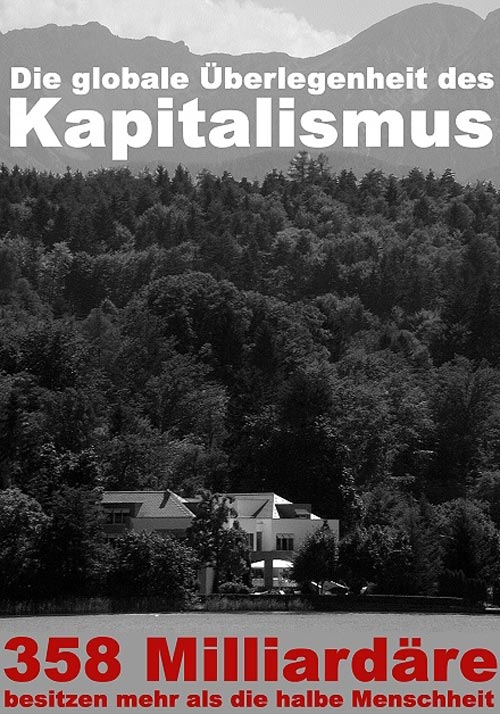

"Das sehe ich anders", sage ich. "Schon ein höherer Beamter oder Angestellter kann sich kaum noch vorstellen, daß der durchschnittliche Verdienst eines Arbeiters nur die Hälfte seines Gehalts beträgt. Und auf die zweite Hälfte kommt es entscheidend an. Wir wollen ja nicht von den Arbeitslosen sprechen oder von den Verhungernden in anderen Ländern oder von den Durchschnittseinkommen derjenigen, die zusammen so viel verdienen, wie die restlichen 95 Prozent."

Renate, die aufmerksam zugehört und dabei an einem Pullover gestrickt hat, stimmt mir zu: "Alles läuft so automatisch ab. Du kommst gar nicht mehr zum Denken. Du gehst in die Schule, ins Büro oder in die Fabrik, nicht um etwas zu bewirken oder um etwas zu produzieren, nein, damit du deine Möbel, dein Auto, dein Haus schneller abbezahlen kannst. Und du wunderst dich nach ein paar Jahren, daß deine Kinder verlottert und schwererziehbar sind, daß dein Augenlid unkontrolliert zu zucken anfängt, deine Handrücken kleine braune Pigmentstellen bekommen, dein Arzt dich auf Darmkrebs untersucht."

"Midlifecrisis", kommentiert Max lakonisch.

"Nenne es, wie du willst", erwidere ich. "Es ist das Gefühl, am Leben vorbeizugehen. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie es kommt, daß ich nicht mehr in der Lage bin, mich richtig zu freuen wie früher manchmal. Selbst hier, in dieser Idylle, überkommt mich plötzlich wieder eine Art Bedrückung, die ich gar nicht zu beschreiben vermag. Ich merke nur, daß ich nicht in der Lage bin, die Gegenwart zu genießen. Es ist, als ob zwischen mir und dem wirklichen Leben eine Mauer stünde. Und an der Universität ist es oft noch viel schlimmer; dann fühle ich mich unglücklich und so unsicher, daß ich mich am liebsten verstecken möchte. Hinzu kommt, daß mir alles über den Kopf zu wachsen droht."

"Du hast doch bewiesen, daß du den Anforderungen gewachsen bist", sagt Max.

"Als ich neulich in der Stadt war, wechselte ich unwillkürlich auf die andere Straßenseite, weil mir ein Kollege entgegenkam. Ich sah mich nicht in der Lage, ihm zu begegnen. Ganz normale Situationen erscheinen mir immer mehr wie eine Bedrohung, und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Es macht mir Angst."

"Davon hast du noch gar nicht gesprochen", sagt Ruth.

"Ich dachte, dieser Zustand sei nur vorübergehend. Aber dann merkte ich, daß er anhält und mich zwar einerseits lebensunfähiger, anderseits aber in einem positiven Sinne empfindlicher macht. Ich beginne etwas zu ahnen, wovon ich noch nicht genau weiß, was es ist."

"Ich bin froh, daß du davon erzählst", sagt Ruth und setzt sich neben mich. "Du warst seit einigen Wochen so abwesend, so unerreichbar." Ihre Nähe tut mit gut. Ich fühle mich auf einmal erleichtert und nehme erst jetzt die Stille und den tiefen Frieden um mich herum so richtig wahr. Ich merke, wie ich ruhig werde.

Wir zünden zwischen den Feldsteinen ein Feuer an und legen, nachdem die Kloben durchgebrannt sind, einen Rost über die Glut. Die Fische werden ausgenommen, gesalzen und auf dem Rost gebraten. Dazu gibt es dicke Scheiben Bauernbrot und Wein, für die Kinder Buttermilch. Der Abend ist warm. Wir können noch lange draußen sitzen bleiben, bis es ganz dunkel ist und die Kinder zu quängeln anfangen. Auf der Heimfahrt im Auto schlafen sie ein. Wir tragen sie ins Haus, ziehen ihre Schuhe aus und legen sie in die Betten. "So ein herrlicher Tag", sagt Ruth. Sie sieht glücklich aus, als wir aus dem Kinderzimmer kommen, und legt ihren Arm um mich.

Am nächsten Morgen dieses anhaltende, intensive Gefühl des Schwebens, so als könne mich nichts erreichen, was stört. Die Kinder schlafen noch. Ich gehe rasch um die Ecke Brötchen holen. Wir frühstücken zusammen, wie früher. "Du bist heute so ausgeglichen", sagt Ruth. Sie lächelt mich an. "Alles ist, wie es sein sollte", antworte ich. "Wir sind glücklich, die Kinder blühen und ich freue mich schon auf diesen Tag am Schreibtisch." Wie ich meinen Worten hinterherhorche, fallen mir Börnes Sätze aus der Frankfurter Gedenkrede auf Jean Paul ein: "Nichts ist dauernd, als der Wechsel; nichts beständig, als der Tod. Jeder Schlag des Herzens schlägt uns eine Wunde, und das Leben wäre ein ewiges Verbluten, wenn nicht die Dichtkunst wäre. Sie gewährt uns, was uns die Natur versagt: eine goldene Zeit, die nicht rostet, einen Frühling, der nicht abblüht, wolkenloses Glück und ewige Jugend." Das will ich mir merken, für schlechtere Tage. Obwohl es so gar nicht stimmt.

Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München

Der Autor

Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.

Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.

Online-Flyer Nr. 50 vom 27.06.2006

Druckversion

Literatur

Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Folge 3

"Niemandsland"

von Wolfgang Bittner

An manchen Tagen lebt es sich leicht. Der Kopf ist klar, wie der Himmel, und der Körper schmerzfrei. Ganz still ist das Haus. Nur manchmal dringen vom Garten herauf die hellen Stimmen der Kinder, das bedeutet, ich bin nicht allein. So, stelle ich mir vor, müßte alles verharren. Aber sofort weiß ich wieder, daß dieses Glücksgefühl nicht von Dauer ist. Ich gehe die Treppe hinunter und setze mich auf die Terrasse. Der Tee ist schon fertig, der Tisch gedeckt, es gibt Rhabarberkuchen. "Wie schön", sage ich, und Ruth legt ihre Hand auf meine. Später kommen die Kinder hinter dem Zaun mit erhitzten Gesichtern und leuchtenden Augen auf ihren Fahrrädern vorbei wie Schwalben, die einen sonnigen Tag versprechen. So und nicht anders. Darüber zu sprechen, fällt schwer.

Am späten Nachmittag fahren wir zu Max und Renate, die draußen ein Gartenhaus haben. Sie sind beide Lehrer und wohnen eigentlich in der Stadt. Vor einigen Jahren kauften sie sich eine alte Kiesgrube mit der angrenzenden Weide und legten einen Garten an. Jetzt ist das Grundstück kaum wiederzuerkennen. Auf dem unbefestigten Feldweg hinter dem Dorf fahren wir vorbei an braungefleckten Kühen, neben den vier riesigen Eichen durch das Tor. Rundherum Kiefern, Fichten, Pappeln, Akazien, Birken und Wacholderbüsche. Die Pappeln sind schon ziemlich hoch, am Ufer des Teiches bilden sie einen Wald. Davor steht das Blockhaus. Fünf Schafe weiden in der Nähe eines Stalles, daneben ein Gatter mit Fasanen. Ein Bild wie aus alten Tagen. Eine Idylle, ein Tagtraum.

Zuerst wird gebadet. Bei der Anlegestelle, wo das Ruderboot liegt, führt sandiges Ufer sachte ins Wasser. Geht man etwas weiter hinein, wird es schnell tief genug zum Schwimmen. Das Wasser ist kalt, wir ziehen uns bald wieder an, und die Kinder schwärmen aus, um Himbeeren und Erdbeeren zu suchen. Max und ich nehmen die Angeln, während die Frauen sich an den Tisch vor der Hütte setzen. Wir gehen zu den Seerosen, befestigen Regenwürmer an den Haken und werfen die Angeln aus. Die Schwimmer liegen ruhig auf dem Wasser, das sich kaum bewegt. In den Pappeln gurren die Holztauben, über uns singt ein Zilpzalp sein eintöniges Lied. Die Sonne steht schon niedrig hinter den Bäumen, es wird Abend.

Max erzählt, daß in den vergangenen Wochen ein Bauernhaus im Dorf, zwei Schuppen in der Nähe und ein Heuschober in der Feldmark abgebrannt sind. Die Kriminalpolizei vermutet Brandstiftung, alle Indizien sprechen dafür. "Wahrscheinlich ein Pyromane", sagt Max. Er habe Angst, daß auf dem Grundstück etwas passieren könnte. "Wir haben soviel Arbeit hineingesteckt, fast jedes Wochenende seit mehreren Jahren sind wir hier gewesen. Wenn das alles umsonst wäre." Man könne eine Feuerversicherung abschließen, aber die sei sehr teuer. Sie wollen sich das noch überlegen. "Ich würde hier gern bauen", sagt Max, "wenn wir eine Baugenehmigung bekämen. Der Bebauungsplan soll zwar erweitert werden, das kann aber noch lange dauern, und niemand weiß, ob jemals etwas daraus wird. Der Bürgermeister bemüht sich allerdings darum; du weißt, ihm gehört die Weide zwischen uns und dem Dorf." Auf dem Feldweg fährt ein Trecker vorbei. Vom Kirchturm herüber läuten die Glocken.

Mein Schwimmer zittert etwas, dippt, kurz darauf geht er weg. Ich schlage an, gebe nach und drille. Starker Widerstand. Der Fisch braucht eine Weile, bis er müde ist und ich ihn heranziehen kann. Es ist eine schöne dreipfündige Schleie. Max setzt sich etwas ab. Wenig später fängt er eine Regenbogenforelle.

Wir gehen zur Hütte zurück und öffnen zwei Flaschen Bier. "Renate ist nicht so ganz dafür", knüpft Max unser Gespräch wieder an, "sie ist ein typischer Stadtmensch." Renate scheint zu wissen, worum es geht. "Und das Geld?" fragt sie. "Vielleicht würde mein Vater etwas dazugeben", meint Max. Sie schüttelt heftig den Kopf. "Ich verstehe dich nicht. So wie er dich in den letzten Jahren behandelt hat."

Ein Standardthema der beiden. Eine Haßliebe zwischen Vater und Sohn. Ein Vater, der den Kontakt nur noch über finanzielle Schachzüge, Vorschriften und Maßregelungen zu halten versteht; ein Sohn, der sich fortwährend dagegen zur Wehr setzt, jeden Brief, jeden Besuch als neue Zumutung empfindet. Der Sohn ist Anfang Vierzig, der Vater über Siebzig und vermögend, bald wird er sterben. In letzter Zeit soll er mehrfach davon gesprochen haben, daß er seinen Sohn enterben wolle. Max sagt, das sei ihm einerlei.

"Mein Vater hat mir bis heute nicht verziehen, daß ich seine Fabrik nicht übernehmen wollte", erklärt er. "Dann kriegst du auch das Geld nicht", hat er damals gesagt. "Glaubst du, ich rackere mich mein Leben lang ab, damit mein Sohn alles verkaufen und herrlich und in Freuden leben kann? Wozu dann alles?"

"Er hat wirklich gerackert", sagt Renate. "Ein Mann, der über seinen Verträgen, Bilanzen und Erweiterungsplänen vergessen hat zu leben."

"Du hast recht, Renate", erwidere ich. "Wie leicht mündet unser Leben in eine Sackgasse, ohne daß wir es gleich merken. In einem lichten Moment stehen wir dann auf einmal fassungslos da und fühlen uns fremd."

"Vielleicht muß es auch Leute wie den Vater von Max geben", sagt Ruth. "Sonst ginge es uns bei weitem nicht so gut. Ich meine den gesellschaftlichen Fortschritt, von dem wir alle profitieren; irgendwer muß schließlich dafür sorgen, daß etwas produziert, gebaut, berechnet und verkauft wird."

Mir wird unwohl bei ihren Worten, denn diese Einwendungen kenne ich, diesen Zwiespalt. Er begegnet mir in unseren Gesprächen am Frühstückstisch, in der Zeitung, in den Rundfunkkommentaren, in Leserbriefen, in Diskussionen mit Studenten und Politikern. "Als ob wir, du und ich", versuche ich meine Gedanken in Worte zu fassen, "diese Art von Fortschritt brauchten, diese vollabwaschbaren Plastikküchen, Großraumbüros, Digitaluhren, Leopardpanzerinfrarotzielgeräte ... Wir brauchen nicht einmal einen Fernseher, ist das nicht komisch. Erst recht nicht eine Technik, die doch nur darauf aus ist, den Menschen noch mehr auszunutzen, das Töten noch perfekter und unpersönlicher und das Sterben noch hygienischer zu machen."

"Das habe ich mir auch schon oft überlegt", antwortet Ruth. "Einerseits leben wir wie die Fische auf dem Trockenen, andererseits geht es uns gut wie dem Hecht im Karpfenteich ..."

"Ich fühle mich eher wie der Karpfen", wende ich ein. "Manchmal befürchte ich, im nächsten Moment gefressen zu werden."

"Es ist alles da", fährt Ruth fort, ohne auf meine Worte einzugehen, "alles, was wir wünschen. Wir können es ermöglichen, wenn wir nur wollen. Gut, wir müssen dafür arbeiten, nicht selten sehr schwer, aber dieser Wohlstand überall. Guck dich doch einmal um: alle stöhnen, aber allen geht es so gut wie nie."

"Das sehe ich anders", sage ich. "Schon ein höherer Beamter oder Angestellter kann sich kaum noch vorstellen, daß der durchschnittliche Verdienst eines Arbeiters nur die Hälfte seines Gehalts beträgt. Und auf die zweite Hälfte kommt es entscheidend an. Wir wollen ja nicht von den Arbeitslosen sprechen oder von den Verhungernden in anderen Ländern oder von den Durchschnittseinkommen derjenigen, die zusammen so viel verdienen, wie die restlichen 95 Prozent."

Renate, die aufmerksam zugehört und dabei an einem Pullover gestrickt hat, stimmt mir zu: "Alles läuft so automatisch ab. Du kommst gar nicht mehr zum Denken. Du gehst in die Schule, ins Büro oder in die Fabrik, nicht um etwas zu bewirken oder um etwas zu produzieren, nein, damit du deine Möbel, dein Auto, dein Haus schneller abbezahlen kannst. Und du wunderst dich nach ein paar Jahren, daß deine Kinder verlottert und schwererziehbar sind, daß dein Augenlid unkontrolliert zu zucken anfängt, deine Handrücken kleine braune Pigmentstellen bekommen, dein Arzt dich auf Darmkrebs untersucht."

"Midlifecrisis", kommentiert Max lakonisch.

"Nenne es, wie du willst", erwidere ich. "Es ist das Gefühl, am Leben vorbeizugehen. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie es kommt, daß ich nicht mehr in der Lage bin, mich richtig zu freuen wie früher manchmal. Selbst hier, in dieser Idylle, überkommt mich plötzlich wieder eine Art Bedrückung, die ich gar nicht zu beschreiben vermag. Ich merke nur, daß ich nicht in der Lage bin, die Gegenwart zu genießen. Es ist, als ob zwischen mir und dem wirklichen Leben eine Mauer stünde. Und an der Universität ist es oft noch viel schlimmer; dann fühle ich mich unglücklich und so unsicher, daß ich mich am liebsten verstecken möchte. Hinzu kommt, daß mir alles über den Kopf zu wachsen droht."

"Du hast doch bewiesen, daß du den Anforderungen gewachsen bist", sagt Max.

"Als ich neulich in der Stadt war, wechselte ich unwillkürlich auf die andere Straßenseite, weil mir ein Kollege entgegenkam. Ich sah mich nicht in der Lage, ihm zu begegnen. Ganz normale Situationen erscheinen mir immer mehr wie eine Bedrohung, und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Es macht mir Angst."

"Davon hast du noch gar nicht gesprochen", sagt Ruth.

"Ich dachte, dieser Zustand sei nur vorübergehend. Aber dann merkte ich, daß er anhält und mich zwar einerseits lebensunfähiger, anderseits aber in einem positiven Sinne empfindlicher macht. Ich beginne etwas zu ahnen, wovon ich noch nicht genau weiß, was es ist."

"Ich bin froh, daß du davon erzählst", sagt Ruth und setzt sich neben mich. "Du warst seit einigen Wochen so abwesend, so unerreichbar." Ihre Nähe tut mit gut. Ich fühle mich auf einmal erleichtert und nehme erst jetzt die Stille und den tiefen Frieden um mich herum so richtig wahr. Ich merke, wie ich ruhig werde.

Wir zünden zwischen den Feldsteinen ein Feuer an und legen, nachdem die Kloben durchgebrannt sind, einen Rost über die Glut. Die Fische werden ausgenommen, gesalzen und auf dem Rost gebraten. Dazu gibt es dicke Scheiben Bauernbrot und Wein, für die Kinder Buttermilch. Der Abend ist warm. Wir können noch lange draußen sitzen bleiben, bis es ganz dunkel ist und die Kinder zu quängeln anfangen. Auf der Heimfahrt im Auto schlafen sie ein. Wir tragen sie ins Haus, ziehen ihre Schuhe aus und legen sie in die Betten. "So ein herrlicher Tag", sagt Ruth. Sie sieht glücklich aus, als wir aus dem Kinderzimmer kommen, und legt ihren Arm um mich.

Am nächsten Morgen dieses anhaltende, intensive Gefühl des Schwebens, so als könne mich nichts erreichen, was stört. Die Kinder schlafen noch. Ich gehe rasch um die Ecke Brötchen holen. Wir frühstücken zusammen, wie früher. "Du bist heute so ausgeglichen", sagt Ruth. Sie lächelt mich an. "Alles ist, wie es sein sollte", antworte ich. "Wir sind glücklich, die Kinder blühen und ich freue mich schon auf diesen Tag am Schreibtisch." Wie ich meinen Worten hinterherhorche, fallen mir Börnes Sätze aus der Frankfurter Gedenkrede auf Jean Paul ein: "Nichts ist dauernd, als der Wechsel; nichts beständig, als der Tod. Jeder Schlag des Herzens schlägt uns eine Wunde, und das Leben wäre ein ewiges Verbluten, wenn nicht die Dichtkunst wäre. Sie gewährt uns, was uns die Natur versagt: eine goldene Zeit, die nicht rostet, einen Frühling, der nicht abblüht, wolkenloses Glück und ewige Jugend." Das will ich mir merken, für schlechtere Tage. Obwohl es so gar nicht stimmt.

Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München

Der Autor

Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.

Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«.Online-Flyer Nr. 50 vom 27.06.2006

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FOTOGALERIE