SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Globales

Wenn die Chinesen ihre Gesellschaft Sozialismus chinesischer Prägung nennen, dann ist das ihr gutes Recht

Träume, Hoffnung und Zuversicht – unverzichtbare Katalysatoren des Lebens

Von Jürgen Heiducoff (Dalian / Volksrepublik China)

Ich verbringe diesen Jahrhundertsommer im chinesischen Dalian, direkt am Goldenen Strand (Golden Beach). Wenn ich an der Küste des Gelben Meeres stehe und meinen Blick in die Ferne gen Süden schweifen lasse, ist mir nicht bewusst, dass das hier das östliche Ende des Euro-Asiatischen Kontinentalmassives ist. Jenseits des Gelben Meeres, weit im Osten liegen noch Japan, Korea und dann erstreckt sich die unendliche Weite des Pazifischen Ozeans bis hinüber nach Kalifornien. Dank meiner chinesischen Freunde finde ich genau hier die geeignete Ruhe, über mein Leben nachzudenken und die Frage zu beantworten, ob es das nach über 66 Lebensjahren denn nun gewesen sein soll. Ich versuche hier, die Rolle von Glaube, Zuversicht, Hoffnung, Visionen und Träumen in meinem Leben zu beschreiben. Jeder Mensch hat gute Träume und Erwartungen, Visionen und eine gute Zuversicht. Jeder Mensch erlebt aber auch das Spannungsfeld zwischen Träumen und der Realität. Ohne diese Träume kann es zu Gleichgültigkeit und Depression kommen.

Ich verbringe diesen Jahrhundertsommer im chinesischen Dalian, direkt am Goldenen Strand (Golden Beach). Wenn ich an der Küste des Gelben Meeres stehe und meinen Blick in die Ferne gen Süden schweifen lasse, ist mir nicht bewusst, dass das hier das östliche Ende des Euro-Asiatischen Kontinentalmassives ist. Jenseits des Gelben Meeres, weit im Osten liegen noch Japan, Korea und dann erstreckt sich die unendliche Weite des Pazifischen Ozeans bis hinüber nach Kalifornien. Dank meiner chinesischen Freunde finde ich genau hier die geeignete Ruhe, über mein Leben nachzudenken und die Frage zu beantworten, ob es das nach über 66 Lebensjahren denn nun gewesen sein soll. Ich versuche hier, die Rolle von Glaube, Zuversicht, Hoffnung, Visionen und Träumen in meinem Leben zu beschreiben. Jeder Mensch hat gute Träume und Erwartungen, Visionen und eine gute Zuversicht. Jeder Mensch erlebt aber auch das Spannungsfeld zwischen Träumen und der Realität. Ohne diese Träume kann es zu Gleichgültigkeit und Depression kommen.

Ich erlebte die eigenen und die Träume meiner Verwandten, Freunde und Bekannten in unterschiedlichem gesellschaftlichem Umfeld, in verschiedenen Kulturen und Zeiträumen. Da waren die Träume in einer bescheidenen Kindheit im sächsischen Braunkohlenpott neben den Ferienerlebnissen im Kapitalismus der sozialen Marktwirtschaft bei Besuchen im Rheinland. Da waren die Enttäuschungen im realen Sozialismus neben dem Überfluss im Westen der 1960er Jahre. Und es gab die großen Erwartungen in Zeiten des Aufschwunges und Aufbruchs im Sozialismus. Die Ideen eines demokratischen Sozialismus verliehen Auftrieb – wenn auch nur zeitweilig. Aber das Erlebnis war da. Und auch in Phasen der scheinbaren Ausweglosigkeit nach einem allgemeinen Zusammenbruch zur Wendezeit kam immer wieder Hoffnung und Zuversicht auf.

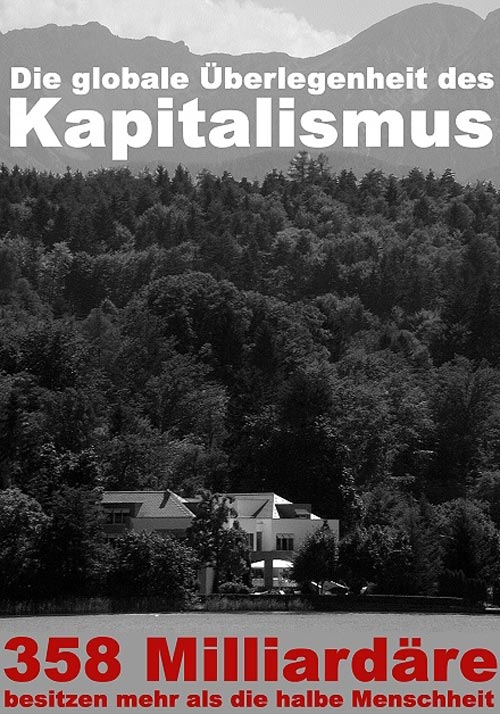

Selbst nach meinen Erfahrungen in Krieg und Chaos in Tschetschenien und Afghanistan blieb irgendwo ein Funke Glaube an Gerechtigkeit und Humanismus sowie Hoffnung auf einen Ausweg erhalten. Es blieb vor allem die Erkenntnis, wie unsagbar viel ein Mensch verkraften kann. Nach dem Erleben von Elend und Leid der Menschen in Kriegsgebieten erschienen mir die Ungerechtigkeiten im heimischen neoliberalen Kapitalismus der 2000er Jahre marginal zu sein. Für die Betroffenen stellt sich natürlich ein anderes Bild dar. Ich frage mich öfter, wenn ich durch Berlin gehe, welche Ideale und Träume ein Obdachloser wohl haben mag.

Und dann ist da das überwältigende Erlebnis, in der letzten Phase meines Lebens eine andere Kultur und Welt – die Volksrepublik China – kennen zu lernen und teil zu haben an der Hoffnung und Zuversicht des größten Volkes dieser Erde. Diese Menschen haben eine Vision, den chinesischen Traum, der sich Tag für Tag ein kleines Stück verwirklicht. Sie nennen ihr Gemeinwesen den Sozialismus chinesischer Prägung. Und sie haben ein Recht darauf, dies zu tun!

Kindliches Glück und Zufriedenheit in Bescheidenheit

Meine Kindheit erlebte ich in den 1950er Jahren in einem kleinen westsächsischen Dorf. Überall waren die Spuren und Folgen des Krieges zu spüren. Es fehlte an fast allem. Meine kleine Welt war das großväterliche Gehöft, das alte Haus, der Hof und der große Garten. Mein Großvater, Ernst August Paul Heiducoff, von allen „der alte Herr“ genannt, bestimmte das Leben in seinem Haus, in Hof und Garten. Der dominante alte Paul ließ sich von niemandem etwas sagen und duldete keine Kritik. Seine Überzeugungen schienen für alle Ewigkeit festgefügt zu sein. Er war oft jähzornig und unbelehrbar. Diese Charaktereigenschaften waren das Resultat eines langen und harten kampferfüllten Lebens. Großvater wurde in den Kämpfen der Arbeiterklasse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt. Gewerkschaft, SPD, USPD und wieder SPD und Zwangsrekrutierung in zwei Weltkriegen, schließlich kritischer und mürrischer Gewerkschafts- und Parteiveteran. Sein Idol blieb bis zuletzt August Bebel.

Vom christlichen Glaube und erst recht von der Kirche hielt er nichts. Er hatte zwei Weltkriege miterleben müssen und war dabei, als Dresden am 13. Februar 1945 im anglo-amerikanischen Bombenhagel versank. Oft wiederholte er, dass in diesen Tagen und Nächten die Reste eines unsicheren Glaubens an Gott beseitigt wurden. „Wenn es einen lieben Gott gäbe“, so sagte er, „dann hätte er dieses Inferno nicht zugelassen“. Der Lebensweg meines Großvaters hat ihn zu einem entschiedenen Kriegsgegner gemacht.

Großvaters Atheismus und Pazifismus formten meine kindlichen Überzeugungen. Dazu kam, dass er mir die völlige Freiheit gewährte, auf seinem Grundstück zu tun und zu lassen, was ich wollte. Ich konnte Erdlöcher buddeln, wo ich wollte, den Schuppen umbauen oder Holzbuden errichten. Das scheint mir wichtig zu sein für einen heranwachsenden Jungen. Großvater war gelernter Porzellanmaler. Sein zeichnerisches Talent begeisterte mich. Ich versuchte auch zu zeichnen und zu malen. Ich durfte im Haus völlig nach meiner Phantasie Wände gestalten. Dies war sicher gut für die Entwicklung einer eigenen Kreativität. Leider reichte es bei mir nicht zu seinem Talent, Porträts zu zeichnen. Der „alte Paul“ war weithin bekannt – auch wegen seines unverwechselbaren Äußeren. Von Mode hielt er nichts. So trug er seinen Militärmantel weiter ab bis er seine Funktionalität aufgab. Als er mir jedoch anbot, seine schwarzen Lackschuhe aus seiner Konfirmationszeit zu meiner Jugendweihe zu tragen, fand er keine Zustimmung.

Im Verlaufe der Jahre hatte er sich ein fundiertes naturwissenschaftliches Wissen angelesen. Er kannte sich in Flora uns Fauna bestens aus. Unvergessen bleiben seine Spaziergänge durch Wald und Flur mit mir. Er erklärte mir Bäume, Pflanzen und Tiere. Gemeinsam streiften wir in der Dämmerung durch Wiesen und Waldessäume und harrten auf den Försterständen aus, um die Tierwelt zu beobachten.

Gern kehrte er mit mir in diese oder jene Gastwirtschaft ein. Da unterhielt er den Stammtisch und die Gäste und trank auch schon mal ein paar Schnäpse mit.

Trotz seines achten Lebensjahrzehnts machte er mit mir Fahrradtouren durch die Leipziger Tieflandsbucht. Er erklärte mir die Schlachtfelder des Dreißigjährigen Krieges ebenso wie die der Völkerschlacht bei Leipzig. Burgen, Schlösser und Heimatmuseen der näheren Umgebung waren ebenfalls Ziel unserer Ausflüge.

So entwickelten sich meine ersten Vorstellungen von einem interessanten Leben. Dazu gehören Träume ebenso wie Erwartungen und ein solider Glaube an die Zukunft.

Da Großvater nur eine geringe Rente bekam und Mutter nach der Scheidung von Vater hart arbeiten musste und wenig Geld erhielt, waren alle Vorstellungen von materieller Sicherheit für mich reine Utopie. Wenn an den Wochenenden die Nachbarn ihre Autos für einen Ausflug bereit stellten, hatte ich große Sehnsucht, an den Touren teilzunehmen. Aber dies blieb ein Traum.

Die Höhepunkte der Ausflüge waren für mich die jährlichen Fahrten in die Tschechoslowakei. Da war Mutters Heimat und da lebte mein älterer Bruder mit seiner Familie. Und in den 1950er Jahren war eine Reise in die Tschechei durchaus nichts Alltägliches. Und so freute ich mich immer wieder auf die nächste dieser Auslandsreisen.

Zwischen Konsumwelle in „Frieden und Freiheit“ und Glück in Bescheidenheit

Das Jahr 1961 war auch für mich ein Jahr der besonderen Herausforderungen. Im Sommer dieses ereignisreichen Jahres reiste meine Mutter mit mir nach Koblenz zu ihrer Schwester. Das Rheinland und insbesondere die Stadt und Umgebung von Koblenz faszinierten mich. Ich war schon vom Alltag überwältigt und überfordert. Wir sind mitten hinein in ein Leben während der Konsum-, Fress- und Wohlstandswelle der 1950er Jahre gekommen. Da ist den Menschen vieles versprochen und das meiste davon auch gegeben worden. Wohlstand für alle – das war kein Traum, sondern in weiten Teilen Realität im Westen dieser Jahre. Obwohl der Mann meiner Tante Maurer und Alleinverdiener war, lebten die Verwandten nach meinem Ermessen in Wohlstand. Sie wohnten in einem Siedlungshaus unweit der Mosel. Ein Auto gehörte ihnen auch. Ich erkannte realistisch, dass ein solches Leben für meine Familie in Sachsen nicht möglich sein wird. So relativierten sich meine Erwartungen und Träume. Über Ursachen und Hintergründe dieser Tatsachen dachte ich nicht nach. Meine Mutter sollte mit mir nach der Schließung der innerdeutschen Grenze am 13. August 1961 im Westen bleiben. Die Verwandten hatten schon eine kleine Wohnung für uns. Mutter hätte dort eine Kriegswitwenrente bekommen, so dass sie nicht hart arbeiten müsste. Mutter lehnte ab, denn der Spuk sei im nächsten Sommer vorbei und wir würden wieder Koblenz besuchen können. Nach unserer Rückkehr in die von Tagebauen durchfugte und vom Kohlenstaub der Brikettfabriken überzogene Gegend südlich Leipzig hatte ich als Halbwüchsiger zunächst keine großen Erwartungen mehr an die Zukunft. Mir fehlten die entscheidende Vision, ein realistisches Lebensziel und die Zuversicht in eine erfüllte Zukunft. Die erschien mir im Kontrast des Rheinlandes grau wie vieles meiner damaligen kleinen Welt. Da half es auch nicht, dass die Abende inzwischen durch ein Fernsehgerät, wenn auch nur schwarz-weiß, erleuchtet wurden. Man sollte aber die Rolle des materiellen Denkens ab der Mitte der 1950er Jahre in der DDR nicht unterschätzen.

Die Haushalte wurden in einem Wettbewerb zwischen den Nachbarn modernisiert. Die erste Waschmaschine, ein Kühlschrank, Küchenmaschinen und ein Staubsauger bereicherten ebenfalls inzwischen den mütterlichen Haushalt. Diese Entwicklung hatte aber auch Nachteile. Der Wegfall der gemeinsamen Fernsehabende bei der Familie, die in der Gasse den ersten und einzigen Fernseher hatte, leitete das Auseinanderdriften der Familien ein. Darunter litten vor allem der nachbarliche Zusammenhalt und die Solidarität. Die erlebbare Modernisierung der dörflichen Haushalte reichte nicht aus, um zuversichtlich in die Zukunft schauen zu können. Der Mensch braucht eben gesicherte Träume und eine realistische Zuversicht. Mutter konnte es sich mit Mühe leisten, mich bis zur Abiturprüfung durchzufüttern. Als ich dann den Wunsch äußerte, an der Leipziger Uni Physik zu studieren, musste sie passen. Dies war mit ihrem geringen Einkommen nicht finanzierbar. Angekommen in der Realität des realen Sozialismus der späten 1960er Jahre, galt es Kompromisse einzugehen. Großvater als Ratgeber auch in Notsituationen war inzwischen verstorben. Während seiner langen Krankheit hatten ihn alle seine Freunde und Genossen schmählich verraten und vergessen. Zu Hause konnte er nicht gepflegt werden und ein Platz in einem Altenheim war nicht zu finden. So siechte er im wahrsten Sinne des Wortes dahin bis zu seinem unwürdigen Tod. Auch das war dann eben für mich erlebbarer realer Sozialismus. Dies zusammen mit der Erkenntnis, dass es eben als Arbeitersohn und Junge einer alleinstehenden Mutter finanziell nicht möglich war, einem zivilen Studium nachzugehen, schlug mich mit meinen Erwartungen erheblich zurück. All dies widersprach der allgemeinen Propaganda. Ich suchte nach Erklärungen und nach der Gestaltung meines Lebensweges. Diese Suche durchzog alle Sphären des Lebens.

Es kam das Jahr 1968 und eine nächste Zäsur in meinem Leben. Über meinen Bruder im Egerland hatte ich Zugang zu den Ideen des demokratischen Sozialismus, die tief beeindruckten. Die Begeisterung der Menschen war mitreißend. Diese Entwicklung hätte ein Ausweg aus der verfahrenen Lage auch in der DDR sein können, meinte ich. Vieles an den Ideen des demokratischen Sozialismus war mir plausibel. Ich sah die Begeisterung der meisten Tschechen und den geistigen Aufschwung, den diese Ideen bewirkten. Dann kam der 21. August 1968, den ich in der Stadt Kaaden in Böhmen erlebte: der Einmarsch der sowjetischen Truppen, die Uninformiertheit der eigenen Soldaten und die allgemeine Enttäuschung der Menschen, die an den Straßen ausharrten und unentwegt demonstrierten. Ende August war die Rückfahrt nach Sachsen mit meinem Fahrrad unausweichlich. Inzwischen hatten alle west- und ostdeutschen Touristen das Land an der Moldau und Eger verlassen. An der Grenzstation Zinnwald wurde ich von den DDR – Grenzern gründlich durchsucht.

Das widersprach meiner Ehre, denn ich hatte ja nichts zu verbergen. Nachdem ich meinem Unmut freien Lauf ließ und dumme Bemerkungen von mir gab, wurde ich den Organen der Staatssicherheit übergeben. Ich hatte verbotenes Propagandamaterial (Prager Volkszeitung) und mehrere Filme mit Fotos auch vom Einmarsch der sowjetischen Truppen dabei. Es folgten Verhöre und Warnungen. Zu Hause musste ich mich regelmäßig bei der Dienststelle des MfS in der Kreisstadt melden.

Alles dies widersprach meinen Visionen und Vorstellungen von einem Leben im Sozialismus.

Wendepunkt und Kampf für Ideale und Visionen

Ideale und Visionen fehlten. Die Erkenntnis: diese muss man sich selbst schaffen. Was tun? Alles stehen und liegen lassen und in den Westen flüchten? Ich hätte sofort Familienanschluss in Koblenz. Im Jahre 1969 hatte ich mit einem Freund versucht, in Südungarn über die Drau (Drava) nach Jugoslawien zu gelangen – nur um Mal zu schauen. Das endete mit einer Festnahme durch ungarische Grenztruppen und einer Meldung an die zuständigen Organe in der DDR. Was also tun? Flucht, einfach abhauen wäre defensiv gewesen und ein Verrat gegenüber meiner Mutter.

Also Offensive, Flucht nach vorn… Und die habe ich mir wie folgt vorgestellt: die Kontakte meines Großvaters, die alten Genossen ansprechen und nutzen. Schnell hatte ich deren Vertrauen wieder gewonnen. Immerhin war ich fast volljährig. Nun wollte ich Mitglied der SED werden. Das sollte durch meine soziale Herkunft und mit Bürgschaften alter Genossen kein Problem sein. Und so geschah es: noch mit 17 Jahren wurde ich Kandidat der Partei der Arbeiterklasse. Alle im Dorf, in der Schule und im Betrieb sollten es wissen. Deshalb nahm ich aktiv an den Veranstaltungen der Parteigrundorganisation teil und wurde schnell auch zu Delegiertenkonferenzen entsandt. Stolz und ein wenig provokativ trug ich das Abzeichen der Partei an meiner Kleidung. Ich begann Missstände in der Parteiarbeit und im Betrieb offen zu kritisieren, schrieb entsprechende Artikel für die Betriebszeitung und trat offensiv auf Versammlungen auf. Ich fürchtete, es könnten Gegenmaßnahmen in Form von Kritik an meiner schulischen und beruflichen Entwicklung folgen. Das Gegenteil trat ein: ich wurde gefördert und zu einem „Vorbild“ für alle anderen Schüler und Lehrlinge aufgebaut. Ich erhielt überdurchschnittlich gute Noten, die meinen Leistungen nicht entsprachen. Lehrer und Ausbilder waren ungewohnt freundlich zu mir. Als ich mich dann als einziger Schüler in meiner Klasse für ein Studium an einer Offiziershochschule bewarb, schien es mir, als seien plötzlich alle Hindernisse meiner Zukunft aus dem Weg geräumt. Alles schien sozusagen „seinen sozialistischen Gang“ zu gehen. Meine Mutter hatte ich mit der Entscheidung, ein Studium bei den Streitkräften zu beginnen, vor allem finanziell entlastet. Persönlich war ich aber überhaupt nicht von der Richtigkeit meiner Entscheidung überzeugt. Das Militär interessierte mich kaum. Immer wieder musste ich an meinen verstorbenen Großvater denken. Wie hätte dieser eingefleischte Pazifist wohl meinen Entschluss aufgenommen? Doch diese Gedanken musste ich verdrängen. Zu dieser Zeit war die Dienstzeit eines Offiziers auf 10 bis 12 Jahre beschränkt. Und danach konnte man sich neu orientieren. Dass dies später auf 25 Jahre verlängert wird, war nicht voraus zu sehen.

Fakt war: meine Zukunft war nun berechenbar und auch sozial abgesichert. In absehbarer Zeit würde ich geheiratet haben und Vater werden. Der Glaube und die Zuversicht in eine solche Zukunft beruhigt und stabilisiert.

In den frühen 1970er Jahren, als ich zwar das Studium noch nicht abgeschlossen, aber den Leutnant und den Hochschulingenieur so gut wie in der Tasche hatte, beeinflusste ein weiterer Faktor die jugendliche Zuversicht: das neu aufgelegte sozialpolitische Programm der DDR, das besonders für junge Leute sehr attraktiv war. Es wurden zinslose Kredite an jungen Eheleute vergeben und die Bereitstellung von Wohnraum wurde forciert. Die Leistungen für Kinder wurden weiter verbessert.

Die allgemeine Kenntnis dieser höchst parteilichen Maßnahmen war beruhigend. Obwohl auch hier der Teufel im Detail steckt. Ich und meine jungen Ehefrau bekamen wohl einen zinslosen Kredit zugewiesen, aber keinen Wohnraum am neuen befohlenen Standort Neubrandenburg. Also war wie so oft Improvisieren angesagt. Ich suchte selbst Wohnraum, den ich aber nur weit entfernt auf dem Lande fand. Weder Arbeitsplatz für die Frau, noch Platz in Krippe oder Kindergarten für die Kinder waren die Konsequenzen. Auch das war eben das Gesicht des realen Sozialismus. Und keine Hoffnung auf Änderung der Verhältnisse. Da nutzen Visionen und Zuversicht wenig. Die Realität ist hart. Mein Dienst im Diensthabenden System der Luftverteidigung war belastend und zeitintensiv, der Nachhauseweg mit Bus, Bahn und Fahrrad mühselig und keine Aussichten auf Besserung.

Der Ausweg in den späten 1970er Jahren war ein vierjähriges Studium an einer Militärakademie in der Sowjetunion. Die Konsequenz: das erste Studienjahr ohne Familie. Das heißt, Frau und Kinder in der Einöde Mecklenburgs für ein Jahr zurücklassen. Dann Nachzug in die Sowjetunion und wieder drei Jahre Hausfrauendasein der Ehefrau. So kam es dann auch.

Vom Elan zur Lethargie

Das Leben in der Sowjetunion Breshnews enttäuschte uns. Defizite überall. Dazu Unordnung und Schlamperei, wohin man auch sah. Zwar musste da niemand hungern, aber manchmal entstand der Eindruck, dass die Versorgung nur mit Wodka sicher war. Russische Gastfreundschaft und Geselligkeit reduzierte sich zunehmend auf Saufgelage.

Schnell hatten wir auch russische Freunde und pflegten intensive Kontakte mit Kubanern, Vietnamesen und anderen Nationalitäten. Man bemerkte schnell eine gewisse Unzufriedenheit bei den Russen. Das Leben bot ihnen nicht das, was Partei und Staat versprachen. Es fehlte an Visionen, Vertrauen in die Zukunft und Zuversicht. Der Elan der Nachkriegszeit hatte sich längst gelegt. An seine Stelle trat Lethargie. Den Versprechungen in der Verfassung und im Programm der KPdSU für eine gerechte klassenlose Gesellschaft glaubte kaum einer. Diese Art von Visionen und Zielen war ungeeignet, ein gebildetes Volk zu mobilisieren.

Und so lebten wir, meine kleine Familie und ich mit all unseren deutschen und internationalen Freunden im unendlich weiten Land östlich von Moskau.

Mit einem Diplom als Militärwissenschaftler in der Tasche ging es nach vier Jahren zurück in die Heimat. Der berufliche Weg schien geebnet, die Wohnraumsituation für die Familie verbesserte sich und auch die Ehefrau fand endlich Arbeit. Es war die Periode der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Parteiführung erkannte, dass man den Menschen, wenn sie mit Fleiß und Ausdauer wirtschaftliche Erfolge erzielten, auch sichtbare soziale Leistungen präsentieren muss. Anfang der 1980er Jahre waren dann auch die ersten Erfolge auf diesem Gebiet sichtbar.

Vom Aufschwung zum Absturz

Es war ein gewisser Aufschwung spürbar. Das Wohnungsbauprogramm hielt was es versprochen hatte: bezahlbaren Wohnraum für die Menschen vor allem in den Großstädten. Schulen, Krippen und Kindergärten waren zur Genüge da. Mit diesem Programm überzeugten Partei und Staat viele Menschen. Es ging sichtbar vorwärts. Viele Erwartungen und die Zuversicht der Leute erfüllten sich. Nur wenigen war klar, dass diese Politik dazu führte, dass die Kapazitäten der Wirtschaft und der Finanzen weit überdehnt wurden. Ganze Aufgabenspektren, z.B. auch die aufwendige Sanierung der Innenstädte blieben auf der Strecke. Die Reisefreiheit war eingeschränkt. Auch die Mobilität innerhalb des Landes war nicht gegeben, denn die Wartezeit auf einen Kleinwagen überstieg teilweise zehn Jahre. Dies und vieles andere führte zu Unzufriedenheit. Wirtschaftliche und finanzielle Engpässe leiteten den Niedergang der DDR ein. Mit dem Anschluss der DDR an die alte Bundesrepublik zerbrachen für viele Menschen die Hoffnungen in die Zukunft. Und dennoch, nicht wenige glaubten den Worten Kohls von den blühenden Landschaften, die im Osten zu erwarten seien. Die Realität war die gewollte Zerstörung der Wirtschaft in der ehemaligen DDR und die darauf folgende Arbeits- und Perspektivlosigkeit für die meisten Familien.

Auch die Angehörigen des öffentlichen Dienstes und der bewaffneten Organe in den neuen Bundesländern traf es hart. Die meisten standen vor dem sozialen Aus. Glaube an Gerechtigkeit, Hoffnung und Zuversicht gab es kaum. Viele Familien, so auch meine, konnten dies nicht verkraften und zerfielen. Besonders hart traf es wie immer die Kinder.

Ich stand als Oberstleutnant der Luftstreitkräfte im 19. Dienstjahr vor der Frage: was nun? Den Dienst quittieren oder einen Antrag auf Übernahme in die Bundeswehr, dem ehemaligen Feind, zu stellen. Eine schwere Entscheidung. Und wo bleiben die Ideale?

Für mich bot sich die wage Möglichkeit, um Versetzung in neu entstehende Strukturen der Abrüstung und Rüstungskontrolle zu bitten. Da wurden Fachleute gesucht, die in einem möglichen Prozess der Abrüstung am Ende des Kalten Krieges dringend gebraucht wurden.

Leere unrealistische Versprechungen sind keine Visionen

Ich hatte Glück, großes Glück, denn meine Bewerbung, künftig in einem Amt für Abrüstung, Verifikation und vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen zu arbeiten, wurde positiv beschieden.

Damit gehörte ich zu einer Minderheit im Osten Deutschlands, die eine berufliche und damit soziale Perspektive hatten. Hinzu kam das gute Gefühl und die Erwartung, dass im Osten wie im Westen Europas tatsächlich abgerüstet wird. Es gehörte zu meinen Aufgaben, die materielle Abrüstung und reale Zerstörung von Waffensystemen zu kontrollieren. Ich ging selbst als Rüstungskontrollinspektor in Länder Ost- und Südosteuropas, um die militärische Abrüstung zu kontrollieren. Und ich begleitete Inspektoren der anderen Seite bei ihren Kontrollen in Deutschland – auch bei den Stationierungsstreitkräften hier.

In dieser Zeit wuchs die gute Erfahrung, dass sich Offiziere der vormals feindlich gegenüber stehenden Streitkräfte schneller und besser verstanden als Politiker der Seiten.

Leider verlor der anfängliche Schwung eines Neuanfanges in den Beziehungen der Staaten allmählich an Fahrt. Wir Offiziere spürten dies als erste. Unsere Diplomaten reduzierten die Geschwindigkeit der Verhandlungen um Abrüstung und Vertrauensbildung bis zu deren Stagnation.

Bei alledem: mir ging es insoweit ganz gut, als ich die Entwicklung aus einer sicheren sozialen Perspektive beobachten konnte.

Sehr wohl beunruhigte mich die gesamte politischen und soziale Entwicklung in meiner Heimat. Da waren unbegründbare Ungerechtigkeiten. Von den Versprechungen der Wendezeit war Ende der 1990er Jahre längst nichts mehr zu hören. Sie erwiesen sich im Nachhinein als leere Versprechungen, um die Leute ruhig zu halten. Es fehlten für die Mehrheit glaubhafte Visionen.

Den Wahnsinn der Kriege hautnah miterlebt

Statt einer Welt des Friedens nach dem Ende der Ost- West-Konfrontation wurden immer mehr Kriege vom Zaun gebrochen. Die Vereinten Nationen, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die NATO suchten dringend Militärbeobachter. Ich meldete mich, weil ich diese Tätigkeit als notwendig erachtete, um Voraussetzungen zu schaffen, Kriege und Konflikte zu beenden.

Mein erster Einsatz führte mich in den Krieg Moskaus nach Tschetschenien. Die Hauptstadt Grosny und Teile anderer Städte und Dörfer lagen in Trümmern. Die Menschen waren schutzlos ihrem Schicksal ausgeliefert. Während unserer Erkundungen bekamen wir Schreckliches und Unglaubliches zu sehen und zu hören. Leichenberge, schreiende Verletzte, für die weder ärztliche Hilfe, noch Medikamente verfügbar waren. Und dann das Schulterzucken der Kommandeure, wenn wir nähere Informationen einforderten.

Die Erwartungen der Zivilbevölkerung und ihr Vertrauen uns internationalen Beobachtern gegenüber waren grenzenlos. Wir fuhren zwar fast täglich Patrouillen, aber unsere Befugnisse waren begrenzt. Wir durften nur dokumentieren, keine Versprechungen oder verbindlichen Zusagen machen. Dabei waren wir in den Augen der Menschen oft die einzigen Hoffnungsträger. Es war hart, unsere Ohnmacht zu fühlen. Die Politiker in der Heimat zeigten kein Interesse an einer Lösung des Konfliktes.

Die russischen Truppen operierten oft ziellos. Offiziere wie Mannschaften waren demoralisiert. Teile des Offizierskorps waren gezwungen, durch Korruption die oft ausbleibenden Soldzahlungen zu kompensieren. Die taktische und moralische Überlegenheit der tschetschenischen Rebellen war bemerkenswert. Russische Kampfhubschrauber verfolgten willkürlich Fahrzeuge. Auch wir waren gefährlichen Situationen ausgeliefert. In diesen Momenten hat man keine Angst. Dazu bleibt keine Zeit. Doch die Angst kommt später, wenn man in Sicherheit über die Ereignisse nachdenkt.

Unsere Präsenz hat kaum etwas bewirkt. Wir waren teilweise Spielball der Kriegsgegner. Das Schlimmste war allerdings, sich einzugestehen, dass nach dem Ende unserer Mission keines der Ziele erreicht war. Und ebenfalls belastend war das Desinteresse nach unserer Rückkehr in die Heimat.

Jahre später führte mich mein zweiter Einsatz nach Afghanistan. Zunächst war ich im Stab der Kabul Multinational Brigade eingesetzt. Später bewarb ich mich für die Stelle des militärpolitischen Beraters des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Afghanistan. Im Sommer 2006 begann ich diese Arbeit an der Nahtstelle zwischen Diplomatie und Militär. Vieles erinnerte mich an Tschetschenien. Da war zunächst ein unversöhnlicher Konflikt zwischen einer Marionettenregierung und einer bewaffneten Opposition. Die Anwesenheit internationaler Truppenverbände gestaltete das Konfliktpotential in Afghanistan noch vielschichtiger. Auch hier gerieten immer wieder Zivilisten zwischen die Fronten. Die Rücksichtslosigkeit der US Truppen im Kampf gegen die Aufständischen war unbeschreiblich. Immer wieder erreichten uns Hinweise über unverhältnismäßige Gewalt gegen Zivilisten. Systematische nächtliche Hausdurchsuchungen und Bombardierungen, Festnahmen und Folter häuften sich. Meine Meldungen darüber an die vorgesetzten Dienststellen in der Heimat wurden ignoriert. Die Lagevorträge der Generale und Diplomaten gegenüber Politikern und Parlamentariern waren geschönt. Eigene Engpässe und Probleme wurden verschwiegen.

Ich entschied mich, diese Unzulänglichkeiten unter Umgehung des Dienstweges an die Öffentlichkeit zu bringen. Dies führte letztlich zu meiner Ablösung vom Posten und frühzeitigen Abkommandierung in die Heimat.

Ich mochte und konnte die Lügen und Falschmeldungen nicht mehr ertragen. Durch Intrigen wurden meine Kontakte zu den westlichen Diplomaten und Militärs reduziert. Folgerichtig wandte ich mich den Seiten zu, die an einer Lösung des Afghanistan-Konfliktes ohne militärische Gewalt interessiert waren. Ich fand russische, indische und chinesische Freunde. Die Kontakte zu ihnen halten bis zum heutigen Tag an.

Vom chinesischen Traum

Ich halte mich auf Einladung von Freunden jährlich mindestens zwei Mal für je zwei Monate in der Volksrepublik China auf. Hautnah erlebe ich so die dynamische Entwicklung einer Weltmacht. Die Menschen begegnen mir stets hilfsbereit und freundlich. Das emsige Treiben in den Städten und Dörfern begeistert mich.

In den Großstädten entstehen immer mehr Hochhäuser, vor allem auch als Wohnstätten. Wie anders sollte man die im Prozess der Urbanisierung in die Städte strömenden Menschen auffangen? Rund um die Städte werden die traditionellen Dörfer flächendeckend systematisch abgerissen.

Und die Chinesen planen strategisch. Gleichzeitig mit dem Zuzug vor allem junger Menschen in die Industriegebiete verjüngt sich die Bevölkerung wegen des Kindersegens weiter. Überall sieht man junge Leute mit kleinen Kindern. Das zeigt auch die Zuversicht der Jungen in die Zukunft. Sie sind froh, in einem der Wolkenkratzer eine erste eigene Wohnung zu bekommen. Die Alternative wäre ein Zusammenleben mit den Eltern und Großeltern in dem alten dörflichen Umfeld ohne gut bezahlte Arbeit und moderne Infrastruktur. Sicher trifft es den einen oder anderen bescheidenen „Alten“ hart, im Alter noch aus seiner Hütte mit dem kleinen Gärtchen und der alten brüchigen Sitzbank am staubigen Dorfpfad ausziehen zu müssen und in die Hochhäuser zu wechseln. Manche Alte fassen da nie Fuß, finden sich mit dem neuen Leben in der total digitalisierten Welt nicht zurecht.

Aber für die jungen Menschen ist dies die einzige Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes Leben. In den Wohnpyramiden und in deren unmittelbarem Umfeld befinden sich ausreichend Geschäfte, Kliniken, Restaurants, Kinos, Theater, Schulen und Kitas. In den Nachbarbezirken, die bestens mit modernen Bahnen vernetzt sind, befinden sich die Entwicklungs- und Freihandelszonen. Gut qualifizierten und dynamischen Menschen bietet all dies eine sichere soziale Perspektive. Natürlich erfordert ein solcher hier nie dagewesener Umbruch eine eiserne Disziplin.

Doch der Fortschritt ist für jedermann sichtbar. Nicht wenige haben schnell ein Auto und die Aussicht, Besitzer einer Eigentumswohnung zu werden. Es herrscht bei den meisten Menschen Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft. Dies erzeugt einen gesellschaftlichen Schub, einen Aufwärtstrend. Der chinesische Traum von einer harmonischen Gemeinschaft in bescheidenem Wohlstand ist nicht unrealistisch. Er ist erlebbar. Welche der älteren Generationen im Reich der Mitte kann dies schon von sich behaupten?

Zwischen chinesischem Traum und neoliberaler Realität

Meine Reisen nach China und die Rückkehr nach Deutschland gestalten sich zunehmend zu einem Wechselbad der Erlebnisse und Erwartungen. Dort die moderne chinesische Gesellschaft – hier ein Land der Stagnation, ja der sozialen Rückbildung. Dort Traum, Erwartung und Zuversicht - hier Enttäuschung und Aussichtslosigkeit.

Trotz wirtschaftlichen Aufschwunges geraten in Deutschland immer mehr Menschen in soziale Schieflagen. Manche bereits in jungen Jahren, viele kurz vor Erreichen des Rentenalters. Damit verbunden ist der rapide Anstieg psychischer Erkrankungen. Die Gefahr, in die Depressionsfalle zu geraten, steigt zunehmend. Deutschland ist kinderunfreundlich und nicht der Zukunft zugewandt. Das sehe ich an meinen Kindern und Enkeln, die darunter leiden, wenig Aussichten auf ein selbstbestimmtes Leben zu haben.

Völlig klar, dass diese Vergleiche des Lebens in China und Deutschland den Politikern hierzulande nicht passen. Es gibt zu viele Veröffentlichungen in den Mainstream-Medien, die ein eher dem politischen Willen und Wunschdenken Berlins entsprechendes China widerspiegeln. Einzelschicksale aus den 1300 Millionen Bürger umfassenden Riesenlandes China werden aufgegriffen und unzulässig verallgemeinert. Oftmals haben derartige Darstellungen mit der Realität wenig zu tun. Aber leider reihen sich auch „linke“ Medien in den Tenor der realitätsfernen Berichterstattung über China ein.

Sicher sind viele dieser Beiträge am „grünen Tisch“ entstanden. Manche Autoren weilten nie, selten oder vor vielen Jahren in der Volksrepublik. Andere waren zwar in China, aber im Rahmen eines Arbeitsvertrages in einem internationalen Unternehmen oder in einer internationalen Behörde. Wie auch viele Journalisten verbrachten sie die meiste Zeit in Hotels oder Restaurants für Internationale.

Jedenfalls sehe ich seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit verschiedener Städte Chinas nur sehr selten einen Europäer oder Amerikaner. Weit und breit bin ich in den Märkten, den Geschäften, den Suppenküchen und Restaurants sowie in Bahnen und Bussen des öffentlichen Verkehrs die einzige „Langnase“. Zudem lebe ich in den Wohnungen der Familien einfacher Leute.

Ich habe die Probleme der Menschen bei schweren Erkrankungen sowie auch den Tod, die Beisetzung und die Trauerrituale hautnah miterlebt. Ich kenne die Hochzeitsrituale ebenso wie die Feiern der Großfamilien. Da fühlt man schon das Barometer des gesellschaftlichen Lebens. Und man spürt die Zuversicht der Leute.

Wer kann annähernd die Situation in einem fremden Land einschätzen? Sicher jemand, der sich intensiv mit diesem Land beschäftigt. Noch besser der, der längere Zeit in diesem Land lebt und der Kontakte zur gesellschaftlichen Basis oder Freunde und Bekannte hat und mit deren Alltagssorgen konfrontiert ist. Hingegen haben Leute, die in internationalen Unternehmen oder in einer Landesvertretung im Ausland leben oder das Land als Tourist bereisen, wenig Kompetenz, ein reales Bild vom Leben im Reich der Mitte zu entwerfen. So wird z.B. auch der Ausländer, der in Deutschland arbeitet oder dient, wenig Einblick in die Probleme der Deutschen wie Niedriglohn, Altersarmut, Pflegenotstand, Mietinflation und anderes bekommen.

Ich frage mich, wo denn all die Journalisten oder China - Kenner sind, die sich anmaßen, Kritisches über das Leben in der Volksrepublik zu veröffentlichen. Keiner hat das Recht, sich unangemessen kritisch oder mit diffamierenden Kommentaren über interne Probleme fremder Länder zu äußern. Das gilt generell, aber für China insbesondere. Wir Deutschen haben zudem aus historischer Sicht kein Recht, unsere Kultur und Tradition zum Maßstab gegenüber anderen Ländern zu machen. Die Geschichte ist in Ostasien völlig anders verlaufen und dies widerspiegelt sich in den Gewohnheiten und Erwartungen der Menschen und im chinesischen Traum. Insbesondere diesen sollten sich die Menschen in China nicht zerstören lassen.

Es ist unbeschreiblich, wie viele unzutreffende Bewertungen der inneren Lage im Reich der Mitte in unseren Medien zu finden sind. Teilweise sind die Autoren schon Jahrzehnte nicht mehr vor Ort gewesen, teilweise schöpfen sie ihre Kommentare nur aus Recherchen aus der Ferne.

Wie gestaltet sich das Leben der einfachen Leute z.B. in Dalian im Detail?

Ich wohne nicht in Hotels oder Ferienanlagen, sondern bei einfachen Leuten, die ihren Lebensunterhalt mit fleißiger Arbeit erwirtschaften. Die Arbeitszeit ist unregelmäßig, selten unter 12 Stunden bei 7 Tagen die Woche. Auch wenn sie keine unmittelbaren Industriearbeiter sind, so rechne ich sie dennoch zu den Arbeitern, den Menschen, die ohne Kapitalrücklage ihr Auskommen mit Fleiß und Eigeninitiative bestreiten.

Der eine ältere Herr arbeitet als Verkäufer in der Textilbranche, seine Frau ist als Köchin in einem Restaurant angestellt – also Arbeiter im Dienstleistungsbereich. Jüngere Leute sind da wesentlich mutiger. Einer ist Perlentaucher, seine Frau führt ein Restaurant, eine andere Familie pachtet und führt ein einfaches Hotel für Wanderarbeiter und weitere sind in der Saison als Betreiber einer Touristenattraktion (Windkanal) in Strandnähe tätig. Bei uns würde man sie zu den „Selbstständigen“ rechnen.

Keiner klagt oder jammert über die hohen Belastungen. Die Einkünfte sind zufriedenstellend. Sie reichen für notwendige Versicherungen und Rücklagen für schlechte Zeiten und die Monate nach der Saison. Die Erhebung von Steuern ist bei diesen Geringverdienern kein Thema. Alle Familien besitzen einen PKW und eine oder zwei Eigentumswohnungen – nicht unbedingt am Arbeitsort. Die großen Kinder sind auswärts in Ausbildung bzw. beim Studium.

Alle wissen, dass die Solidarität in der Familie z.B. bei Krankheit traditionell überlebenswichtig ist. In Ansätzen existiert eine rudimentäre Kranken- und Rentenversicherung. Eine Arbeitslosenversicherung gibt es nur auf dem Papier der Landesgesetze und in praxi bei großen Unternehmen mit gewerkschaftlichen Tarifabschlüssen. Die Gründung neuer Gewerkschaften ist verboten. Sozialhilfe gibt es nicht. Seit Jahrtausenden ist der einzelne ohne das Kollektiv der Familie nicht überlebensfähig. Die Pflege der Alten und Kranken ist ebenfalls Familiensache.

Nur wenige beklagen sich. Sie wissen aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern wie entbehrungsreich die Zeit der japanischen Besatzung oder des großen Sprunges und der Kulturrevolution war. Nach 1949 existierte allenfalls dogmatischer Sozialismus auf den Knochen der einfachen Leute.

Die derzeitige Realität ist eine Leistungsgesellschaft. Fleiß lohnt sich sichtbar. Und die Chinesen sind sehr emsig, einfallsreich und geschäftstüchtig. Wer versagt, muss von der Familie aufgefangen werden und das wollen alle der Familie ersparen. Hinter dem Begriff des Sozialismus über dem Rahmen der Familie steht vor allem Gerechtigkeit statt Alimentierung Schwacher, Versager und Fauler. Disziplin gehört zu den wesentlichen Werten. Anders als in der arabischen Welt und auch anders als bei uns ist die Frau absolut gleichberechtigt.

Im öffentlichen Raum sind Losungen mit Hammer und Sichel zu sehen, die die gesellschaftliche Dynamik beschreiben. Das ist doch nicht alles Demagogie!

Der chinesische Traum, das ist mein Traum, dein Traum, sein Traum, der Traum von 1,3 Milliarden Menschen. Die Menschen sind überzeugt, dass dieser Traum schrittweise und sichtbar Wirklichkeit wird. Der Traum und die Zuversicht sind Indikatoren einer bisher positiven gesellschaftlichen Entwicklung Chinas entlang einer klar formulierten Strategie. Und dieser chinesische Traum ist zugleich Katalysator für eine noch erfolgreichere Entwicklung der größten Zivilisation der Gegenwart. So ist das Leben im Reich der Mitte. Und wenn die Chinesen ihre Gesellschaft Sozialismus chinesischer Prägung nennen, dann ist das so! Es ist ihr gutes Recht, dies zu tun.

Siehe auch:

Vortrag beim UZ-Pressefest 2018

China und Russland - Bastion gegen US-NATO - Für Frieden, gegen Krieg und Faschismus

Von Brigitte Queck

NRhZ 675 vom 26.09.2018

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25247

Chinas Umgang mit Schuldnern

Wer hat Angst vor dem „gelben Mann“?

Von Georges Hallermayer

NRhZ 676 vom 03.10.2018

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25267

Online-Flyer Nr. 676 vom 03.10.2018

Druckversion

Globales

Wenn die Chinesen ihre Gesellschaft Sozialismus chinesischer Prägung nennen, dann ist das ihr gutes Recht

Träume, Hoffnung und Zuversicht – unverzichtbare Katalysatoren des Lebens

Von Jürgen Heiducoff (Dalian / Volksrepublik China)

Ich verbringe diesen Jahrhundertsommer im chinesischen Dalian, direkt am Goldenen Strand (Golden Beach). Wenn ich an der Küste des Gelben Meeres stehe und meinen Blick in die Ferne gen Süden schweifen lasse, ist mir nicht bewusst, dass das hier das östliche Ende des Euro-Asiatischen Kontinentalmassives ist. Jenseits des Gelben Meeres, weit im Osten liegen noch Japan, Korea und dann erstreckt sich die unendliche Weite des Pazifischen Ozeans bis hinüber nach Kalifornien. Dank meiner chinesischen Freunde finde ich genau hier die geeignete Ruhe, über mein Leben nachzudenken und die Frage zu beantworten, ob es das nach über 66 Lebensjahren denn nun gewesen sein soll. Ich versuche hier, die Rolle von Glaube, Zuversicht, Hoffnung, Visionen und Träumen in meinem Leben zu beschreiben. Jeder Mensch hat gute Träume und Erwartungen, Visionen und eine gute Zuversicht. Jeder Mensch erlebt aber auch das Spannungsfeld zwischen Träumen und der Realität. Ohne diese Träume kann es zu Gleichgültigkeit und Depression kommen.

Ich verbringe diesen Jahrhundertsommer im chinesischen Dalian, direkt am Goldenen Strand (Golden Beach). Wenn ich an der Küste des Gelben Meeres stehe und meinen Blick in die Ferne gen Süden schweifen lasse, ist mir nicht bewusst, dass das hier das östliche Ende des Euro-Asiatischen Kontinentalmassives ist. Jenseits des Gelben Meeres, weit im Osten liegen noch Japan, Korea und dann erstreckt sich die unendliche Weite des Pazifischen Ozeans bis hinüber nach Kalifornien. Dank meiner chinesischen Freunde finde ich genau hier die geeignete Ruhe, über mein Leben nachzudenken und die Frage zu beantworten, ob es das nach über 66 Lebensjahren denn nun gewesen sein soll. Ich versuche hier, die Rolle von Glaube, Zuversicht, Hoffnung, Visionen und Träumen in meinem Leben zu beschreiben. Jeder Mensch hat gute Träume und Erwartungen, Visionen und eine gute Zuversicht. Jeder Mensch erlebt aber auch das Spannungsfeld zwischen Träumen und der Realität. Ohne diese Träume kann es zu Gleichgültigkeit und Depression kommen.Ich erlebte die eigenen und die Träume meiner Verwandten, Freunde und Bekannten in unterschiedlichem gesellschaftlichem Umfeld, in verschiedenen Kulturen und Zeiträumen. Da waren die Träume in einer bescheidenen Kindheit im sächsischen Braunkohlenpott neben den Ferienerlebnissen im Kapitalismus der sozialen Marktwirtschaft bei Besuchen im Rheinland. Da waren die Enttäuschungen im realen Sozialismus neben dem Überfluss im Westen der 1960er Jahre. Und es gab die großen Erwartungen in Zeiten des Aufschwunges und Aufbruchs im Sozialismus. Die Ideen eines demokratischen Sozialismus verliehen Auftrieb – wenn auch nur zeitweilig. Aber das Erlebnis war da. Und auch in Phasen der scheinbaren Ausweglosigkeit nach einem allgemeinen Zusammenbruch zur Wendezeit kam immer wieder Hoffnung und Zuversicht auf.

Selbst nach meinen Erfahrungen in Krieg und Chaos in Tschetschenien und Afghanistan blieb irgendwo ein Funke Glaube an Gerechtigkeit und Humanismus sowie Hoffnung auf einen Ausweg erhalten. Es blieb vor allem die Erkenntnis, wie unsagbar viel ein Mensch verkraften kann. Nach dem Erleben von Elend und Leid der Menschen in Kriegsgebieten erschienen mir die Ungerechtigkeiten im heimischen neoliberalen Kapitalismus der 2000er Jahre marginal zu sein. Für die Betroffenen stellt sich natürlich ein anderes Bild dar. Ich frage mich öfter, wenn ich durch Berlin gehe, welche Ideale und Träume ein Obdachloser wohl haben mag.

Und dann ist da das überwältigende Erlebnis, in der letzten Phase meines Lebens eine andere Kultur und Welt – die Volksrepublik China – kennen zu lernen und teil zu haben an der Hoffnung und Zuversicht des größten Volkes dieser Erde. Diese Menschen haben eine Vision, den chinesischen Traum, der sich Tag für Tag ein kleines Stück verwirklicht. Sie nennen ihr Gemeinwesen den Sozialismus chinesischer Prägung. Und sie haben ein Recht darauf, dies zu tun!

Kindliches Glück und Zufriedenheit in Bescheidenheit

Meine Kindheit erlebte ich in den 1950er Jahren in einem kleinen westsächsischen Dorf. Überall waren die Spuren und Folgen des Krieges zu spüren. Es fehlte an fast allem. Meine kleine Welt war das großväterliche Gehöft, das alte Haus, der Hof und der große Garten. Mein Großvater, Ernst August Paul Heiducoff, von allen „der alte Herr“ genannt, bestimmte das Leben in seinem Haus, in Hof und Garten. Der dominante alte Paul ließ sich von niemandem etwas sagen und duldete keine Kritik. Seine Überzeugungen schienen für alle Ewigkeit festgefügt zu sein. Er war oft jähzornig und unbelehrbar. Diese Charaktereigenschaften waren das Resultat eines langen und harten kampferfüllten Lebens. Großvater wurde in den Kämpfen der Arbeiterklasse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt. Gewerkschaft, SPD, USPD und wieder SPD und Zwangsrekrutierung in zwei Weltkriegen, schließlich kritischer und mürrischer Gewerkschafts- und Parteiveteran. Sein Idol blieb bis zuletzt August Bebel.

Vom christlichen Glaube und erst recht von der Kirche hielt er nichts. Er hatte zwei Weltkriege miterleben müssen und war dabei, als Dresden am 13. Februar 1945 im anglo-amerikanischen Bombenhagel versank. Oft wiederholte er, dass in diesen Tagen und Nächten die Reste eines unsicheren Glaubens an Gott beseitigt wurden. „Wenn es einen lieben Gott gäbe“, so sagte er, „dann hätte er dieses Inferno nicht zugelassen“. Der Lebensweg meines Großvaters hat ihn zu einem entschiedenen Kriegsgegner gemacht.

Großvaters Atheismus und Pazifismus formten meine kindlichen Überzeugungen. Dazu kam, dass er mir die völlige Freiheit gewährte, auf seinem Grundstück zu tun und zu lassen, was ich wollte. Ich konnte Erdlöcher buddeln, wo ich wollte, den Schuppen umbauen oder Holzbuden errichten. Das scheint mir wichtig zu sein für einen heranwachsenden Jungen. Großvater war gelernter Porzellanmaler. Sein zeichnerisches Talent begeisterte mich. Ich versuchte auch zu zeichnen und zu malen. Ich durfte im Haus völlig nach meiner Phantasie Wände gestalten. Dies war sicher gut für die Entwicklung einer eigenen Kreativität. Leider reichte es bei mir nicht zu seinem Talent, Porträts zu zeichnen. Der „alte Paul“ war weithin bekannt – auch wegen seines unverwechselbaren Äußeren. Von Mode hielt er nichts. So trug er seinen Militärmantel weiter ab bis er seine Funktionalität aufgab. Als er mir jedoch anbot, seine schwarzen Lackschuhe aus seiner Konfirmationszeit zu meiner Jugendweihe zu tragen, fand er keine Zustimmung.

Im Verlaufe der Jahre hatte er sich ein fundiertes naturwissenschaftliches Wissen angelesen. Er kannte sich in Flora uns Fauna bestens aus. Unvergessen bleiben seine Spaziergänge durch Wald und Flur mit mir. Er erklärte mir Bäume, Pflanzen und Tiere. Gemeinsam streiften wir in der Dämmerung durch Wiesen und Waldessäume und harrten auf den Försterständen aus, um die Tierwelt zu beobachten.

Gern kehrte er mit mir in diese oder jene Gastwirtschaft ein. Da unterhielt er den Stammtisch und die Gäste und trank auch schon mal ein paar Schnäpse mit.

Trotz seines achten Lebensjahrzehnts machte er mit mir Fahrradtouren durch die Leipziger Tieflandsbucht. Er erklärte mir die Schlachtfelder des Dreißigjährigen Krieges ebenso wie die der Völkerschlacht bei Leipzig. Burgen, Schlösser und Heimatmuseen der näheren Umgebung waren ebenfalls Ziel unserer Ausflüge.

So entwickelten sich meine ersten Vorstellungen von einem interessanten Leben. Dazu gehören Träume ebenso wie Erwartungen und ein solider Glaube an die Zukunft.

Da Großvater nur eine geringe Rente bekam und Mutter nach der Scheidung von Vater hart arbeiten musste und wenig Geld erhielt, waren alle Vorstellungen von materieller Sicherheit für mich reine Utopie. Wenn an den Wochenenden die Nachbarn ihre Autos für einen Ausflug bereit stellten, hatte ich große Sehnsucht, an den Touren teilzunehmen. Aber dies blieb ein Traum.

Die Höhepunkte der Ausflüge waren für mich die jährlichen Fahrten in die Tschechoslowakei. Da war Mutters Heimat und da lebte mein älterer Bruder mit seiner Familie. Und in den 1950er Jahren war eine Reise in die Tschechei durchaus nichts Alltägliches. Und so freute ich mich immer wieder auf die nächste dieser Auslandsreisen.

Zwischen Konsumwelle in „Frieden und Freiheit“ und Glück in Bescheidenheit

Das Jahr 1961 war auch für mich ein Jahr der besonderen Herausforderungen. Im Sommer dieses ereignisreichen Jahres reiste meine Mutter mit mir nach Koblenz zu ihrer Schwester. Das Rheinland und insbesondere die Stadt und Umgebung von Koblenz faszinierten mich. Ich war schon vom Alltag überwältigt und überfordert. Wir sind mitten hinein in ein Leben während der Konsum-, Fress- und Wohlstandswelle der 1950er Jahre gekommen. Da ist den Menschen vieles versprochen und das meiste davon auch gegeben worden. Wohlstand für alle – das war kein Traum, sondern in weiten Teilen Realität im Westen dieser Jahre. Obwohl der Mann meiner Tante Maurer und Alleinverdiener war, lebten die Verwandten nach meinem Ermessen in Wohlstand. Sie wohnten in einem Siedlungshaus unweit der Mosel. Ein Auto gehörte ihnen auch. Ich erkannte realistisch, dass ein solches Leben für meine Familie in Sachsen nicht möglich sein wird. So relativierten sich meine Erwartungen und Träume. Über Ursachen und Hintergründe dieser Tatsachen dachte ich nicht nach. Meine Mutter sollte mit mir nach der Schließung der innerdeutschen Grenze am 13. August 1961 im Westen bleiben. Die Verwandten hatten schon eine kleine Wohnung für uns. Mutter hätte dort eine Kriegswitwenrente bekommen, so dass sie nicht hart arbeiten müsste. Mutter lehnte ab, denn der Spuk sei im nächsten Sommer vorbei und wir würden wieder Koblenz besuchen können. Nach unserer Rückkehr in die von Tagebauen durchfugte und vom Kohlenstaub der Brikettfabriken überzogene Gegend südlich Leipzig hatte ich als Halbwüchsiger zunächst keine großen Erwartungen mehr an die Zukunft. Mir fehlten die entscheidende Vision, ein realistisches Lebensziel und die Zuversicht in eine erfüllte Zukunft. Die erschien mir im Kontrast des Rheinlandes grau wie vieles meiner damaligen kleinen Welt. Da half es auch nicht, dass die Abende inzwischen durch ein Fernsehgerät, wenn auch nur schwarz-weiß, erleuchtet wurden. Man sollte aber die Rolle des materiellen Denkens ab der Mitte der 1950er Jahre in der DDR nicht unterschätzen.

Die Haushalte wurden in einem Wettbewerb zwischen den Nachbarn modernisiert. Die erste Waschmaschine, ein Kühlschrank, Küchenmaschinen und ein Staubsauger bereicherten ebenfalls inzwischen den mütterlichen Haushalt. Diese Entwicklung hatte aber auch Nachteile. Der Wegfall der gemeinsamen Fernsehabende bei der Familie, die in der Gasse den ersten und einzigen Fernseher hatte, leitete das Auseinanderdriften der Familien ein. Darunter litten vor allem der nachbarliche Zusammenhalt und die Solidarität. Die erlebbare Modernisierung der dörflichen Haushalte reichte nicht aus, um zuversichtlich in die Zukunft schauen zu können. Der Mensch braucht eben gesicherte Träume und eine realistische Zuversicht. Mutter konnte es sich mit Mühe leisten, mich bis zur Abiturprüfung durchzufüttern. Als ich dann den Wunsch äußerte, an der Leipziger Uni Physik zu studieren, musste sie passen. Dies war mit ihrem geringen Einkommen nicht finanzierbar. Angekommen in der Realität des realen Sozialismus der späten 1960er Jahre, galt es Kompromisse einzugehen. Großvater als Ratgeber auch in Notsituationen war inzwischen verstorben. Während seiner langen Krankheit hatten ihn alle seine Freunde und Genossen schmählich verraten und vergessen. Zu Hause konnte er nicht gepflegt werden und ein Platz in einem Altenheim war nicht zu finden. So siechte er im wahrsten Sinne des Wortes dahin bis zu seinem unwürdigen Tod. Auch das war dann eben für mich erlebbarer realer Sozialismus. Dies zusammen mit der Erkenntnis, dass es eben als Arbeitersohn und Junge einer alleinstehenden Mutter finanziell nicht möglich war, einem zivilen Studium nachzugehen, schlug mich mit meinen Erwartungen erheblich zurück. All dies widersprach der allgemeinen Propaganda. Ich suchte nach Erklärungen und nach der Gestaltung meines Lebensweges. Diese Suche durchzog alle Sphären des Lebens.

Es kam das Jahr 1968 und eine nächste Zäsur in meinem Leben. Über meinen Bruder im Egerland hatte ich Zugang zu den Ideen des demokratischen Sozialismus, die tief beeindruckten. Die Begeisterung der Menschen war mitreißend. Diese Entwicklung hätte ein Ausweg aus der verfahrenen Lage auch in der DDR sein können, meinte ich. Vieles an den Ideen des demokratischen Sozialismus war mir plausibel. Ich sah die Begeisterung der meisten Tschechen und den geistigen Aufschwung, den diese Ideen bewirkten. Dann kam der 21. August 1968, den ich in der Stadt Kaaden in Böhmen erlebte: der Einmarsch der sowjetischen Truppen, die Uninformiertheit der eigenen Soldaten und die allgemeine Enttäuschung der Menschen, die an den Straßen ausharrten und unentwegt demonstrierten. Ende August war die Rückfahrt nach Sachsen mit meinem Fahrrad unausweichlich. Inzwischen hatten alle west- und ostdeutschen Touristen das Land an der Moldau und Eger verlassen. An der Grenzstation Zinnwald wurde ich von den DDR – Grenzern gründlich durchsucht.

Das widersprach meiner Ehre, denn ich hatte ja nichts zu verbergen. Nachdem ich meinem Unmut freien Lauf ließ und dumme Bemerkungen von mir gab, wurde ich den Organen der Staatssicherheit übergeben. Ich hatte verbotenes Propagandamaterial (Prager Volkszeitung) und mehrere Filme mit Fotos auch vom Einmarsch der sowjetischen Truppen dabei. Es folgten Verhöre und Warnungen. Zu Hause musste ich mich regelmäßig bei der Dienststelle des MfS in der Kreisstadt melden.

Alles dies widersprach meinen Visionen und Vorstellungen von einem Leben im Sozialismus.

Wendepunkt und Kampf für Ideale und Visionen

Ideale und Visionen fehlten. Die Erkenntnis: diese muss man sich selbst schaffen. Was tun? Alles stehen und liegen lassen und in den Westen flüchten? Ich hätte sofort Familienanschluss in Koblenz. Im Jahre 1969 hatte ich mit einem Freund versucht, in Südungarn über die Drau (Drava) nach Jugoslawien zu gelangen – nur um Mal zu schauen. Das endete mit einer Festnahme durch ungarische Grenztruppen und einer Meldung an die zuständigen Organe in der DDR. Was also tun? Flucht, einfach abhauen wäre defensiv gewesen und ein Verrat gegenüber meiner Mutter.

Also Offensive, Flucht nach vorn… Und die habe ich mir wie folgt vorgestellt: die Kontakte meines Großvaters, die alten Genossen ansprechen und nutzen. Schnell hatte ich deren Vertrauen wieder gewonnen. Immerhin war ich fast volljährig. Nun wollte ich Mitglied der SED werden. Das sollte durch meine soziale Herkunft und mit Bürgschaften alter Genossen kein Problem sein. Und so geschah es: noch mit 17 Jahren wurde ich Kandidat der Partei der Arbeiterklasse. Alle im Dorf, in der Schule und im Betrieb sollten es wissen. Deshalb nahm ich aktiv an den Veranstaltungen der Parteigrundorganisation teil und wurde schnell auch zu Delegiertenkonferenzen entsandt. Stolz und ein wenig provokativ trug ich das Abzeichen der Partei an meiner Kleidung. Ich begann Missstände in der Parteiarbeit und im Betrieb offen zu kritisieren, schrieb entsprechende Artikel für die Betriebszeitung und trat offensiv auf Versammlungen auf. Ich fürchtete, es könnten Gegenmaßnahmen in Form von Kritik an meiner schulischen und beruflichen Entwicklung folgen. Das Gegenteil trat ein: ich wurde gefördert und zu einem „Vorbild“ für alle anderen Schüler und Lehrlinge aufgebaut. Ich erhielt überdurchschnittlich gute Noten, die meinen Leistungen nicht entsprachen. Lehrer und Ausbilder waren ungewohnt freundlich zu mir. Als ich mich dann als einziger Schüler in meiner Klasse für ein Studium an einer Offiziershochschule bewarb, schien es mir, als seien plötzlich alle Hindernisse meiner Zukunft aus dem Weg geräumt. Alles schien sozusagen „seinen sozialistischen Gang“ zu gehen. Meine Mutter hatte ich mit der Entscheidung, ein Studium bei den Streitkräften zu beginnen, vor allem finanziell entlastet. Persönlich war ich aber überhaupt nicht von der Richtigkeit meiner Entscheidung überzeugt. Das Militär interessierte mich kaum. Immer wieder musste ich an meinen verstorbenen Großvater denken. Wie hätte dieser eingefleischte Pazifist wohl meinen Entschluss aufgenommen? Doch diese Gedanken musste ich verdrängen. Zu dieser Zeit war die Dienstzeit eines Offiziers auf 10 bis 12 Jahre beschränkt. Und danach konnte man sich neu orientieren. Dass dies später auf 25 Jahre verlängert wird, war nicht voraus zu sehen.

Fakt war: meine Zukunft war nun berechenbar und auch sozial abgesichert. In absehbarer Zeit würde ich geheiratet haben und Vater werden. Der Glaube und die Zuversicht in eine solche Zukunft beruhigt und stabilisiert.

In den frühen 1970er Jahren, als ich zwar das Studium noch nicht abgeschlossen, aber den Leutnant und den Hochschulingenieur so gut wie in der Tasche hatte, beeinflusste ein weiterer Faktor die jugendliche Zuversicht: das neu aufgelegte sozialpolitische Programm der DDR, das besonders für junge Leute sehr attraktiv war. Es wurden zinslose Kredite an jungen Eheleute vergeben und die Bereitstellung von Wohnraum wurde forciert. Die Leistungen für Kinder wurden weiter verbessert.

Die allgemeine Kenntnis dieser höchst parteilichen Maßnahmen war beruhigend. Obwohl auch hier der Teufel im Detail steckt. Ich und meine jungen Ehefrau bekamen wohl einen zinslosen Kredit zugewiesen, aber keinen Wohnraum am neuen befohlenen Standort Neubrandenburg. Also war wie so oft Improvisieren angesagt. Ich suchte selbst Wohnraum, den ich aber nur weit entfernt auf dem Lande fand. Weder Arbeitsplatz für die Frau, noch Platz in Krippe oder Kindergarten für die Kinder waren die Konsequenzen. Auch das war eben das Gesicht des realen Sozialismus. Und keine Hoffnung auf Änderung der Verhältnisse. Da nutzen Visionen und Zuversicht wenig. Die Realität ist hart. Mein Dienst im Diensthabenden System der Luftverteidigung war belastend und zeitintensiv, der Nachhauseweg mit Bus, Bahn und Fahrrad mühselig und keine Aussichten auf Besserung.

Der Ausweg in den späten 1970er Jahren war ein vierjähriges Studium an einer Militärakademie in der Sowjetunion. Die Konsequenz: das erste Studienjahr ohne Familie. Das heißt, Frau und Kinder in der Einöde Mecklenburgs für ein Jahr zurücklassen. Dann Nachzug in die Sowjetunion und wieder drei Jahre Hausfrauendasein der Ehefrau. So kam es dann auch.

Vom Elan zur Lethargie

Das Leben in der Sowjetunion Breshnews enttäuschte uns. Defizite überall. Dazu Unordnung und Schlamperei, wohin man auch sah. Zwar musste da niemand hungern, aber manchmal entstand der Eindruck, dass die Versorgung nur mit Wodka sicher war. Russische Gastfreundschaft und Geselligkeit reduzierte sich zunehmend auf Saufgelage.

Schnell hatten wir auch russische Freunde und pflegten intensive Kontakte mit Kubanern, Vietnamesen und anderen Nationalitäten. Man bemerkte schnell eine gewisse Unzufriedenheit bei den Russen. Das Leben bot ihnen nicht das, was Partei und Staat versprachen. Es fehlte an Visionen, Vertrauen in die Zukunft und Zuversicht. Der Elan der Nachkriegszeit hatte sich längst gelegt. An seine Stelle trat Lethargie. Den Versprechungen in der Verfassung und im Programm der KPdSU für eine gerechte klassenlose Gesellschaft glaubte kaum einer. Diese Art von Visionen und Zielen war ungeeignet, ein gebildetes Volk zu mobilisieren.

Und so lebten wir, meine kleine Familie und ich mit all unseren deutschen und internationalen Freunden im unendlich weiten Land östlich von Moskau.

Mit einem Diplom als Militärwissenschaftler in der Tasche ging es nach vier Jahren zurück in die Heimat. Der berufliche Weg schien geebnet, die Wohnraumsituation für die Familie verbesserte sich und auch die Ehefrau fand endlich Arbeit. Es war die Periode der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Parteiführung erkannte, dass man den Menschen, wenn sie mit Fleiß und Ausdauer wirtschaftliche Erfolge erzielten, auch sichtbare soziale Leistungen präsentieren muss. Anfang der 1980er Jahre waren dann auch die ersten Erfolge auf diesem Gebiet sichtbar.

Vom Aufschwung zum Absturz

Es war ein gewisser Aufschwung spürbar. Das Wohnungsbauprogramm hielt was es versprochen hatte: bezahlbaren Wohnraum für die Menschen vor allem in den Großstädten. Schulen, Krippen und Kindergärten waren zur Genüge da. Mit diesem Programm überzeugten Partei und Staat viele Menschen. Es ging sichtbar vorwärts. Viele Erwartungen und die Zuversicht der Leute erfüllten sich. Nur wenigen war klar, dass diese Politik dazu führte, dass die Kapazitäten der Wirtschaft und der Finanzen weit überdehnt wurden. Ganze Aufgabenspektren, z.B. auch die aufwendige Sanierung der Innenstädte blieben auf der Strecke. Die Reisefreiheit war eingeschränkt. Auch die Mobilität innerhalb des Landes war nicht gegeben, denn die Wartezeit auf einen Kleinwagen überstieg teilweise zehn Jahre. Dies und vieles andere führte zu Unzufriedenheit. Wirtschaftliche und finanzielle Engpässe leiteten den Niedergang der DDR ein. Mit dem Anschluss der DDR an die alte Bundesrepublik zerbrachen für viele Menschen die Hoffnungen in die Zukunft. Und dennoch, nicht wenige glaubten den Worten Kohls von den blühenden Landschaften, die im Osten zu erwarten seien. Die Realität war die gewollte Zerstörung der Wirtschaft in der ehemaligen DDR und die darauf folgende Arbeits- und Perspektivlosigkeit für die meisten Familien.

Auch die Angehörigen des öffentlichen Dienstes und der bewaffneten Organe in den neuen Bundesländern traf es hart. Die meisten standen vor dem sozialen Aus. Glaube an Gerechtigkeit, Hoffnung und Zuversicht gab es kaum. Viele Familien, so auch meine, konnten dies nicht verkraften und zerfielen. Besonders hart traf es wie immer die Kinder.

Ich stand als Oberstleutnant der Luftstreitkräfte im 19. Dienstjahr vor der Frage: was nun? Den Dienst quittieren oder einen Antrag auf Übernahme in die Bundeswehr, dem ehemaligen Feind, zu stellen. Eine schwere Entscheidung. Und wo bleiben die Ideale?

Für mich bot sich die wage Möglichkeit, um Versetzung in neu entstehende Strukturen der Abrüstung und Rüstungskontrolle zu bitten. Da wurden Fachleute gesucht, die in einem möglichen Prozess der Abrüstung am Ende des Kalten Krieges dringend gebraucht wurden.

Leere unrealistische Versprechungen sind keine Visionen

Ich hatte Glück, großes Glück, denn meine Bewerbung, künftig in einem Amt für Abrüstung, Verifikation und vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen zu arbeiten, wurde positiv beschieden.

Damit gehörte ich zu einer Minderheit im Osten Deutschlands, die eine berufliche und damit soziale Perspektive hatten. Hinzu kam das gute Gefühl und die Erwartung, dass im Osten wie im Westen Europas tatsächlich abgerüstet wird. Es gehörte zu meinen Aufgaben, die materielle Abrüstung und reale Zerstörung von Waffensystemen zu kontrollieren. Ich ging selbst als Rüstungskontrollinspektor in Länder Ost- und Südosteuropas, um die militärische Abrüstung zu kontrollieren. Und ich begleitete Inspektoren der anderen Seite bei ihren Kontrollen in Deutschland – auch bei den Stationierungsstreitkräften hier.

In dieser Zeit wuchs die gute Erfahrung, dass sich Offiziere der vormals feindlich gegenüber stehenden Streitkräfte schneller und besser verstanden als Politiker der Seiten.

Leider verlor der anfängliche Schwung eines Neuanfanges in den Beziehungen der Staaten allmählich an Fahrt. Wir Offiziere spürten dies als erste. Unsere Diplomaten reduzierten die Geschwindigkeit der Verhandlungen um Abrüstung und Vertrauensbildung bis zu deren Stagnation.

Bei alledem: mir ging es insoweit ganz gut, als ich die Entwicklung aus einer sicheren sozialen Perspektive beobachten konnte.

Sehr wohl beunruhigte mich die gesamte politischen und soziale Entwicklung in meiner Heimat. Da waren unbegründbare Ungerechtigkeiten. Von den Versprechungen der Wendezeit war Ende der 1990er Jahre längst nichts mehr zu hören. Sie erwiesen sich im Nachhinein als leere Versprechungen, um die Leute ruhig zu halten. Es fehlten für die Mehrheit glaubhafte Visionen.

Den Wahnsinn der Kriege hautnah miterlebt

Statt einer Welt des Friedens nach dem Ende der Ost- West-Konfrontation wurden immer mehr Kriege vom Zaun gebrochen. Die Vereinten Nationen, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die NATO suchten dringend Militärbeobachter. Ich meldete mich, weil ich diese Tätigkeit als notwendig erachtete, um Voraussetzungen zu schaffen, Kriege und Konflikte zu beenden.

Mein erster Einsatz führte mich in den Krieg Moskaus nach Tschetschenien. Die Hauptstadt Grosny und Teile anderer Städte und Dörfer lagen in Trümmern. Die Menschen waren schutzlos ihrem Schicksal ausgeliefert. Während unserer Erkundungen bekamen wir Schreckliches und Unglaubliches zu sehen und zu hören. Leichenberge, schreiende Verletzte, für die weder ärztliche Hilfe, noch Medikamente verfügbar waren. Und dann das Schulterzucken der Kommandeure, wenn wir nähere Informationen einforderten.

Die Erwartungen der Zivilbevölkerung und ihr Vertrauen uns internationalen Beobachtern gegenüber waren grenzenlos. Wir fuhren zwar fast täglich Patrouillen, aber unsere Befugnisse waren begrenzt. Wir durften nur dokumentieren, keine Versprechungen oder verbindlichen Zusagen machen. Dabei waren wir in den Augen der Menschen oft die einzigen Hoffnungsträger. Es war hart, unsere Ohnmacht zu fühlen. Die Politiker in der Heimat zeigten kein Interesse an einer Lösung des Konfliktes.

Die russischen Truppen operierten oft ziellos. Offiziere wie Mannschaften waren demoralisiert. Teile des Offizierskorps waren gezwungen, durch Korruption die oft ausbleibenden Soldzahlungen zu kompensieren. Die taktische und moralische Überlegenheit der tschetschenischen Rebellen war bemerkenswert. Russische Kampfhubschrauber verfolgten willkürlich Fahrzeuge. Auch wir waren gefährlichen Situationen ausgeliefert. In diesen Momenten hat man keine Angst. Dazu bleibt keine Zeit. Doch die Angst kommt später, wenn man in Sicherheit über die Ereignisse nachdenkt.

Unsere Präsenz hat kaum etwas bewirkt. Wir waren teilweise Spielball der Kriegsgegner. Das Schlimmste war allerdings, sich einzugestehen, dass nach dem Ende unserer Mission keines der Ziele erreicht war. Und ebenfalls belastend war das Desinteresse nach unserer Rückkehr in die Heimat.

Jahre später führte mich mein zweiter Einsatz nach Afghanistan. Zunächst war ich im Stab der Kabul Multinational Brigade eingesetzt. Später bewarb ich mich für die Stelle des militärpolitischen Beraters des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Afghanistan. Im Sommer 2006 begann ich diese Arbeit an der Nahtstelle zwischen Diplomatie und Militär. Vieles erinnerte mich an Tschetschenien. Da war zunächst ein unversöhnlicher Konflikt zwischen einer Marionettenregierung und einer bewaffneten Opposition. Die Anwesenheit internationaler Truppenverbände gestaltete das Konfliktpotential in Afghanistan noch vielschichtiger. Auch hier gerieten immer wieder Zivilisten zwischen die Fronten. Die Rücksichtslosigkeit der US Truppen im Kampf gegen die Aufständischen war unbeschreiblich. Immer wieder erreichten uns Hinweise über unverhältnismäßige Gewalt gegen Zivilisten. Systematische nächtliche Hausdurchsuchungen und Bombardierungen, Festnahmen und Folter häuften sich. Meine Meldungen darüber an die vorgesetzten Dienststellen in der Heimat wurden ignoriert. Die Lagevorträge der Generale und Diplomaten gegenüber Politikern und Parlamentariern waren geschönt. Eigene Engpässe und Probleme wurden verschwiegen.

Ich entschied mich, diese Unzulänglichkeiten unter Umgehung des Dienstweges an die Öffentlichkeit zu bringen. Dies führte letztlich zu meiner Ablösung vom Posten und frühzeitigen Abkommandierung in die Heimat.

Ich mochte und konnte die Lügen und Falschmeldungen nicht mehr ertragen. Durch Intrigen wurden meine Kontakte zu den westlichen Diplomaten und Militärs reduziert. Folgerichtig wandte ich mich den Seiten zu, die an einer Lösung des Afghanistan-Konfliktes ohne militärische Gewalt interessiert waren. Ich fand russische, indische und chinesische Freunde. Die Kontakte zu ihnen halten bis zum heutigen Tag an.

Vom chinesischen Traum

Ich halte mich auf Einladung von Freunden jährlich mindestens zwei Mal für je zwei Monate in der Volksrepublik China auf. Hautnah erlebe ich so die dynamische Entwicklung einer Weltmacht. Die Menschen begegnen mir stets hilfsbereit und freundlich. Das emsige Treiben in den Städten und Dörfern begeistert mich.

In den Großstädten entstehen immer mehr Hochhäuser, vor allem auch als Wohnstätten. Wie anders sollte man die im Prozess der Urbanisierung in die Städte strömenden Menschen auffangen? Rund um die Städte werden die traditionellen Dörfer flächendeckend systematisch abgerissen.

Und die Chinesen planen strategisch. Gleichzeitig mit dem Zuzug vor allem junger Menschen in die Industriegebiete verjüngt sich die Bevölkerung wegen des Kindersegens weiter. Überall sieht man junge Leute mit kleinen Kindern. Das zeigt auch die Zuversicht der Jungen in die Zukunft. Sie sind froh, in einem der Wolkenkratzer eine erste eigene Wohnung zu bekommen. Die Alternative wäre ein Zusammenleben mit den Eltern und Großeltern in dem alten dörflichen Umfeld ohne gut bezahlte Arbeit und moderne Infrastruktur. Sicher trifft es den einen oder anderen bescheidenen „Alten“ hart, im Alter noch aus seiner Hütte mit dem kleinen Gärtchen und der alten brüchigen Sitzbank am staubigen Dorfpfad ausziehen zu müssen und in die Hochhäuser zu wechseln. Manche Alte fassen da nie Fuß, finden sich mit dem neuen Leben in der total digitalisierten Welt nicht zurecht.

Aber für die jungen Menschen ist dies die einzige Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes Leben. In den Wohnpyramiden und in deren unmittelbarem Umfeld befinden sich ausreichend Geschäfte, Kliniken, Restaurants, Kinos, Theater, Schulen und Kitas. In den Nachbarbezirken, die bestens mit modernen Bahnen vernetzt sind, befinden sich die Entwicklungs- und Freihandelszonen. Gut qualifizierten und dynamischen Menschen bietet all dies eine sichere soziale Perspektive. Natürlich erfordert ein solcher hier nie dagewesener Umbruch eine eiserne Disziplin.

Doch der Fortschritt ist für jedermann sichtbar. Nicht wenige haben schnell ein Auto und die Aussicht, Besitzer einer Eigentumswohnung zu werden. Es herrscht bei den meisten Menschen Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft. Dies erzeugt einen gesellschaftlichen Schub, einen Aufwärtstrend. Der chinesische Traum von einer harmonischen Gemeinschaft in bescheidenem Wohlstand ist nicht unrealistisch. Er ist erlebbar. Welche der älteren Generationen im Reich der Mitte kann dies schon von sich behaupten?

Zwischen chinesischem Traum und neoliberaler Realität

Meine Reisen nach China und die Rückkehr nach Deutschland gestalten sich zunehmend zu einem Wechselbad der Erlebnisse und Erwartungen. Dort die moderne chinesische Gesellschaft – hier ein Land der Stagnation, ja der sozialen Rückbildung. Dort Traum, Erwartung und Zuversicht - hier Enttäuschung und Aussichtslosigkeit.

Trotz wirtschaftlichen Aufschwunges geraten in Deutschland immer mehr Menschen in soziale Schieflagen. Manche bereits in jungen Jahren, viele kurz vor Erreichen des Rentenalters. Damit verbunden ist der rapide Anstieg psychischer Erkrankungen. Die Gefahr, in die Depressionsfalle zu geraten, steigt zunehmend. Deutschland ist kinderunfreundlich und nicht der Zukunft zugewandt. Das sehe ich an meinen Kindern und Enkeln, die darunter leiden, wenig Aussichten auf ein selbstbestimmtes Leben zu haben.

Völlig klar, dass diese Vergleiche des Lebens in China und Deutschland den Politikern hierzulande nicht passen. Es gibt zu viele Veröffentlichungen in den Mainstream-Medien, die ein eher dem politischen Willen und Wunschdenken Berlins entsprechendes China widerspiegeln. Einzelschicksale aus den 1300 Millionen Bürger umfassenden Riesenlandes China werden aufgegriffen und unzulässig verallgemeinert. Oftmals haben derartige Darstellungen mit der Realität wenig zu tun. Aber leider reihen sich auch „linke“ Medien in den Tenor der realitätsfernen Berichterstattung über China ein.

Sicher sind viele dieser Beiträge am „grünen Tisch“ entstanden. Manche Autoren weilten nie, selten oder vor vielen Jahren in der Volksrepublik. Andere waren zwar in China, aber im Rahmen eines Arbeitsvertrages in einem internationalen Unternehmen oder in einer internationalen Behörde. Wie auch viele Journalisten verbrachten sie die meiste Zeit in Hotels oder Restaurants für Internationale.

Jedenfalls sehe ich seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit verschiedener Städte Chinas nur sehr selten einen Europäer oder Amerikaner. Weit und breit bin ich in den Märkten, den Geschäften, den Suppenküchen und Restaurants sowie in Bahnen und Bussen des öffentlichen Verkehrs die einzige „Langnase“. Zudem lebe ich in den Wohnungen der Familien einfacher Leute.

Ich habe die Probleme der Menschen bei schweren Erkrankungen sowie auch den Tod, die Beisetzung und die Trauerrituale hautnah miterlebt. Ich kenne die Hochzeitsrituale ebenso wie die Feiern der Großfamilien. Da fühlt man schon das Barometer des gesellschaftlichen Lebens. Und man spürt die Zuversicht der Leute.

Wer kann annähernd die Situation in einem fremden Land einschätzen? Sicher jemand, der sich intensiv mit diesem Land beschäftigt. Noch besser der, der längere Zeit in diesem Land lebt und der Kontakte zur gesellschaftlichen Basis oder Freunde und Bekannte hat und mit deren Alltagssorgen konfrontiert ist. Hingegen haben Leute, die in internationalen Unternehmen oder in einer Landesvertretung im Ausland leben oder das Land als Tourist bereisen, wenig Kompetenz, ein reales Bild vom Leben im Reich der Mitte zu entwerfen. So wird z.B. auch der Ausländer, der in Deutschland arbeitet oder dient, wenig Einblick in die Probleme der Deutschen wie Niedriglohn, Altersarmut, Pflegenotstand, Mietinflation und anderes bekommen.

Ich frage mich, wo denn all die Journalisten oder China - Kenner sind, die sich anmaßen, Kritisches über das Leben in der Volksrepublik zu veröffentlichen. Keiner hat das Recht, sich unangemessen kritisch oder mit diffamierenden Kommentaren über interne Probleme fremder Länder zu äußern. Das gilt generell, aber für China insbesondere. Wir Deutschen haben zudem aus historischer Sicht kein Recht, unsere Kultur und Tradition zum Maßstab gegenüber anderen Ländern zu machen. Die Geschichte ist in Ostasien völlig anders verlaufen und dies widerspiegelt sich in den Gewohnheiten und Erwartungen der Menschen und im chinesischen Traum. Insbesondere diesen sollten sich die Menschen in China nicht zerstören lassen.

Es ist unbeschreiblich, wie viele unzutreffende Bewertungen der inneren Lage im Reich der Mitte in unseren Medien zu finden sind. Teilweise sind die Autoren schon Jahrzehnte nicht mehr vor Ort gewesen, teilweise schöpfen sie ihre Kommentare nur aus Recherchen aus der Ferne.

Wie gestaltet sich das Leben der einfachen Leute z.B. in Dalian im Detail?

Ich wohne nicht in Hotels oder Ferienanlagen, sondern bei einfachen Leuten, die ihren Lebensunterhalt mit fleißiger Arbeit erwirtschaften. Die Arbeitszeit ist unregelmäßig, selten unter 12 Stunden bei 7 Tagen die Woche. Auch wenn sie keine unmittelbaren Industriearbeiter sind, so rechne ich sie dennoch zu den Arbeitern, den Menschen, die ohne Kapitalrücklage ihr Auskommen mit Fleiß und Eigeninitiative bestreiten.

Der eine ältere Herr arbeitet als Verkäufer in der Textilbranche, seine Frau ist als Köchin in einem Restaurant angestellt – also Arbeiter im Dienstleistungsbereich. Jüngere Leute sind da wesentlich mutiger. Einer ist Perlentaucher, seine Frau führt ein Restaurant, eine andere Familie pachtet und führt ein einfaches Hotel für Wanderarbeiter und weitere sind in der Saison als Betreiber einer Touristenattraktion (Windkanal) in Strandnähe tätig. Bei uns würde man sie zu den „Selbstständigen“ rechnen.

Keiner klagt oder jammert über die hohen Belastungen. Die Einkünfte sind zufriedenstellend. Sie reichen für notwendige Versicherungen und Rücklagen für schlechte Zeiten und die Monate nach der Saison. Die Erhebung von Steuern ist bei diesen Geringverdienern kein Thema. Alle Familien besitzen einen PKW und eine oder zwei Eigentumswohnungen – nicht unbedingt am Arbeitsort. Die großen Kinder sind auswärts in Ausbildung bzw. beim Studium.

Alle wissen, dass die Solidarität in der Familie z.B. bei Krankheit traditionell überlebenswichtig ist. In Ansätzen existiert eine rudimentäre Kranken- und Rentenversicherung. Eine Arbeitslosenversicherung gibt es nur auf dem Papier der Landesgesetze und in praxi bei großen Unternehmen mit gewerkschaftlichen Tarifabschlüssen. Die Gründung neuer Gewerkschaften ist verboten. Sozialhilfe gibt es nicht. Seit Jahrtausenden ist der einzelne ohne das Kollektiv der Familie nicht überlebensfähig. Die Pflege der Alten und Kranken ist ebenfalls Familiensache.

Nur wenige beklagen sich. Sie wissen aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern wie entbehrungsreich die Zeit der japanischen Besatzung oder des großen Sprunges und der Kulturrevolution war. Nach 1949 existierte allenfalls dogmatischer Sozialismus auf den Knochen der einfachen Leute.

Die derzeitige Realität ist eine Leistungsgesellschaft. Fleiß lohnt sich sichtbar. Und die Chinesen sind sehr emsig, einfallsreich und geschäftstüchtig. Wer versagt, muss von der Familie aufgefangen werden und das wollen alle der Familie ersparen. Hinter dem Begriff des Sozialismus über dem Rahmen der Familie steht vor allem Gerechtigkeit statt Alimentierung Schwacher, Versager und Fauler. Disziplin gehört zu den wesentlichen Werten. Anders als in der arabischen Welt und auch anders als bei uns ist die Frau absolut gleichberechtigt.

Im öffentlichen Raum sind Losungen mit Hammer und Sichel zu sehen, die die gesellschaftliche Dynamik beschreiben. Das ist doch nicht alles Demagogie!

Der chinesische Traum, das ist mein Traum, dein Traum, sein Traum, der Traum von 1,3 Milliarden Menschen. Die Menschen sind überzeugt, dass dieser Traum schrittweise und sichtbar Wirklichkeit wird. Der Traum und die Zuversicht sind Indikatoren einer bisher positiven gesellschaftlichen Entwicklung Chinas entlang einer klar formulierten Strategie. Und dieser chinesische Traum ist zugleich Katalysator für eine noch erfolgreichere Entwicklung der größten Zivilisation der Gegenwart. So ist das Leben im Reich der Mitte. Und wenn die Chinesen ihre Gesellschaft Sozialismus chinesischer Prägung nennen, dann ist das so! Es ist ihr gutes Recht, dies zu tun.

Siehe auch:

Vortrag beim UZ-Pressefest 2018

China und Russland - Bastion gegen US-NATO - Für Frieden, gegen Krieg und Faschismus

Von Brigitte Queck

NRhZ 675 vom 26.09.2018

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25247

Chinas Umgang mit Schuldnern

Wer hat Angst vor dem „gelben Mann“?

Von Georges Hallermayer

NRhZ 676 vom 03.10.2018

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=25267

Online-Flyer Nr. 676 vom 03.10.2018

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FOTOGALERIE